化学需氧量(COD)是评估水体有机污染程度的核心指标,传统离线检测存在周期长、难实时的局限,在线 COD 检测仪探头凭借科学的测量原理与工程设计,为水环境监测提供连续稳定的数据支持。环境监测领域专家指出,探头的技术价值需通过原理可靠性、设计适配性与应用规范性共同实现,三者协同才能满足不同场景的监测需求。

一、核心测量原理:紫外吸收法的技术逻辑

在线 COD 检测仪探头以紫外吸收法为核心测量依据,研究人员经大量实验证实,水中多数有机污染物含共轭双键基团,这类基团对 254nm 波长紫外光具有选择性吸收能力,且吸收强度与有机物总量呈正相关,这一特性构成了测量的理论基础。

为消除光路衰减与悬浮颗粒物的干扰,探头普遍采用双光源设计:一路 254nm 紫外光作为测量光,另一路 365nm 紫外光作为参比光。参比光可实时校正光路系统的衰减变化,同时通过两路光信号对比量化悬浮颗粒物的散射影响,再经算法实现自动补偿,使测量结果更贴近水体真实 COD 水平。测量时,光学系统将两路光信号投射至水体,接收器捕获光信号后转换为电信号,经放大与模数转换传输至数据处理模块,模块依据朗伯 - 比尔定律计算紫外光实际吸收值,再通过校准曲线转化为 COD 浓度,全程无需人工干预即可自动完成。

二、关键技术设计:原理落地的工程支撑

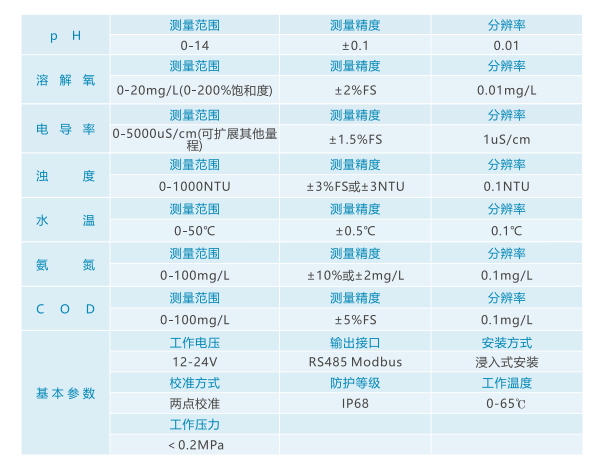

探头的工程设计围绕原理高效实现展开,无试剂设计是核心亮点 —— 摒弃传统化学试剂消解流程,既避免二次污染,又省去试剂采购与废液处理成本,长期监测经济性显著提升。稳定性设计上,探头通过优化光学组件密封结构与温度补偿模块,在 0-65℃区间内将测量漂移控制在低水平,同时集成浊度、温度测量功能,这些参数不仅可独立输出,还能辅助校正 COD 测量值,例如依据温度变化动态修正有机物紫外吸收系数。

信号传输采用标准数字通信协议,可直接对接 PLC、DCS 等工业控制设备,数据干扰被有效抑制,操作人员通过上位机即可远程设置参数。针对生物附着问题,部分探头配备自动清洁刷,定时转动清除光学镜片污物,大幅延长维护周期;防护性能上,外壳采用耐腐蚀材料,防水密封等级达高标,可耐受一定水下压力,适应工业废水、高盐水体等复杂环境长期浸泡。

三、应用与维护:场景适配与精度保障

探头应用覆盖多类水质监测场景:地表水环境中,安装于河流、湖泊及饮用水水源地,连续监测 COD 动态变化以支撑水源保护与污染预警,饮用水水源地监测需侧重低浓度 COD 区间覆盖;地下水监测中,高密封性能确保井下长期稳定运行,数据反映地表污染物渗透影响;污水处理厂内,探头安装于进水口、曝气池等节点,实时 COD 数据用于调整曝气强度、药剂投加量等工艺参数。

维护方面,安装时需将探头固定牢靠并保持水平,避免杂物堆积镜片;线缆用穿线管保护且不绷紧,防止内部导线断裂。运维人员需定期检查测量窗口清洁度与清洁刷运转状态,采用两点校准法用标准溶液校准探头,校准周期依据水体污染程度调整 —— 污染严重环境需缩短间隔,冬季低温时还需对电路系统保温,长期停用前需干燥处理,再次启用前全面检查校准。

四、技术趋势:精度与智能化升级

研发人员正通过优化光探测器分辨率、提升光源稳定性降低测量漂移,同时集成自我诊断功能,实现故障自动报警;多参数集成方向上,探头逐步可同步测量氨氮、总磷等指标,减少设备投入;物联网融合与微型化是重要方向,无线传输与云端存储结合可支撑水质趋势预测,小型化设计则能适配小型管网等狭窄空间,进一步拓展应用边界。