(副标题)# 百年老店荣宝斋:从“民间故宫”到“护身符批发部”的荒诞变形记

若要论中国书画界的“魔幻现实主义”,荣宝斋堪称头号主角。

这家创立于1672年的老字号,本是一代代文人墨客的“精神澡堂”,如今却活成了书画批发市场的“护身符”——仿佛只要贴上“荣宝斋”三个烫金大字,

赝品能镀金,泡沫能充气,连黄鼠狼啃过的经卷都能卖出元宇宙NFT的价格。今天,我们就来扒一扒这位“护身符专业户”的荒诞发家史。

#### 一、品牌玄学:荣宝斋的“开光效应”

荣宝斋的招牌有多灵?看看琉璃厂的街头巷尾就知道了。这边厢,贵妇在荣宝斋豪掷200万买范曾的《老子出关图》,眼都不眨;那边厢,胡同里的大爷用8000块就能淘到同款“范曾真迹”,附赠一张盖着荣宝斋同款钢印的证书(钢印是昨天刚在潘家园刻的)。这场景像极了寺庙门口卖开光手串的小贩——真庙里的高僧念经,假庙外的义乌批发,但信徒们只管闭眼刷卡,毕竟“心诚则灵”。

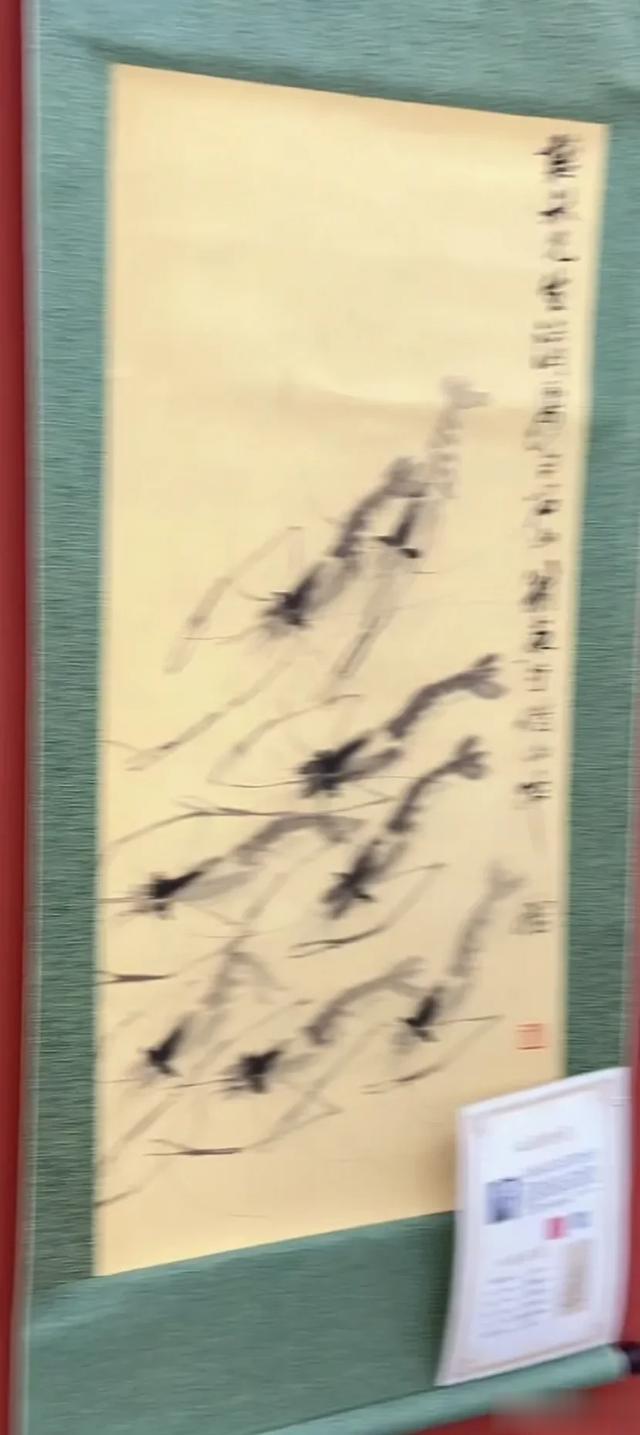

这种“开光效应”的底层逻辑,是荣宝斋三百年来攒下的“文化功德”。当年它低价捡漏米芾《苕溪诗卷》时,用的是“14块还价大法”(原价15块,砍到14块成交,单位是人民币,年份是1964年),如今这批国宝在故宫躺着,荣宝斋的“捡漏传说”却成了市场炒作的万能背书。藏家们坚信:荣宝斋摸过的书画,哪怕是被黄鼠狼当厕所的辽代《大藏经》,也能在拍卖会上拍出“佛光普照价”。

#### 二、泡沫经济学:从“以文会友”到“以亿会友”

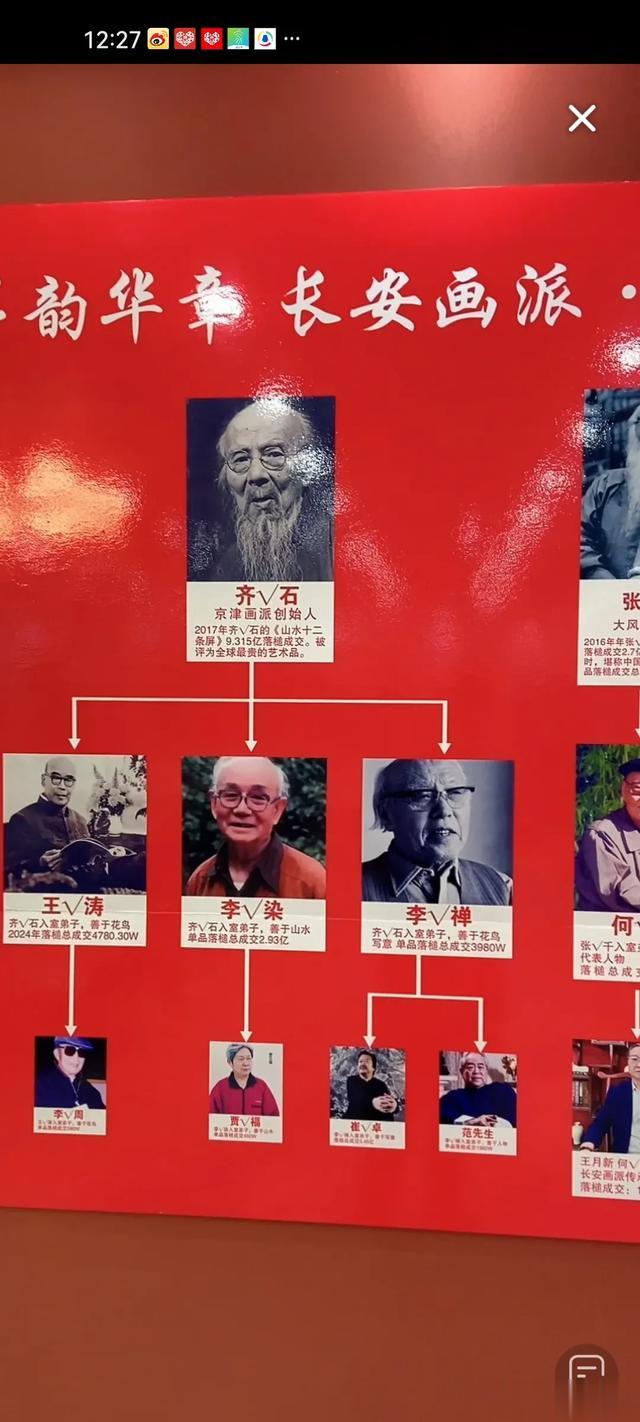

荣宝斋最魔幻的戏码,莫过于它如何将书画市场变成“泡沫搅拌机”。2016年,荣宝斋半年巨亏6000万的消息炸锅,网友惊呼:“这不科学!你们不是刚在拍卖会上一幅齐白石卖了4.25亿吗?” 但仔细一瞧,这4.25亿的《松鹰图》至今还没结账,买家可能正在某个海岛数着“艺术币”等升值——毕竟在书画市场,价格不是用来看的,是用来吹的。

这里藏着一条“泡沫产业链”:画家在荣宝斋办展,作品标价百万起步;画廊把画送拍,拍卖行雇托儿举牌抬价;最后藏家拿着拍卖记录去银行抵押贷款,贷出来的钱再买下一幅画……如此循环,直到泡沫比荣宝斋的田黄石还大(那块4.5公斤的“田黄王”当年用13.5万现金买下,如今价值据说能买下半个石家庄)。更绝的是,某些“大师”的拍卖价高达千万,私下交易却只值几千块,堪称“书画界的拼多多”——拼的是胆量,多的是套路。

---

#### 三、非遗变形计:木版水印的“流量密码”

如果说荣宝斋的传统业务是“泡沫制造”,那它的非遗技艺——木版水印,就是“泡沫包装机”。这项复刻名画的技术原本是为了“让艺术飞入寻常百姓家”,结果现在成了“让百姓的钱飞入拍卖行”。1950年代,荣宝斋用木版水印复制的《簪花仕女图》连齐白石本尊都分不清真假,如今这项技能被玩出了新高度:直播间里,大师一边复刻《韩熙载夜宴图》,一边拍卖“限量版NFT水印”,弹幕刷着“666”,后台数着“999”(成交额)。

更荒诞的是,为了迎合“Z世代”,荣宝斋把文房四宝改造成了“国潮盲盒”。镇尺做成“千里江山图”微缩模型,墨锭刻上“山河无恙”的抖音热词,连毛笔都进化成“自来水小管”,号称“不用蘸墨就能写瘦金体”(实际效果约等于小学生涂鸦)。年轻人一边在直播间抢购“青绿山水礼盒”,一边在朋友圈晒图配文:“今天练字了吗?没有,但装备齐了!”——荣宝斋成功将“文化传承”转化为“装备竞赛”。

#### 四、国际玩笑:香港分店与“书画外交”

荣宝斋的“护身符”业务甚至走出了国门。2014年,它在香港中环豪租880平米展厅,立志要“让中国书画单挑西方当代艺术”。

结果开幕展卖范扬70幅画,首日销售额破5000万,买家清一色是内地土豪——香港本地藏家只对文房四宝感兴趣,毕竟他们更信黄大仙,不信黄胄。

这场“文化输出”更像一场“自嗨式外交”:荣宝斋把齐白石、张大千的复制品挂满展厅,门口摆着木版水印体验区,游客们排队盖章打卡,发完小红书就走人。香港媒体锐评:“这里不像画廊,像迪士尼的中国风衍生品商店。” 但荣宝斋不在乎,毕竟“护身符”的终极奥义是——信不信由你,买不买由我。

#### 五、未来预言:当荣宝斋变成“荣宝斋GPT”

眼看传统套路玩不转,荣宝斋开始拥抱科技玄学。2023年木版水印特展上,AI生成的《AI山水NO.2》和区块链认证的《历史的修辞之二》并肩展出,观众一边扫码购买数字藏品,一边嘀咕:“这画的作者是程序员还是王希孟?” 更绝的是,电商部门推出“智能鉴宝机器人”,号称能通过AI算法分辨真伪,结果首日上线就被网友玩坏——有人上传表情包,机器人回复:“经鉴定,此作系八大山人晚年抽象派杰作,估值1.2亿。”

未来的荣宝斋,或许会进化成“元宇宙艺术银行”:用户用比特币购买虚拟田黄石,在区块链上拍卖数字版《苕溪诗卷》,再用VR技术体验“黄鼠狼修复佛经”的沉浸式非遗……至于实体店?早变成“荣宝斋主题密室逃脱”,通关奖励是一张范曾签名的高仿证书。

---

### 结语:护身符的终极宿命——泡沫还是法器?

三百五十岁的荣宝斋,活成了一面照妖镜:照见书画市场的贪婪,照出文化传承的尴尬,也照亮了老字号在资本与流量中的挣扎。它的“护身符”功效,本质是一场集体幻觉——当所有人都在假装相信艺术的价值,泡沫就成了最坚硬的信仰。

或许某天,当荣宝斋的田黄石被熔化成比特币矿机,木版水印变成短视频滤镜,我们才会想起那个遥远的清晨:1964年,那个抱着破布包来卖画的青年,或许才是荣宝斋最后的“人间清醒”。