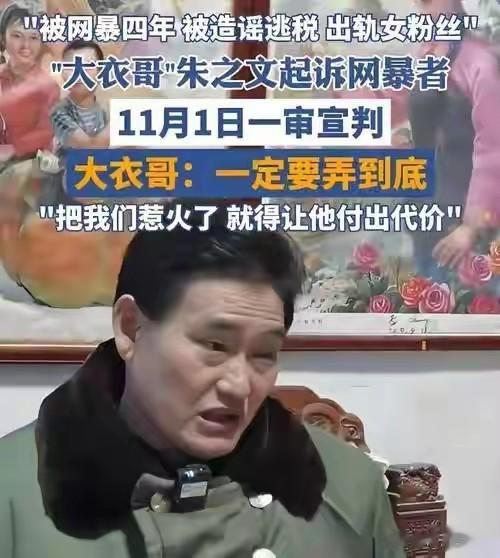

2025年11月1日,江苏省徐州经济技术开发区人民法院的法槌声,为持续四年的“大衣哥”朱之文网暴案画下句点。被告人孙某某因侮辱罪、诽谤罪被判处有期徒刑六个月,并被依法羁押。这场看似普通的刑事自诉案件,实则成为网络暴力治理的标志性样本——它不仅让施害者付出法律代价,更以刑罚的确定性击碎了“法不责众”“匿名即无责”的侥幸心理,为网络空间的法治化进程注入强心剂。

一、四年网暴:从“草根歌手”到“法律斗士”的蜕变

2011年,朱之文凭借《滚滚长江东逝水》从山东菏泽的农田走向全国舞台,成为“大衣哥”。然而,成名带来的不仅是鲜花与掌声,更有一场持续四年的网络暴力。自2020年4月起,被告人孙某某通过某视频平台发布数百条侮辱、诽谤视频,内容涉及将朱之文头像P至他人身体、编造其“私生活混乱”“逃税漏税”等虚假情节,甚至波及其家人——儿子、儿媳及未满周岁的孙子均成为攻击对象。

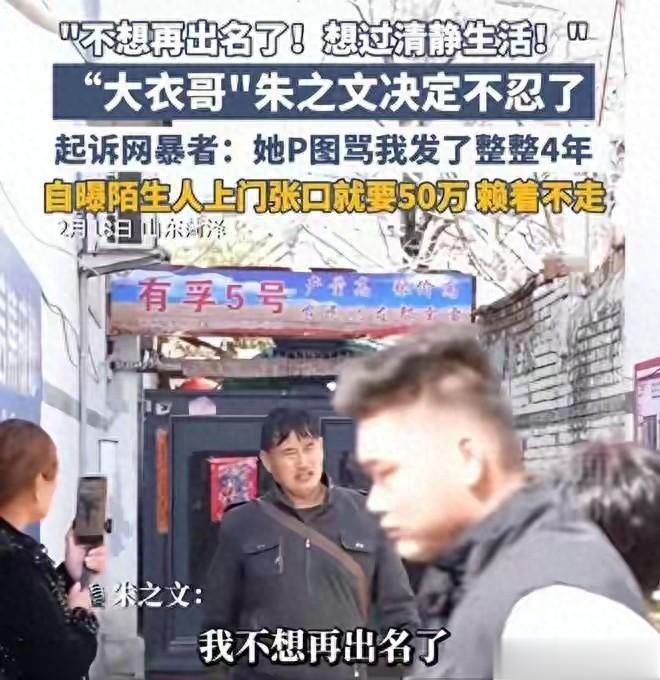

这些视频的传播量触目惊心:29条播放量超5000次,其中一条播放量高达21万次。平台虽多次封禁账号,但解封后孙某某仍继续发布内容,形成“封号-解封-再发布”的恶性循环。朱之文曾试图通过私信、电话联系对方,均未获回应。2023年5月,在忍无可忍后,他委托律师团队固定证据,向法院提起刑事自诉。

“我只是一个喜欢唱歌的农民,不想火了,不想出名了。”朱之文在庭审后坦言。这场诉讼对他而言,不仅是维护个人名誉,更是对网络暴力“零容忍”的宣言。

二、法律亮剑:从“民不举官不究”到“数罪并罚”的突破

在我国刑法中,侮辱罪、诽谤罪通常属于“告诉才处理”的自诉案件。然而,实践中因取证难、成本高,许多受害者选择沉默。朱之文案的特殊性在于,其通过公证固定了290条涉案视频,其中29条播放量超5000次,达到刑事立案标准。

法院审理认为,孙某某的行为构成双重犯罪:

1. 侮辱罪:通过P图、辱骂性标题等形式公然贬损朱之文人格,情节严重;

2. 诽谤罪:捏造“出轨”“逃税”等虚假事实,破坏其名誉,情节严重。

根据《刑法》第246条,一人犯数罪应数罪并罚。法院最终判决孙某某有期徒刑六个月(侮辱罪)、拘役四个月(诽谤罪),合并执行有期徒刑六个月。这一判决体现了“罪刑法定”原则,更传递出明确信号:网络空间不是法外之地,侮辱、诽谤行为一旦达到刑事标准,必将受到严惩。

三、示范效应:从“个案胜利”到“社会共治”的启示

朱之文案的胜诉,具有超越个案的公共意义。长期以来,网络暴力因匿名性、传播快等特点,使受害者维权陷入“取证难、成本高、周期长”的困境。此案中,朱之文通过公证固定证据、提起刑事自诉,为普通人提供了可行路径:

• 技术赋能:利用公证手段锁定电子证据,解决网络暴力“易删难存”问题;

• 法律武器:通过刑事自诉追究施害者责任,打破“民不举官不究”的被动局面;

• 社会警示:以刑罚的确定性震慑潜在施暴者,消解“骂了白骂”的侥幸心理。

代理律师杨安明指出:“审理一案,教育一片。”案件宣判后,多名曾发布类似内容的网友主动删除视频,网络空间的戾气有所收敛。这印证了法律对行为规范的引导作用——当侮辱、诽谤不再仅止于封号、禁言,而是可能面临实刑,网民的言论边界将更清晰。

四、治理深化:从“个案维权”到“系统治理”的未来

朱之文案的胜利,是网络暴力治理的重要里程碑,但远非终点。要真正营造清朗网络空间,需多管齐下:

1. 平台责任:落实主体责任,完善内容审核机制,对高频发布侮辱、诽谤内容的账号实施“永久封禁+身份追溯”;

2. 监管创新:探索“网络暴力举证责任倒置”制度,降低受害者维权门槛;

3. 公众教育:通过典型案例普及法律知识,让网民认识到“随手转发谣言可能构成诽谤,恶意评论可能触犯侮辱罪”。

朱之文在宣判后表示:“接下来会休息一段时间,然后继续起诉另一名网暴者。”他的坚持,折射出普通人对法治的信仰——当法律成为维护尊严的最后防线,网络空间的暴力终将无处遁形。

结语:法治之光照亮网络暗角

“大衣哥”的胜利,是个人权益的捍卫,更是网络空间法治化的里程碑。它告诉我们:在虚拟世界中,每一句辱骂、每一条谣言都可能成为刺向他人的利刃,而法律是斩断这把利刃的唯一武器。当法槌落下,震醒的不仅是施暴者,更是整个社会对网络言论边界的重新认知——唯有在法治框架内行使权利,网络空间才能真正成为传递正能量的精神家园。