2025年5月,当印巴两国在国际社会斡旋下宣布“全面停火”时,克什米尔实控线的枪声暂时沉寂。然而,这场被称为“历史性突破”的停火协议,不过是南亚次大陆半个多世纪冲突史中的又一次“中场休息”。边境线上的铁丝网仍在延伸,双方军营的灯火彻夜通明,基层士兵的枪口依旧对准对方——停火背后,是军事误判的阴影、国内政治的博弈、地缘战略的角力,以及克什米尔问题根深蒂固的主权争议。表面的平静下,暗涌从未停歇,印巴关系能否走出“冲突-停火-再冲突”的恶性循环,仍是国际社会关注的焦点。

那么,印巴停火后再次出现变数的概率有多大呢?

一、直接军事摩擦的持续性

1. 基层军事自主权与误判风险

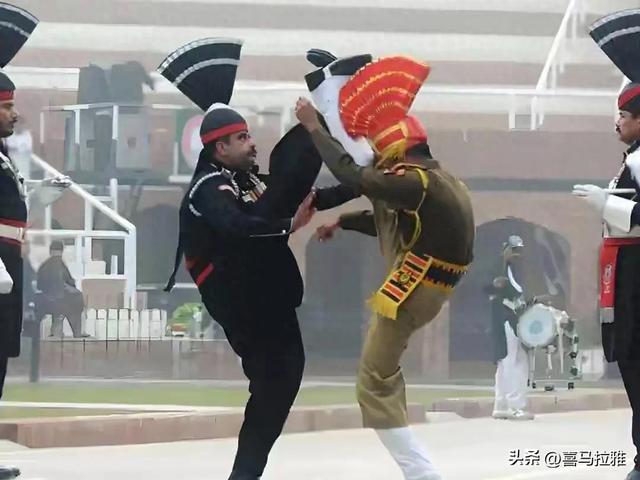

双方边境部队指挥官(如连长)拥有较大行动自主权,历史上多次出现高层停火后基层主动开火的案例。近期停火协议生效数小时内,双方即互相指责对方发动无人机袭击和越境行动,表明局部摩擦已常态化。

数据支持 :2021年停火协议后,边境交火次数仍达日均3-5次,2024年冲突频率同比上升40%。

2. 军事能力对比的失衡效应

巴基斯坦通过“铜墙铁壁”行动展示了中械装备优势(如歼-10C战机、红旗-9防空系统),印度则暴露“万国牌”装备体系的协同漏洞。印方可能通过小规模报复(如无人机袭扰)挽回颜面,巴方为巩固优势可能强化边境巡逻。

二、国内政治博弈的驱动

1. 印度的民粹主义与执政危机

莫迪政府因军事失利面临反对派攻击(如国大党指责其“外交无能”),需通过强硬姿态转移国内经济困境(2025年印度GDP增速降至4.2%)。近期印度拘留三名批评莫迪的穆斯林公民,显示政府试图以“国家安全”压制异议,这种高压政策可能激化族群矛盾,倒逼对外冒险。

2. 巴基斯坦的战略平衡压力

巴方虽在军事上占优,但经济濒临崩溃(外汇储备仅余47亿美元),需在“对华依赖”与“避免过度刺激印度”间寻找平衡。若国际援助(如沙特贷款)未达预期,巴方可能通过边境摩擦向印度施压,以争取谈判筹码。

三、国际干预的矛盾性

1. 美国的战略摇摆

美国宣称促成停火,但实质通过军售(如向印度提供F-15EX战机升级)强化其军事能力,同时对巴方施压要求“遏制中国影响力”。若印度因军事失利转向对华缓和,美国可能默许其对巴采取更激进策略。

2. 中国的地缘杠杆作用

巴基斯坦总理夏巴兹公开感谢中国调解,凸显中国在南亚影响力上升。印度对此高度敏感,可能将中国视为“战略威胁”,从而在边境采取更激进姿态(如重启“阿鲁纳恰尔邦”基础设施建设),引发连锁反应。

四、克什米尔问题的结构性矛盾

1. 主权争议与军事部署

双方均未放弃对克什米尔的主权声索,且持续增兵边境(印方在查谟-克什米尔部署约50万军队,巴方在旁遮普省部署20万精锐)。任何一方的军事调动(如印度修建新哨所、巴方埋设地雷)都可能被视为挑衅。

2. 水资源争端的激化

印度单方面暂停《印度河用水条约》,切断杰纳布河对巴供水,导致巴农业减产12%。巴方已启动“水安全计划”,可能通过跨境引水工程反制,这一领域的冲突可能成为新导火索。

3.恐怖主义与代理人冲突

印度指责巴基斯坦支持克什米尔“恐怖组织”,巴方则否认并指控印度制造袭击。未来若发生类似4月22日的枪击事件,可能成为冲突重启的导火索。

五、核武器的威慑与风险

尽管双方均避免提及核选项,但核威慑仅能约束全面战争,无法阻止低烈度冲突。印巴已将“烈火-5”和“沙欣-3”导弹部署至边境,形成“相互确保摧毁”态势,但局部冲突可能因误判升级为战术核威慑的较量。

六、经济压力的倒逼效应

两国经济均受冲突拖累:印度因边境封锁损失180亿美元贸易额,巴基斯坦通胀率飙升至27%。若停火后经济复苏不及预期,印度可能通过“可控冲突”刺激民族主义情绪,巴方则可能以“圣战叙事”转移民生压力。

变数概率中等偏高,短期冲突或成常态

- 短期(3-6个月):冲突重启概率约60%,主要表现为无人机袭扰、跨境炮击等低烈度摩擦,集中在克什米尔实控线和锡亚琴冰川地区。

- 中期(1-2年):若国际斡旋(如中美联合施压)或经济合作(如重启贸易走廊)取得突破,风险可能降至40%以下;否则冲突频率可能上升。

- 长期(5年以上):克什米尔问题若无政治解决方案,冲突周期性爆发的可能性将持续存在。

关键观察节点:

1. 5月12日印巴外长会谈:能否就撤军、核查机制达成书面协议;

2. 7月G20峰会:中美是否在印巴问题上形成协调立场;

3. 2026年印度大选:莫迪政府是否通过军事强硬策略争取连任。

总体而言,印巴停火仅是冲突周期中的“中场休息”,结构性矛盾未解、国内政治博弈及外部干预等因素将共同推高变数概率。

印巴停火的脆弱性,本质上是领土争端、民族情绪与大国博弈交织的产物。短期来看,低烈度摩擦可能成为常态,无人机袭扰、跨境炮击等“小动作”随时可能撕裂停火协议;长期而言,若克什米尔问题的核心矛盾得不到政治解决,若两国无法在安全互信与利益平衡中找到共识,那么每一次停火都可能成为下一场冲突的前奏。历史早已证明,军事手段永远无法终结南亚的“死结”,唯有超越零和思维,在对话中构建包容性解决方案,才能让停火从“权宜之计”变为“和平起点”。否则,这片土地上的硝烟,终将再次升腾。