2025 年深秋,清华园的银杏铺就金毯,103 岁的杨振宁坐在窗边,指尖拂过刚收到的《物理评论快报》。阳光在他银白的发丝间流转,翁帆端来温热的莲子羹,轻声提醒:“先生,该吃点心了。” 他抬头笑答:“等我看完这篇暗物质论文,快乐起来连吃饭都忘了。”

这位横跨三个世纪的物理学巨擘,早已超越 “长寿” 的生理概念 —— 他 98 岁仍主持学术会议,100 岁时清晰复盘 “杨 - 米尔斯理论” 的推导历程,103 岁接受采访时,更是坦然揭开众人追问半世纪的生命密码:“有人猜我靠锻炼,其实我能活到现在,是母亲的基因、昆明的饥饿、每天的散步,还有翁帆给的快乐,四样凑齐了。”

这句直白的剖白,打破了 “养生 = 补品 + 运动” 的认知迷思。顺着他的人生轨迹回溯会发现,杨振宁的长寿,是基因禀赋与人生际遇的共振,是自律习惯与情感滋养的共生。那些刻在岁月里的细节 —— 西南联大的糙米饭、普林斯顿的晨雾、清华园的轮椅辙印,都藏着生命韧性的答案。

一、基因馈赠:母亲的 “生命盾牌”,避开家族暗礁

一、基因馈赠:母亲的 “生命盾牌”,避开家族暗礁“我父亲 40 岁就患了糖尿病,可我和母亲都没有,这是老天爷给的基础。”103 岁的杨振宁在访谈中提及基因时,眼神里带着对命运的感恩。

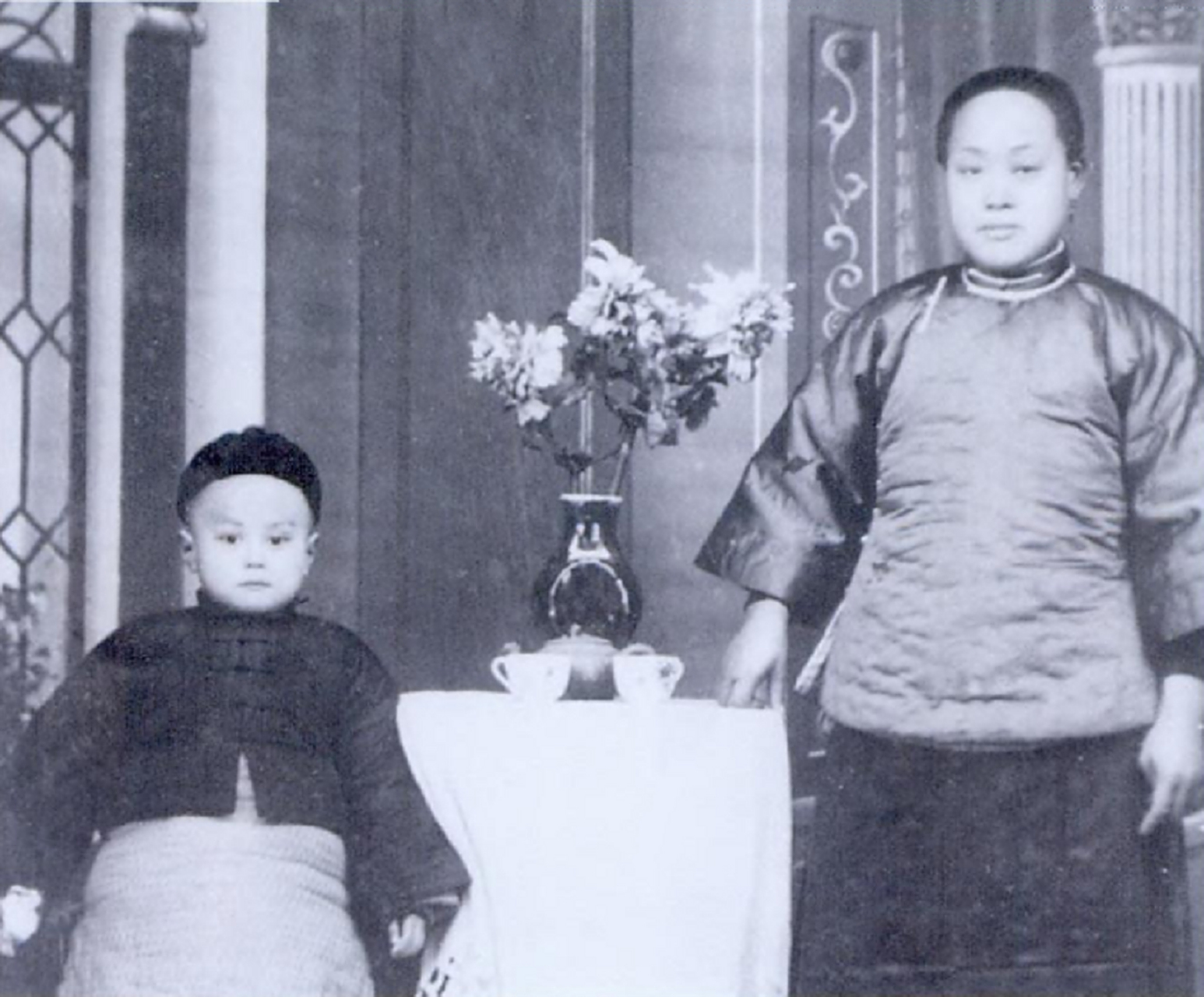

这份 “幸运”,源于母亲罗孟华的基因馈赠。

杨家并非天生长寿家族,杨振宁的祖父不到 60 岁便病逝,父亲杨武之 40 岁确诊糖尿病后,晚年饱受并发症困扰。

但母亲罗孟华却身体康健,直到91 岁离世前仍思路清晰,日常操持家务无需旁人照料。杨振宁曾在《父亲与我》中写道:“母亲的手很巧,织毛衣、做酱菜都利落,她很少生病,冬天也只穿一件棉袄。”

这种先天优势,为他抵御了代谢疾病的风险。医学研究早已证实,2 型糖尿病的遗传度高达 70%,而母系基因在胰岛素分泌调节中扮演关键角色。

杨振宁的弟弟杨振汉回忆:“母亲做的酱菜要发酵半月,我们兄弟几个从小就吃,哥哥从不挑食,或许是这种清淡饮食,加上母亲的基因,让他避开了父亲的病。”

但基因从非 “免死金牌”。杨振宁深谙此道,他晚年坚持 “慢食多餐”,每隔 2-3 小时吃少量全麦饼干或水果,避免血糖大幅波动。

“母亲给了我好底子,但能不能守住,得看自己。” 他的书房抽屉里,永远放着血糖仪,每周自测两次,数据记录了整整 20 年 —— 这份对身体的敬畏,让先天优势得以延续。

二、饥饿印记:昆明的糙米饭,喂出的生命智慧

二、饥饿印记:昆明的糙米饭,喂出的生命智慧“现在年轻人怕饿,可我觉得,当年在昆明饿过的日子,是身体的‘必修课’。” 谈及抗战时的经历,杨振宁的思绪飘回 1938 年的西南联大。

那年他 16 岁,随家人从北平辗转至昆明,住在茅草搭成的校舍里,每天的口粮只有掺着沙子的糙米饭和清炒野菜。

西南联大的学生多处于半饥饿状态。有同学回忆,杨振宁常揣着半块干硬的窝头去图书馆,演算到深夜饿了就啃两口,就着自来水下咽。一次空袭后,食堂被炸毁,他们连续三天靠红薯充饥,杨振宁却笑着说:“红薯甜,比窝头好吃。”

这种 “被迫节食”,意外塑造了他的饮食观。晚年的他坚持 “少吃多餐”,正餐只吃七八分饱,早餐永远是一杯牛奶、一个鸡蛋、两片全麦面包,午餐多为清蒸鱼和时蔬,晚餐常是一碗小米粥配酱菜。

他从不暴饮暴食,即便在诺奖庆功宴上,也只浅尝几口牛排,说:“胃是自己的,不是面子的。”

现代医学印证了这份 “饥饿智慧”。美国衰老研究中心发现,适度饥饿可激活细胞自噬机制,清除衰老细胞。杨振宁对此有朴素的理解:“身体像机器,吃太多就像给齿轮加了过量机油,反而转不动。昆明的日子教会我,饿一点,脑子更清楚。” 这种认知,让他避开了 “大鱼大肉” 的养生误区,在克制中守住了生命活力。

三、规律之弦:60 岁始的散步,踩出岁月节奏

三、规律之弦:60 岁始的散步,踩出岁月节奏“我不喜欢跑步,太费力。但从 60 岁起,每天走一小时,雷打不动。”

杨振宁的运动哲学,透着 “不勉强” 的通透。这份习惯,始于他在普林斯顿的中年危机。

1962 年,40 岁的杨振宁因 “宇称不守恒” 获诺奖后,陷入学术瓶颈。他常整夜伏案推导公式,体重半年涨了 15 斤,血压也居高不下。医生警告:“再不动,就要得高血压了。” 从那时起,他开始在研究院的草坪上散步,最初只是 10 分钟,后来慢慢延长到一小时。

1964 年入籍美国后,他的散步路线从普林斯顿延伸到全球。去巴黎参加学术会议,他清晨绕着塞纳河走一圈;到东京讲学,他早起逛上野公园。

60 岁后,他将散步变成 “铁律”:每天下午 3 点准时出门,雨天就在室内走楼梯,雪天则在阳台踱步。

助手回忆:“杨先生散步时爱背物理公式,说‘走路时脑子转得快’。”

这种规律不止于运动。

他的作息从 50 岁起便未改变:早 7 点起床,读一小时期刊;

午间小睡半小时;

晚 10 点准时休息,从不熬夜。

饮食上,他远离烟酒,偶尔吃块巧克力也限量,说 “喜欢但不贪”。

清华园的园丁说:“杨先生像老钟,到点就响,比我们种花还准时。”

这份 “不刻意的自律”,恰是长寿的关键。

神经科学研究显示,规律作息可稳定生物钟,减少器官损耗。

杨振宁在《我的生活》中写道:“规律不是枷锁,是让身体形成记忆,不用费神琢磨该做什么,反而自在。”

四、爱的滋养:翁帆的陪伴,是最好的 “长生药”

四、爱的滋养:翁帆的陪伴,是最好的 “长生药”“前面三样都是基础,最重要的是翁帆在身边,她让我天天开心。” 谈及长寿核心,103 岁的杨振宁眼神温柔。这份被他称作 “上帝最后礼物” 的情感联结,是他晚年生命活力的源泉。

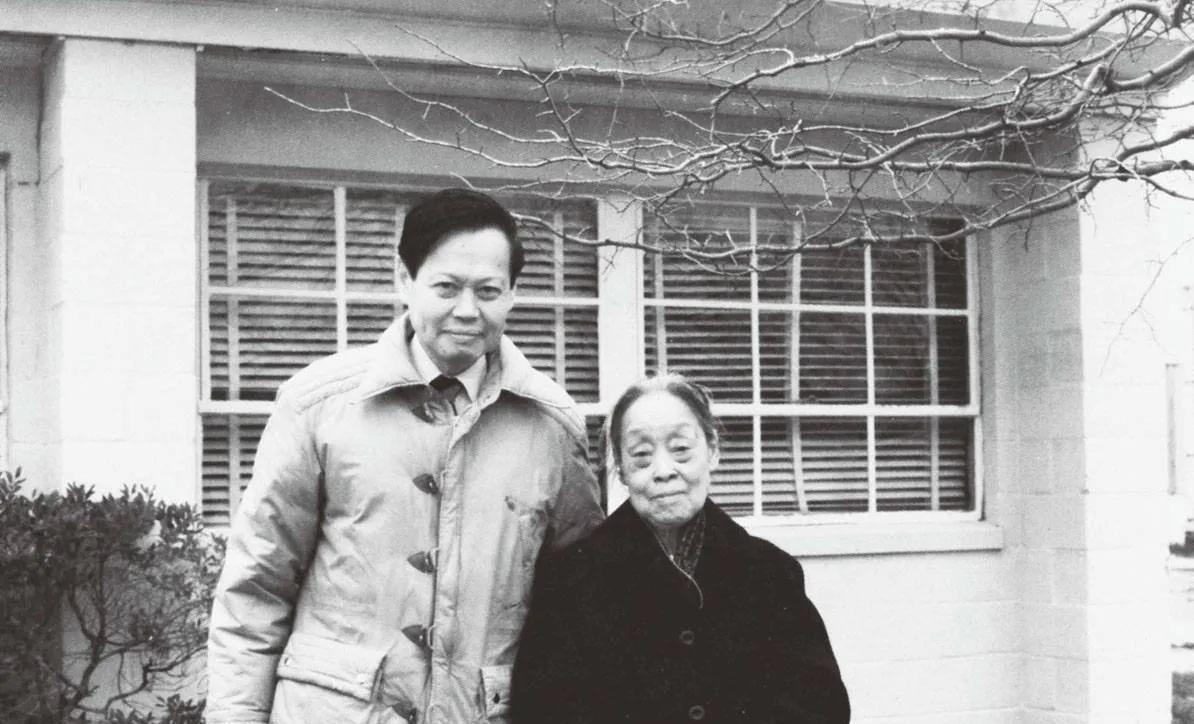

2004 年与翁帆结婚后,两人的生活充满细碎的温暖。在香港时,翁帆陪他开车探索青山绿水,沿着海岸线找无名海湾;回到清华园,她每天帮他整理学术笔记,将外文期刊按主题分类;他感冒时,她整夜守在床边,每隔两小时换一次退烧贴。

翁帆撰文回忆:“先生喜欢吃我做的蒸水蛋,每次都能吃完一小碗。”

这种陪伴不止于生活照料,更在于精神共鸣。杨振宁研究遇到瓶颈时,翁帆会念诗给他听;他怀念西南联大时,翁帆陪他翻看老照片。

有次访谈中,主持人问 “快乐是什么”,他转头看向翁帆:“她在身边,就是快乐。” 这份快乐,让他 95 岁仍能指导博士生,100 岁还能站在讲台讲课。

现代心理学早已证实,积极情感是延年益寿的关键。美国哈佛大学追踪 75 年的研究显示,情感联结紧密的人,寿命平均延长 10 年。杨振宁对此有切身感受:“和翁帆聊天,比吃任何补品都管用,有时候讨论问题入了迷,连饭都忘了吃。”

这份爱,也让他更坦然面对衰老。90 岁后他坐上轮椅,翁帆每天推他在清华园散步,遇到学生打招呼,他总会笑着介绍:“这是我太太翁帆。” 旁人的议论早已消散,只剩下相濡以沫的平和 —— 这种被爱包裹的状态,正是生命最珍贵的滋养。

五、生命启示:长寿不是目的,活得通透才是答案

五、生命启示:长寿不是目的,活得通透才是答案杨振宁的长寿之道,从来不是单一因素的叠加,而是 “基因打底、习惯护航、情感掌舵” 的系统工程。它藏着三个朴素的真相:

其一,基因是起点而非终点。他虽得母亲基因馈赠,却靠 “少吃多餐”“规律作息” 守住优势 —— 正如他所说:“老天爷给了好种子,得自己好好种。”

其二,苦难可成养分。昆明的饥饿没有摧毁他,反而让他懂得 “克制” 的智慧;学术瓶颈没有压垮他,反而催生了散步的习惯 —— 生命的韧性,往往在逆境中生长。

其三,情感是终极密码。基因抵御疾病,习惯维持机能,而爱与快乐,却能激活生命的内在活力。正如他 103 岁时总结:“身体好比机器,情感就是电源,没了电,再好的机器也转不动。”

这对当下追逐 “养生捷径” 的人,是深刻的警醒。

有人囤满补品却熬夜刷手机,有人办了健身卡却三天打鱼两天晒网,忽略了 “规律” 与 “快乐” 的本质。杨振宁的故事告诉我们:长寿从来不是刻意 “养” 出来的,而是 “活” 出来的 —— 活在热爱里,活在规律中,活在被爱的温暖里。

结语

结语2024 年重阳节,杨振宁收到学生们送的礼物:一幅手绘的 “生命轨迹图”,标注着西南联大的窝头、普林斯顿的晨雾、清华园的轮椅辙印,最显眼的位置画着他和翁帆的剪影。他摩挲着画卷,对翁帆说:“你看,我的一辈子,都在这上面了。”

102 岁的他,依旧保持着对世界的好奇。每天读最新的物理期刊,和翁帆讨论电影剧情,偶尔还会想起昆明的饥饿日子。他的长寿,没有惊天动地的秘诀,只有基因的馈赠、苦难的沉淀、规律的坚守,以及爱的滋养。

正如清华园里的老槐树,不慌不忙地生长,在岁月里沉淀出韧性。杨振宁的生命故事,早已超越了 “长寿” 的范畴 —— 它告诉我们,生命的长度,终究由宽度与温度决定。当一个人活得通透、爱得真切、行得坚定,岁月自会为他让路。

如今,清华园的银杏又将泛黄,杨先生已经仙逝,杨振宁与翁帆的散步身影,不会再出现在午后的阳光里。但是那些关于生命的答案,就藏在他们曾经相视而笑的瞬间,藏在每一步踏实的脚印里,藏在 “快乐比什么都重要” 的箴言里 —— 这,才是真正的 “长生之道”。