朋友们,昨天溪老师讲前几天上的《跳水》这一课,分析了本课课后练习题的第1、2题。今天,溪老师继续跟大家聊聊课后练习题的第3题,谈谈船长的决策为何被称为 "最优解"?

课堂进行时

第3题

想一想:在那个危急时刻,船长的办法好在哪里?

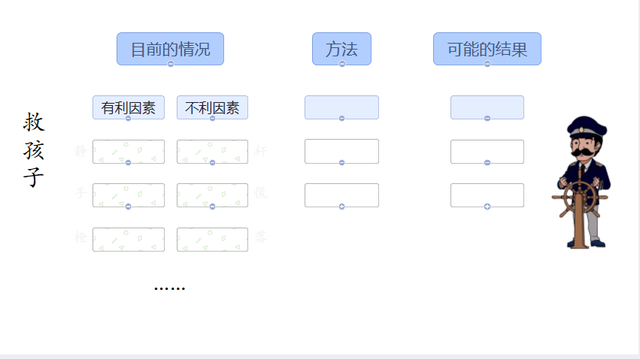

在那千钧一发的瞬间,船长的方法好在哪里呢?课堂上,溪老师没有直接给出答案,是带着学生沿着这样的思维轨迹 进行思考总结:

( 1 )困境剖析:当时孩子在高高的横木上,如果让他往回走,再从桅杆上爬下来,随时都有可能摔在硬邦邦的甲板上而死亡。

当人的注意力被悬在半空的孩子牵动时,溪老师引导学生先锚定客观条件:横木距离甲板的高度、孩子的心理状态、木质结构的稳定性…… 这些要素都随时随地要了孩子的性命。

( 2 )转机捕捉:海面上风平浪静,水手们都在甲板上,如果孩子跳进海里,反倒相对安全一些,获救的可能性非常大。

这里需要注意一个微妙的对比 —— 甲板代表死亡,海水却象征生机。溪老师特别强调 "风平浪静" 这个细节:如果是波涛汹涌的海面,跳水可能同样危险,但当时的天气条件恰好创造了救生窗口。

这种对环境变量的精准把握,正是船长思维的闪光之处。

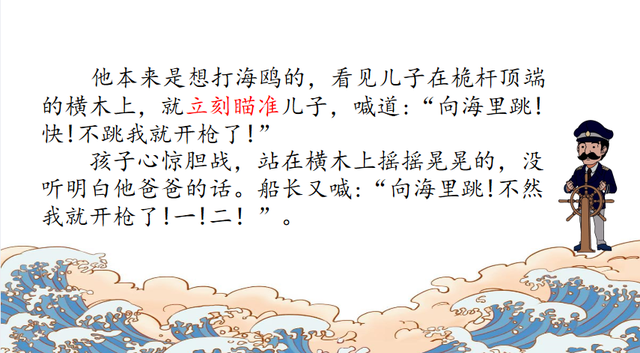

( 3 )心理博弈:从常理来看,孩子是没有勇气往下跳的,只有用枪逼迫孩子,他才会跳下海,从而得救。

这里涉及到行为心理学的巧妙运用。溪老师带领学生分析:当人处于极端恐惧时,理性判断会被冻结,而枪口制造的 "次生危机" 反而打破了心理僵局。

这种用强制力打破思维僵局的决策,展现了船长在瞬间完成的 "风险 - 收益" 评估:让孩子在恐惧转移中做出本能反应,恰恰是对人性弱点的逆向利用。

当学生通过三个维度拆解完船长的决策逻辑后,溪老师适时将思维升级:"大家发现没有,我们刚才的分析过程,其实正在践行本单元的学习目标 —— 了解人物的思维过程,可以加深对课文内容的理解。"

这种衔接水到渠成:前面的场景剖析是 "具体案例",单元目标是 "方法提炼",二者通过 "思维过程" 这个核心概念完成对接。

课堂总结

各位朋友们,通过本课的学习,学生明白船长知道孩子在高高的横木上,无论是继续向前还是往回走,都随时有可能摔死在甲板上,他立即决定用枪逼孩子跳水,这是当时唯一可行的办法。

实际上,当孩子面临随时摔死绝境时,船长迅速排除了 "让孩子自己爬下来" 的常规选项,在 几 秒时间里,完成了 "环境评估 - 风险对比 - 心理干预" 的三级思维跳跃。

学生了解船长的思维过程后,溪老师跟学生说道:“了解人物的思维过程,可以加深对课文内容的理解,,更学会了一种思维方法 —— 今后遇到问题,就该像船长这样:先锁定具体情境中的 ' 危险项 ' 和' 生机点 ',都应该先具体分析当时的情况,再选择合适的方法来解决。”

这一问题的解决,既让学生沉浸在具体的情节分析中,又始终朝着 "培养问题解决思维" 的核心目标稳步推进。

课堂延伸

最后,溪老师跟学生们分析最后一个问题:根据船长救儿子的做法,你认为船长是一个怎样的人?

学生经过激烈讨论,得出这样的结论:

船长绝对是个把孩子捧在手心里的爸爸,而且是个临危不惧、急中生智、当机立断的人。

为何这么说呢?

当孩子身处险境的时候,他眼里肯定全是孩子的安危,心里头急得跟热锅上的蚂蚁似的,但表面上还得强装镇定,就怕孩子看出慌张来。这种藏在行动里的父爱,比说一万句 "爸爸爱你" 都实在。

再看他面对险情的那股子稳当劲儿,简直让人佩服。

当时现场估计乱成一锅粥了吧,说不定海浪拍得船直晃悠,周围人都慌里慌张的,但船长呢,腰板儿挺得倍儿直,眼神儿跟刀子似的锋利,愣是没露出半分害怕,这就叫临危不惧。他心里头肯定跟明镜似的:自己要是慌了,底下人更没法儿办事了,所以必须得撑住场子,这份定力可不是一般人能有的。

要说最绝的还是他那急中生智的本事。

大家想,救人可就那么分分钟的事儿,容不得慢慢琢磨。船长肯定是脑袋瓜子转得飞快,一边盯着孩子的位置,一边扫量着船上的工具,说不定脑子里 "唰" 地就闪过好几个方案,最后立马挑出最可行的那个。

朋友们,溪老师将继续分享自己的教学随笔,欢迎大家点赞关注!