"邻居门对门,只旺一家人"这句老话,至今仍被不少老人提起。这句话的字面意思是:如果两户人家的大门正相对,那么只会有一户人家兴旺发达,而另一户则可能运势不佳。这种说法看似简单,却蕴含着丰富的民间智慧和生活哲学,值得我们深入探讨,看看有道理吗?

一、"邻居门对门,只旺一家人”

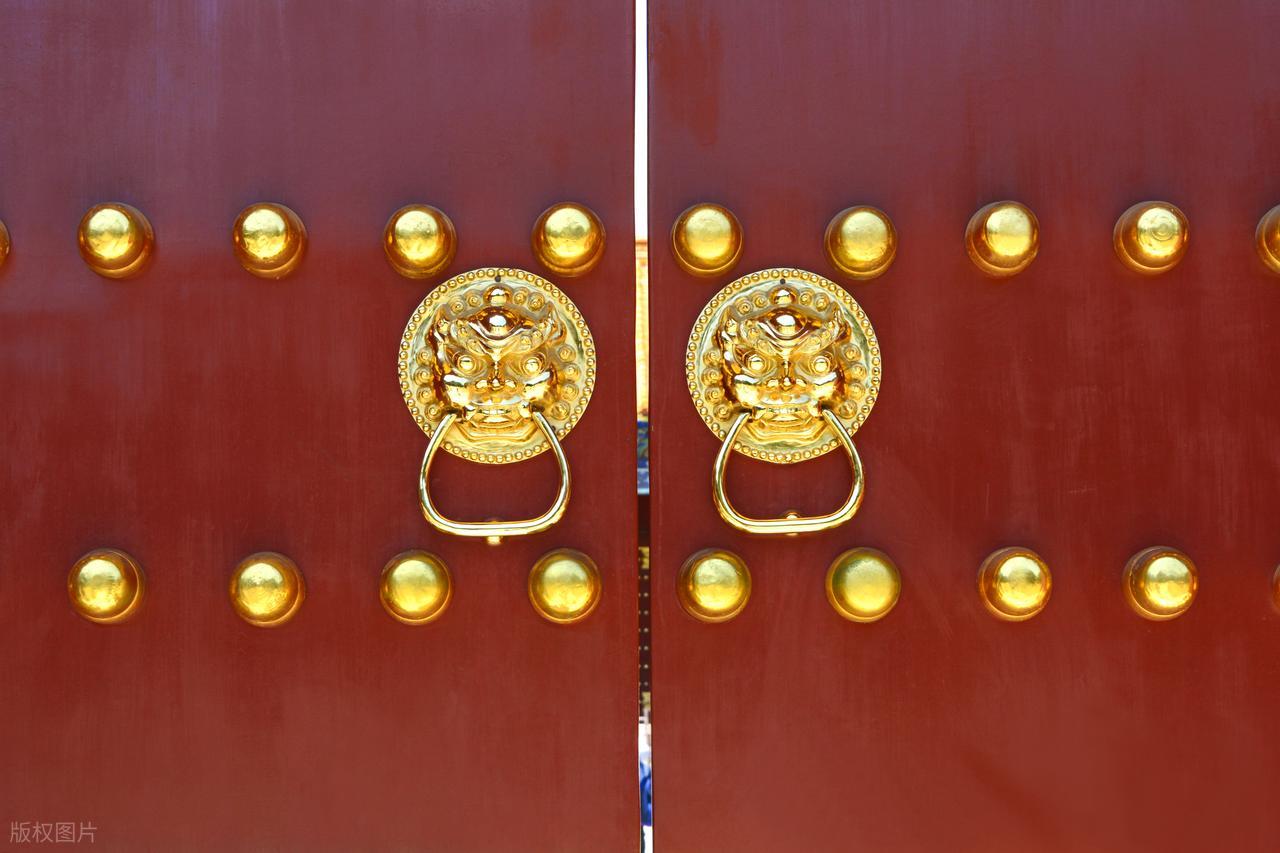

一、"邻居门对门,只旺一家人”"邻居门对门,只旺一家人"这句俗语道出了传统建筑风水中的精妙智慧。从堪舆学的角度来看,当两户住宅门户相对而立时,犹如两股气场正面交锋,形成风水学上所谓的"对门煞"。这种格局会导致生气外泄,财气分散,犹如两军对垒时力量相互抵消。古人云:"一门纳福,二门争气",形象地揭示了这种建筑布局的弊端。

在具体表现上,对门而居的格局往往会造成诸多不利影响。首先,两户人家的运势会此消彼长,形成零和博弈。就像天平的两端,一方的兴旺往往以另一方的衰微为代价。其次,这样的布局容易引发邻里纠纷,因为"门对门"无形中增加了日常摩擦的几率,犹如两棵相邻过近的树木,根系必然相互争夺养分。

从现代建筑学的视角来看,这种布局也存在诸多弊端。采光通风相互干扰,隐私保护难以周全,生活动线容易交叉。就像两艘并行的船只,难免会产生相互干扰的涡流。因此,无论是传统四合院,还是现代住宅小区,都会刻意避免这种"门对门"的设计。

值得注意的是,这种格局的影响程度还与门户的具体方位有关。若正对的是卧室门或厨房门,其负面影响更为显著。正如《阳宅三要》所言:"门为气口,关乎兴衰",门户的朝向与位置,直接关系到整个住宅的气场流转。

二、具体是啥意思?

二、具体是啥意思?从建筑风水的角度来看,这句俗语反映了传统民居布局的讲究。在中国传统建筑文化中,大门被视为"气口",是吸纳天地灵气、财富运势的重要通道。当两户人家的大门正相对时,被认为会形成"门冲"或"对门煞",导致两家的气场相互冲撞。按照风水理论,气场较强的家庭会"压制"另一家,从而出现"只旺一家人"的现象。这种观念在《阳宅三要》等传统风水典籍中都有所体现,强调住宅大门应错落有致,避免直冲。

从实际生活经验分析,这句俗语也反映了邻里关系的微妙平衡。门对门的布局确实容易引发一些实际问题:首先,隐私难以保障,两家人出入时难免互相观望,长期下来可能产生心理压力;其次,噪音干扰更为直接,一家人的活动声响很容易传到对面;再次,这种布局下,两家的生活垃圾、杂物堆放等问题也更容易引发矛盾。农村社会讲究"远亲不如近邻",但过于紧密的空间关系反而可能破坏这种和谐。

从社会心理学角度理解,这句俗语还揭示了"比较心理"对人际关系的影响。门对门的近距离生活,使两家人不可避免地会相互比较——谁家孩子更有出息、谁家经济条件更好、谁家更受村里人尊重。这种比较若处理不当,容易滋生嫉妒心理,甚至演变成恶性竞争。农村社会相对封闭,这种邻里间的比较更为明显,古人用"只旺一家人"的形象说法,警示人们注意这种潜在的社会心理现象。

三、到了现在还适用吗?

三、到了现在还适用吗?随着时代发展,这句老话在现代社会是否仍然适用?答案并非绝对。在现代城市住宅中,公寓楼对门而居的情况十分普遍,但人们的生活方式和邻里关系已经发生深刻变化。单元房的隔音效果、私密性都大大改善;现代人更注重个人空间,邻里交往频率降低;社会流动性增强,人们比较的对象不再局限于隔壁邻居。这些变化使得"门对门"的负面影响大大减弱。

然而,在部分农村地区,这句俗语仍有一定现实意义。传统村落布局中,房屋间距较近,生活交集多,门对门带来的各种问题依然存在。笔者在华北某村调研时发现,两户门对门的人家因宅基地纠纷闹得不可开交,最终一方不得不改建大门朝向。类似案例说明,传统智慧在特定环境下仍具参考价值。

更重要的是,这句俗语背后蕴含的"和谐共生"理念永不过时。无论门是否相对,邻里相处都需要把握适当距离——既不过疏以致冷漠,也不过近导致摩擦。现代社会虽不再迷信风水,但尊重他人隐私、避免无谓比较、处理矛盾时留有余地等原则,始终是维系良好邻里关系的关键。

从文化传承角度看,类似"邻居门对门"的俗语是民间智慧的结晶,虽不必全盘照搬,但其反映的生活哲理值得深思。现代人在处理邻里关系时,不妨汲取传统智慧中的积极成分:保持适当界限、相互体谅、良性互动。例如,可以定期沟通但不探听隐私;在对方需要时伸出援手但不越界;遇到矛盾时主动化解而非积怨。

值得注意的是,随着新农村建设和乡村振兴战略推进,许多农村地区的居住环境正在改善。统一规划的住宅区既保留了传统村落亲近自然的优点,又通过科学布局避免了"门对门"等可能引发矛盾的设计。这提示我们:对待传统俗语,应当辩证看待——摒弃其中迷信成分,继承其和谐共处的核心理念,并结合现代生活方式予以创新。

回望"邻居门对门,只旺一家人"这句老话,它更像一面镜子,映照出中国乡土社会的人际关系哲学。在快速城市化的今天,重新审视这些民间智慧,不仅有助于我们理解传统文化,更能为构建现代社区邻里关系提供启示。无论住宅如何布局,与邻为善、以邻为伴始终是中华民族的优秀传统,这也是这句老话留给当代人最宝贵的精神遗产。