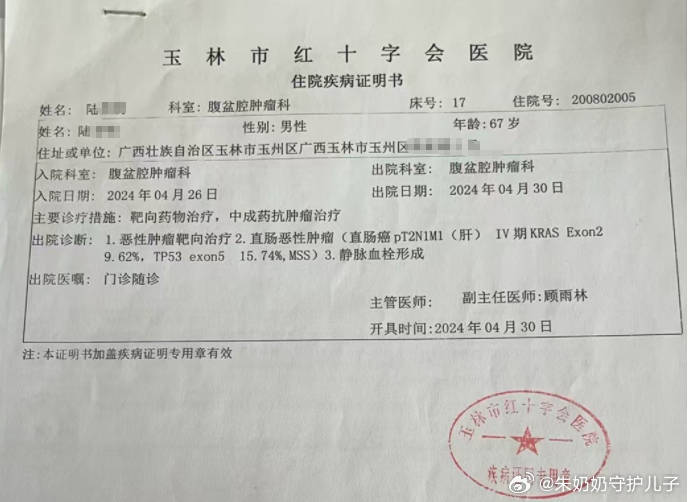

一场车祸,揭开了一个家庭的悲剧,也引发了一场关于法律与伦理的争议。父亲陆某明被诊断出癌症晚期,其子陆某毅然请假,陪伴双亲前往天津治疗。儿媳黄某霞对此却漠不关心,几乎未曾照料病重的公婆。为减轻家庭负担,陆某在天津治疗期间兼职美团外卖,岂料2024年5月不幸遭遇车祸重伤,不治身亡。这一噩耗,让70岁患有直肠癌晚期、每月靠化疗和止痛药续命的父亲陆某明,以及72岁因脑梗后遗症生活无法自理的母亲朱某棋陷入巨大悲痛。更因后续其子陆某的死亡赔偿金分配问题,将这个家庭推向了舆论的风口浪尖。

儿子离世后,儿媳黄某霞的一系列举动,使得这场悲剧进一步升级。她抢走其子陆某的死亡证明,以需要其签字同意火化为由索要12万元,导致遗体在殡仪馆滞留近一个月。面对老人的苦苦哀求,黄某霞不仅无动于衷,甚至对年迈的婆婆朱某棋动手,并用污言秽语辱骂老人。此外,她还强行拿走死者单位发放的丧葬费,之后带着孩子消失得无影无踪,未参与火化与葬礼。

儿媳的举动让老人对孙子陆某元的身世产生怀疑。随后,老人向天津交警部门申请了两份亲子鉴定:一份是母亲朱某棋与死者陆某的亲子鉴定(确认母子关系),另一份是死者陆某与孙子陆某元的亲子鉴定(确认父子关系)。结果显示,朱某棋与陆某确系亲生母子关系,而陆某与陆某元不存在生物学父子关系!这个结果让老人如遭雷击——唯一的儿子没了,疼爱多年的孙子也并非亲生。

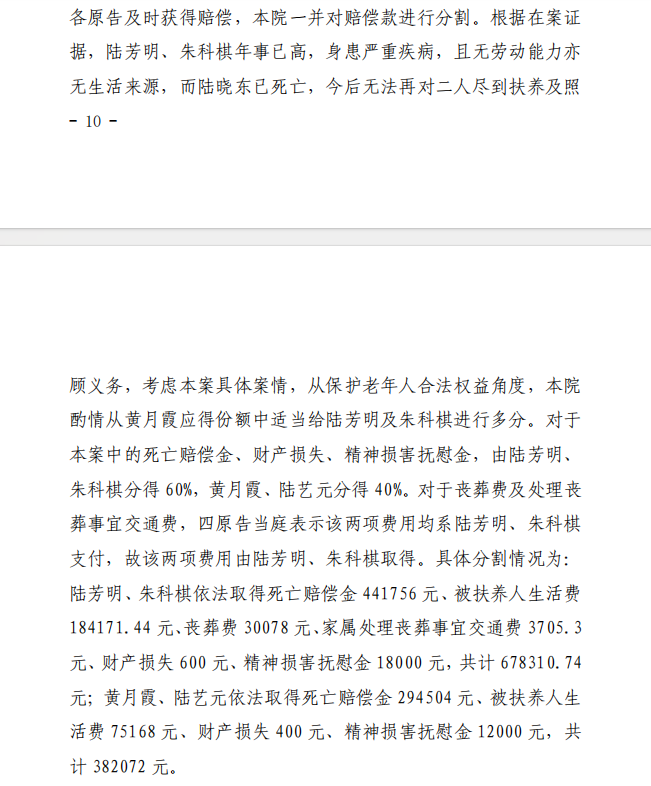

福无双至,祸不单行。两个老人在在痛失独子后,在黄月霞起诉获取车险保险赔偿,两老只能将希望寄托于法律,寻求公正的裁决。然而,2024年6月,天津市河东区法院作出的(2024)津0102民初 249 号判决,却如同一记重锤,再次击碎了老人的希望。法院将其子陆某的死亡赔偿金中的38.2万元判给了儿媳黄某霞及其子陆某元。这对含辛茹苦帮他人抚养非亲生孙子数年、其子生前也被蒙在鼓里,抚养了非亲生子的老人而言,不仅是经济上的损失,更是情感上的二次伤害——自己倾尽心血,最终换来的却是要将儿子用生命换来的赔偿款分给这个与他们及已故儿子均无血缘关系的孩子。这让他们如何能接受?而法院判决背后暴露出的种种问题,更引发深思……案件审理过程中,三大程序争议引发对司法公正的质疑。

首先,关键证据竟被认定为“无效”。法院以“委托人非监护人”为由(即申请鉴定者非孩子监护人),全盘否定证明“孩子与死者陆某无血缘关系”的鉴定报告。司法局仅指出鉴定流程有小瑕疵,从未否认结果准确性!虽然《民法典》规定父母有权提起否认亲子关系之诉,但并未禁止其他近亲属在受欺诈情况下寻求真相。法院此举被批评为过度放大该程序瑕疵,以此回避科学证据。

其次,老人寻求真相的重要途径被阻断。两个老人申请进行其本人与孙子陆某元之间的祖孙血缘关系鉴定,这本是揭开真相的关键一环,却被法院以“非父母主体无权直接申请”为由驳回。这一决定被认为与《民事诉讼法》关于法院应依职权调查收集必要证据的规定精神相悖,直接堵死了老人维护自身权益的重要途径。

再者,更令人不解的是儿媳黄某霞拒绝配合重新进行亲子鉴定,也无法合理解释孩子与死者陆某血型不符的疑点,法院却未强制要求她配合重新鉴定或作出合理解释,导致 “谁主张谁举证” 的规则在事实上对老人不利;而死亡赔偿金的分割结果更让人难以接受 —— 老两口分得 40.7 万(60%),儿媳黄某霞及其子陆某元分得 38.2 万(40%),可陆某元既非死者亲生也未经合法收养程序,所谓 “抚养 8 年” 是基于儿媳的欺诈行为形成,根本不符合取得继承权的法定条件,法院却仍认定其有权分得死亡赔偿金;儿媳黄某霞婚内出轨生下他人孩子,欺骗老人抚养八年,抢夺丧葬费,且身负近 30 万元失信债务,存在如此明显的重大过错,法院却未在分割时相应减少其份额,仅以老两口年迈为由 “略微” 增加了他们的份额,未能充分体现 “过错程度影响分配份额” 的原则;最具争议的是法院面对证明无血缘关系的 DNA 报告这一关键证据,却过度聚焦于鉴定流程中的瑕疵,矛盾的是法院亦认可用于鉴定的血液样本来源真实,这被批评为僵化地适用程序规定而忽视科学证据的证明力,让人感觉程序问题似乎被置于查明真相之上。

据了解,在广西玉林有一场黄某霞起诉分割丈夫美团死亡赔偿金的案件,以及两老在广西博白县就八年欺诈性抚养争议提起的抚养费官司。儿媳长达 8 年的欺诈性抚养、对重病公婆的暴力相向,更是在背叛婚姻后仍索要丈夫的车险赔偿及美团死亡赔偿金 —— 此类行径不仅违背社会主义核心价值观中 “诚信”“友善” 的基本准则,更与《民法典》第 1043 条 “树立优良家风” 的德治要求相悖。

我们期待广西裁判者能以 “法治与德治相结合” 为指引,拨开 “流程优先” 的迷雾:科学鉴定的本质是揭示真相,不应让细枝末节的程序瑕疵消解证据效力;秉持 “以人民为中心” 的理念,让《民法典》“过错责任” 原则在司法裁量中落地,避免失信者借程序漏洞获利。当七旬老人的化疗单与 DNA 报告在法庭并置,当 “非亲生” 铁证与 “欺诈者获利” 形成现实悖论,这场判决已超越赔偿款分割范畴 —— 它既要通过对科学证据的实质认可彰显法治权威,也要以对人伦底线的守护实现政治效果、法律效果与社会效果的统一,最终让两位垂暮老人在生命尽头等到 “证据说话、过错担责” 的正义回响,这正是法律践行核心价值观、守护公平正义的终极意义。此外,两位老人明确将赴天津就车险赔偿分割继续上诉,诉求公平公正,盼司法重视有效证据,还以公道 。