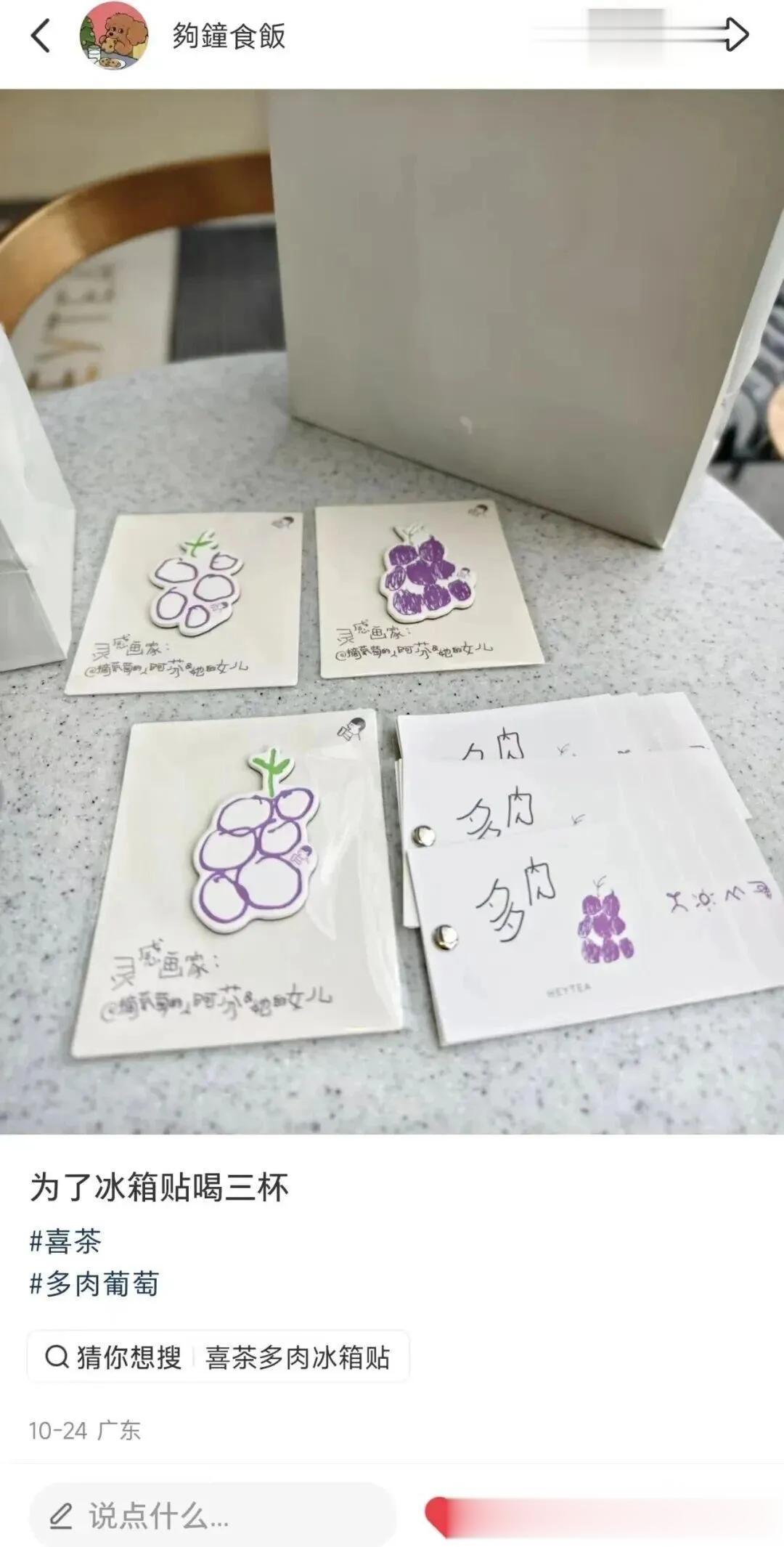

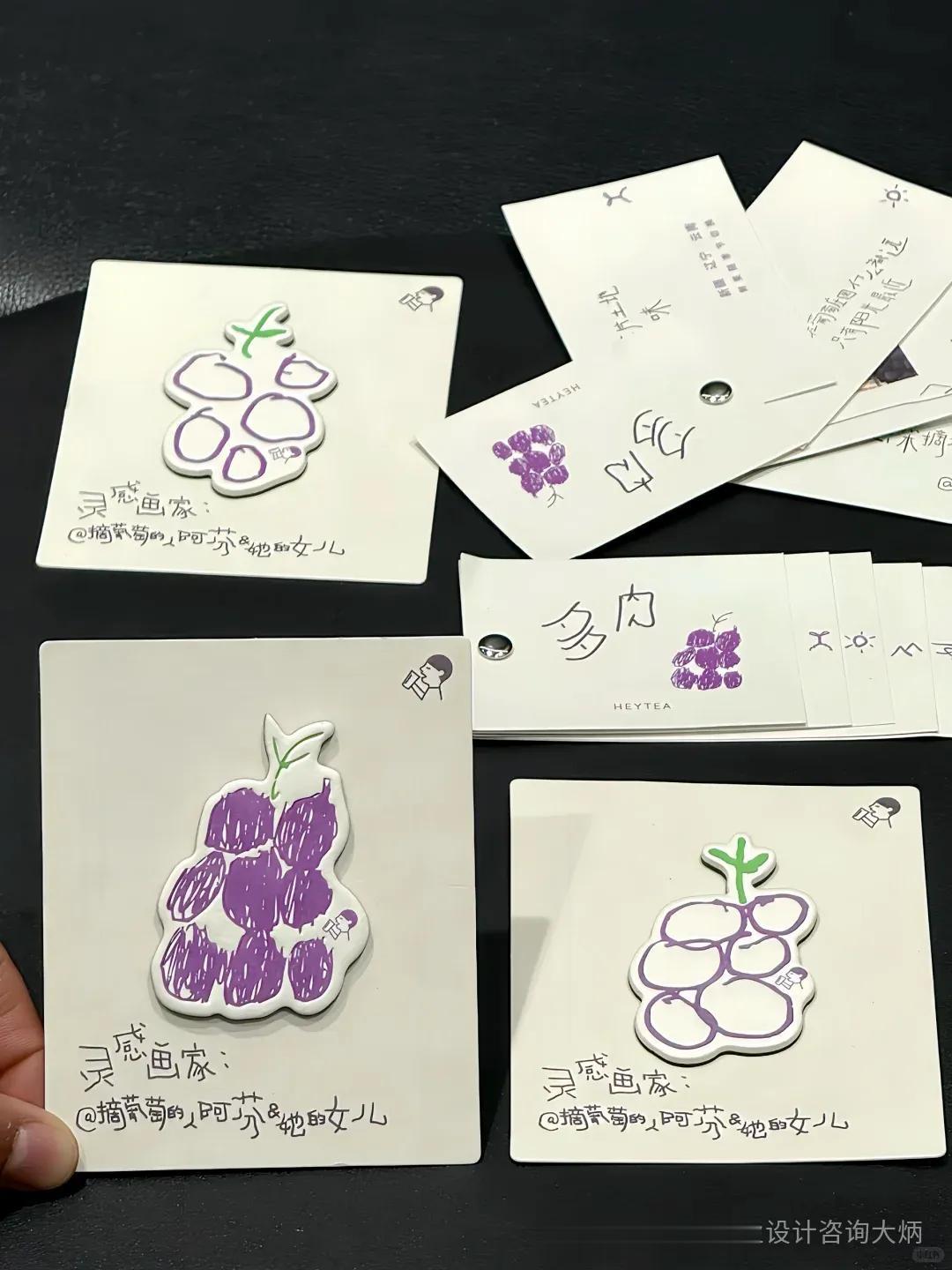

最近冲浪时,这个话题突然刷屏。点进去才发现,被网友催着夸的不是联名新品,而是喜茶为经典款「多肉葡萄」推出的限定周边 —— 冰箱贴、杯贴、小卡,每一件都带着歪歪扭扭的手写字和圆滚滚的手绘葡萄,透着股没被精雕细琢的可爱。

有人为了攒齐冰箱贴连喝三杯,有人跑遍三家门店才凑全套装,更多人被这份 “不精致” 戳中:“明明线条很简单,却比华丽设计更让人开心。” 而当大家猜测设计师是谁时,喜茶给出的答案更意外 —— 这份周边的创作者,是一位 5 岁的小女孩,她的妈妈阿芬,正是喜茶多肉葡萄原料果园的种植女工。

阿芬一家世代和葡萄打交道,女儿从小在葡萄园里长大,还不识字时就爱拿着画笔,在墙上、桌子上涂画她眼里的葡萄藤、圆葡萄。这次喜茶找上门,就是想把这份 “最贴近原料的灵感” 做成周边。

所以我们看到的手写字,不是设计师刻意模仿的 “可爱风”,而是 5 岁孩子真实的笔触;手绘葡萄也没有统一的模板,有的圆滚滚、有的带个小尾巴,满是孩子气的灵动。周边落款清晰写着 “@摘葡萄的人阿芬 & 她的女儿”,甚至连版权费都一分不少结算给了这对母女 —— 网友笑称 “5 岁能做的事真不少”,其实更打动大家的,是喜茶把 “上游果园的故事”,变成了能捧在手里的温暖。

这不是喜茶第一次这么做。之前推出牦牛乳系列时,包装上的文字就来自当地牧民的手写;这次多肉葡萄周边,不过是把 “从源头找灵感” 的逻辑再延伸 —— 没有找大牌 IP,而是把镜头对准供应链里的普通人,让种植女工、牧民的手作,成为产品的一部分。这种 “不追流量追真实” 的设计,反而比华丽联名更有记忆点。

在茶饮行业扎堆搞爆款联名、比拼精致包装的当下,喜茶的这份周边显得格外 “松弛”。但这份松弛不是随意,而是精准踩中了两个关键点:

一是 “差异化挖深”。别人盯着热门 IP 合作时,喜茶转头深耕自己的供应链 —— 从果园女工的女儿,到牦牛牧民,这些 “小众灵感来源” 是独属于喜茶的资源,既不会和其他品牌撞款,又能让消费者看到 “一杯奶茶从土地到杯子的全过程”。就像这次多肉葡萄,大家喝到的不只是果味,还记住了 “背后有个会画葡萄的小女孩”,产品一下子多了情感温度。

二是 “用户连接拉满”。手写信比打印字动人,孩子的涂鸦比专业插画有共鸣,喜茶刚好抓住了这种 “原生态感染力”。网友说 “看到小卡就想起小时候画的画”,有人把收集的周边做成手账,甚至有人因为这份周边,重新爱上喝了 8 年的多肉葡萄 —— 比起 “买产品送周边”,喜茶更像在 “用周边讲故事”,让用户从 “喜欢一杯奶茶”,变成 “认同一个品牌的温度”。

今年的喜茶,明显在摆脱 “内卷感”。除了多肉葡萄的童趣周边,还有 “碎银子” 系列的金属质感小卡、“喜柿多多” 的手写明信片、牦牛乳系列的藏体手作卡 —— 每一款设计都紧扣产品本身,没有多余的噱头,却都能戳中用户的 “收藏欲”。

核心原因在于,喜茶把 “设计” 从 “装饰” 变成了 “产品延伸”:讲多肉葡萄,就找果园女孩画葡萄;讲牦牛乳,就用牧民的手写字;讲碎银子,就做金属质感的卡片。所有创意都围绕 “让产品更有故事” 展开,既强化了 “喜茶 = 灵感” 的定位,又避开了和其他品牌的同质化竞争。

更难得的是,喜茶还把这份 “灵感” 延伸到了对人的关怀上。给阿芬这样的种植女工定制 “关怀包”,减轻她们的工作负担;把她们的家人作品变成周边,让更多人看到 “原料守护者” 的价值 —— 没有刻意卖惨,只是用轻松的方式,让消费者知道:你喝的每一杯喜茶,背后都有一群认真的人。

现在再看网友说 “喜茶开挂了”,其实不是设计突然变厉害,而是喜茶终于找准了方向:不做跟风流量的 “模糊品牌”,而是用真实的故事、温暖的设计,成为用户心中 “不可替代的灵感伙伴”。下次再喝多肉葡萄,看到杯身上的手绘葡萄,或许会想起那个果园里的小女孩 —— 这大概就是最好的品牌记忆吧。