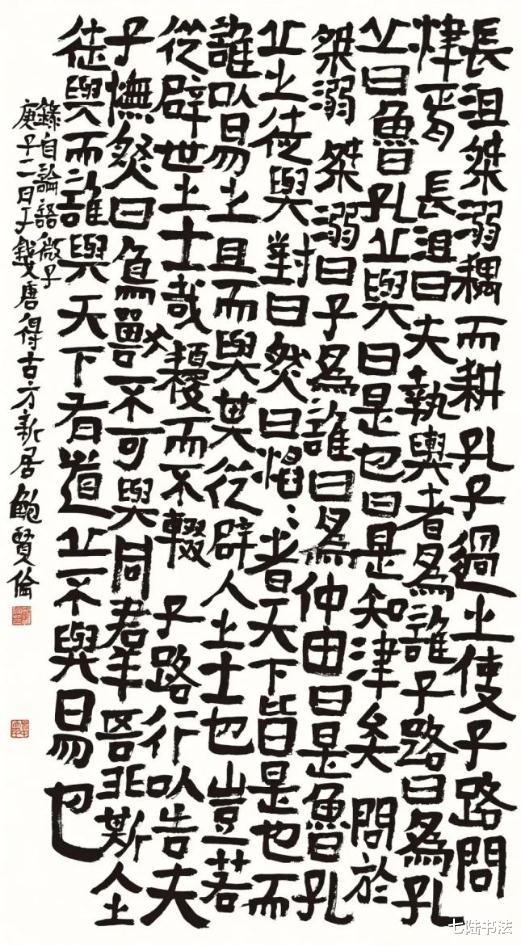

书法是中华民族发展了几千年的传统文化艺术,传承至今天,却被认为是“丑书”横行,完全背离了传统。“丑书”已经成为当今书法的一个标签,“丑书”争议也是当今社会对书坛的最热话题。

那么到底什么是“丑书”?民众和书法家都给出了不同的答案,有人认为写的不规矩算丑书,有人认为缺少艺术性算丑书,关于“丑书”似乎并没有一个确定的评判标准,归根到底就是不喜欢的就将其列为“丑书”。

艺术的鉴赏有着很强的主观性,有人喜欢就有人厌恶,没有那种风格能够征服所有人,每个人都有自己眼中的“丑书”,用一个名词概括所有的批评,必然得出当今书坛“丑书”横行的结论。

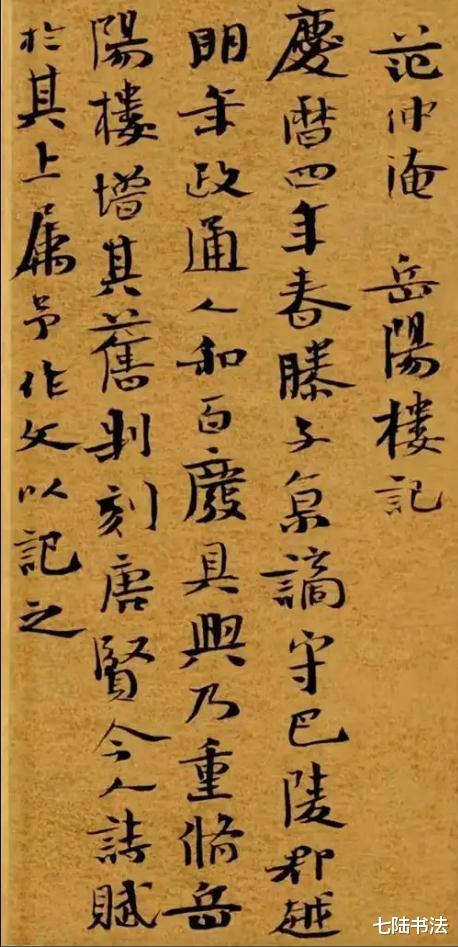

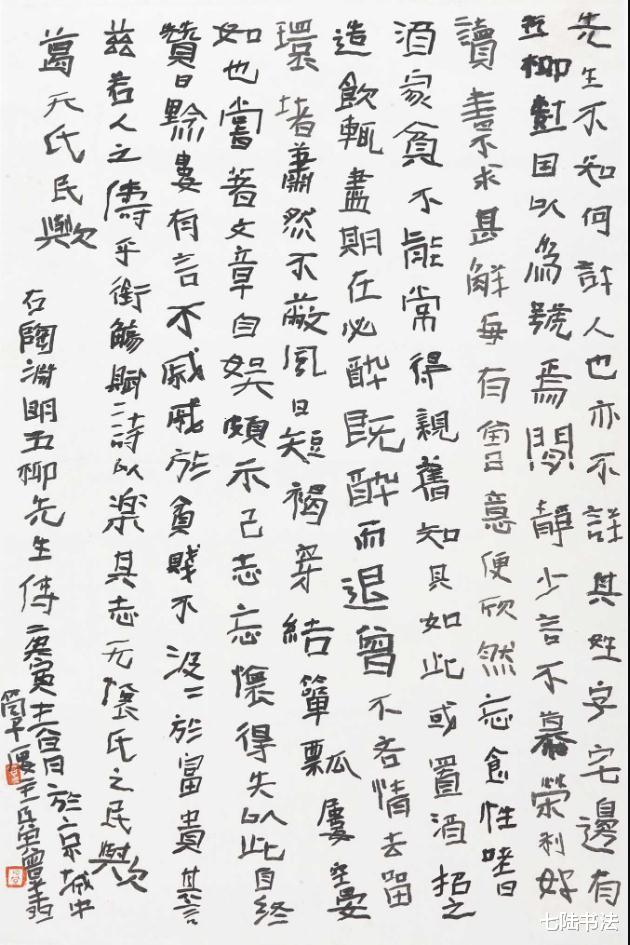

书法作为传承了几千年的传统文化艺术,如今又成为国家一级学科,这就注定书法的审美是有门槛的,并不是认识字就懂得欣赏书法,相反是需要经过专业系统的学习才能够真正领悟书法艺术之美。

很多普通民众是没有这种学习机会的,所以普及书法审美就成为当今书法家们责无旁贷的社会责任。

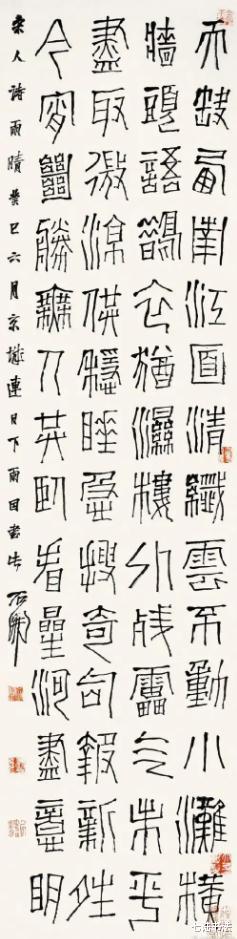

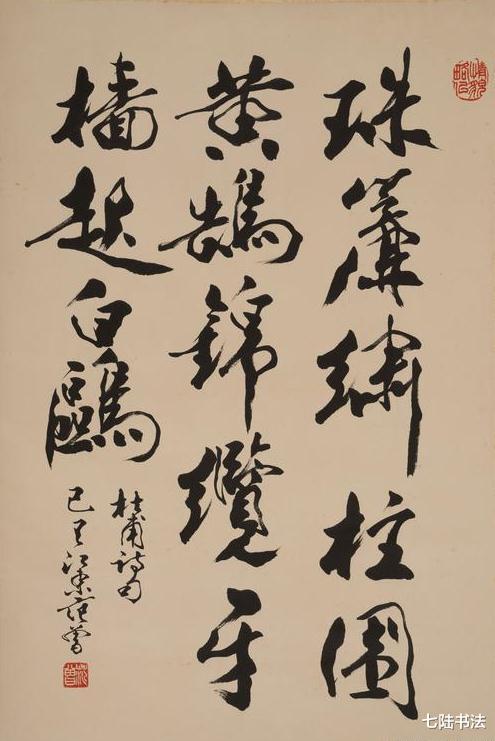

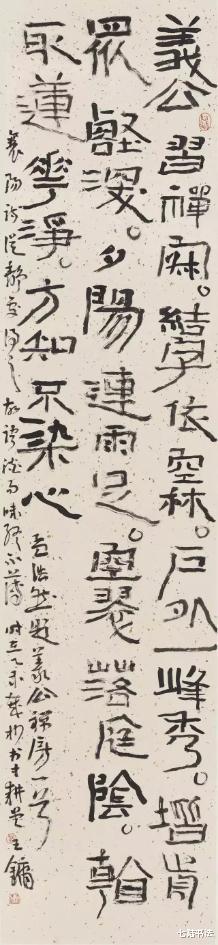

很多书法家都提到过书法审美的问题,其中有人强调专业性,也有人强调艺术感。张旭光先生曾说过:“欣赏一幅书法作品首先要看他的传承,其次要看他的个性,二者缺一不可,没有传承就是野狐禅,没有个性必然平庸,所以好的书法必然是在继承的基础上发展,既有传承又有个性。”

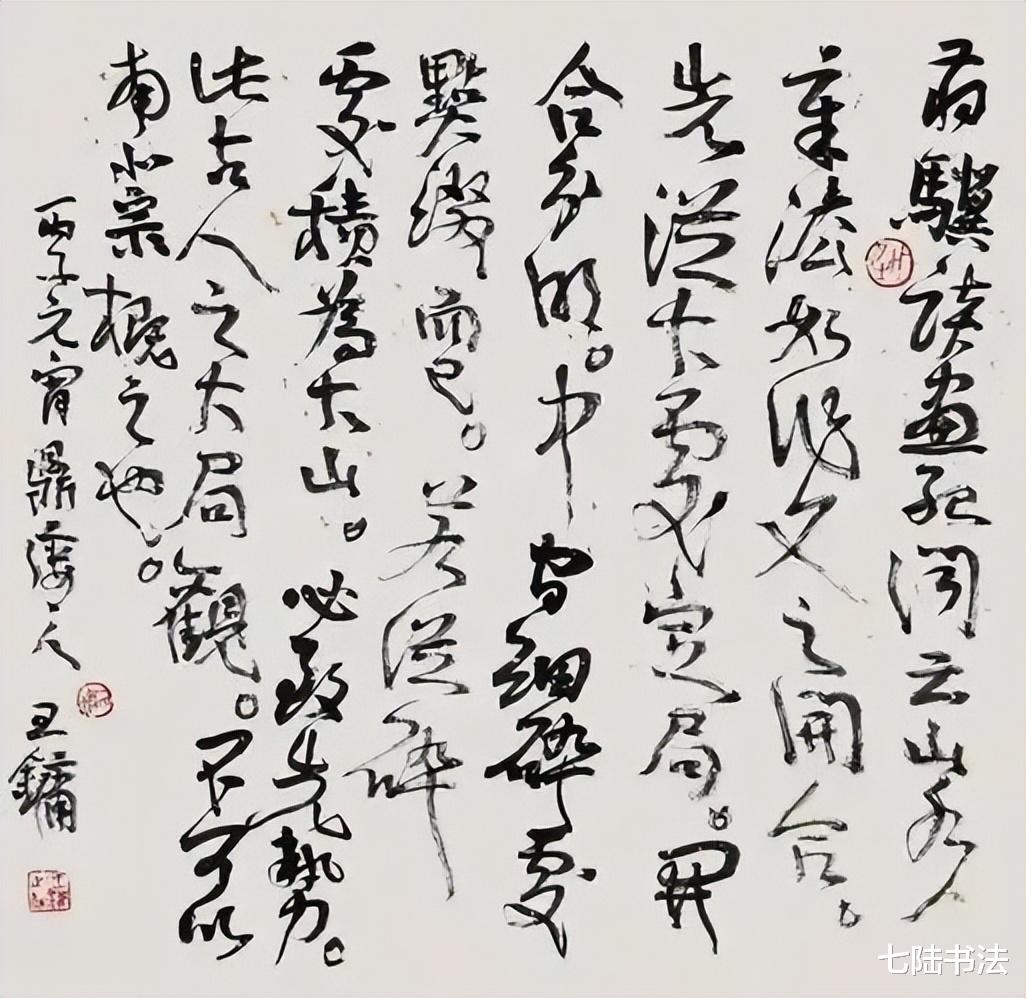

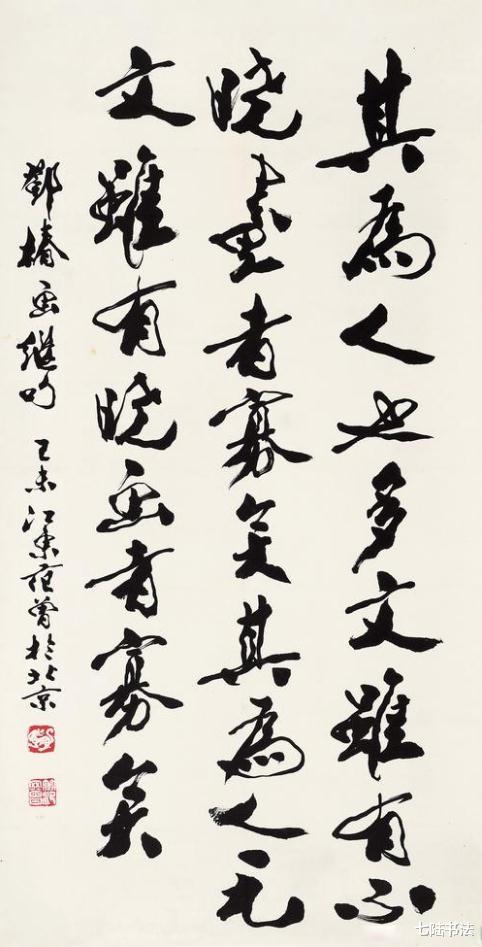

另一位著名书法家石开先生则认为:“看艺术书法作品的好与不好,就看他有多少对比关系,对比关系越多,越丰富的书法作品越耐品味。”

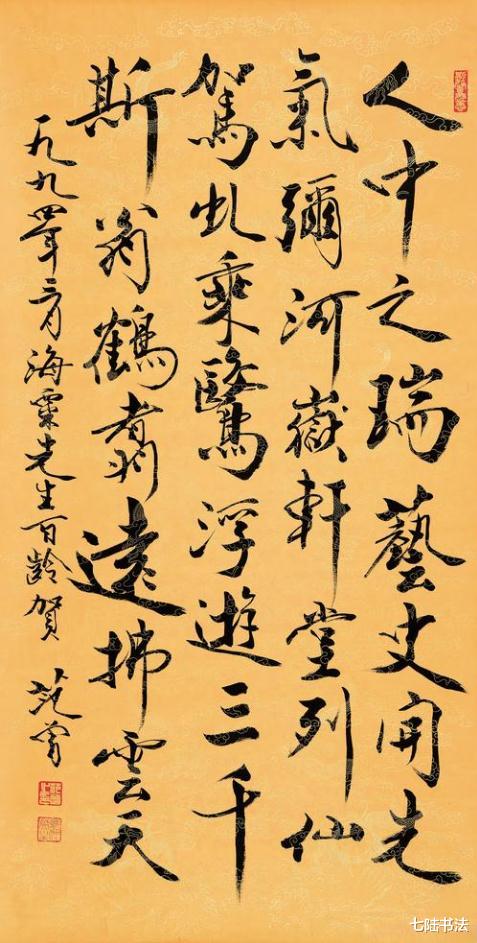

日前著名书画家范曾先生也提到书法的审美问题,他说:“欣赏书法,我告诉诸位一个诀窍,不要听那些评论家讲这个书法好,那个书法好,你的感觉最重要。”

“他给你快乐的感觉没有,给你愉悦没有,甚至再进一步讲,他给了你一种什么样的形而上的一种不可言说的感动,有了这个东西,你就认为这个字是好的。”

范曾先生的观点既没有提到继承也没有涉及发展,更注重个人感受,而这正是当今普遍流行的书法审美方式,你看好的就是好,看不好的就是不好。

这似乎非常符合艺术审美的主观性,艺术创作需要灵感,艺术鉴赏则凭借直觉,心性决定了你与艺术之间的距离。

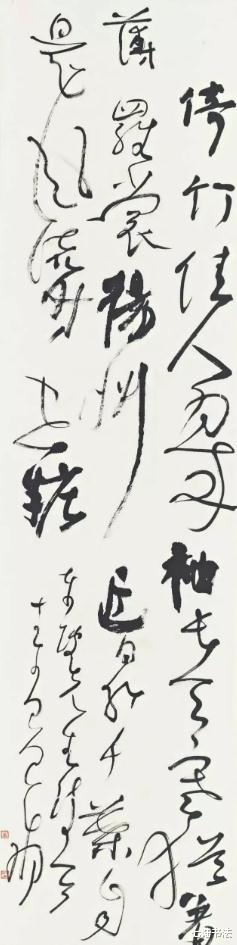

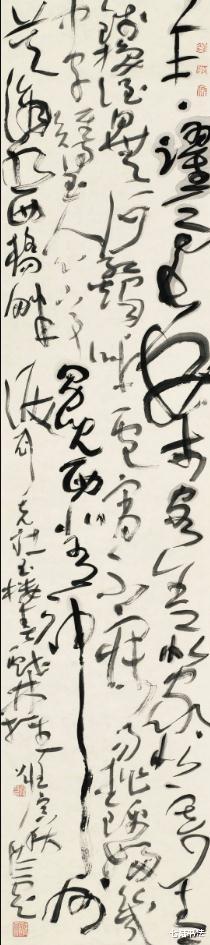

但是在当下这种浮躁的大环境下,还有多少人愿意静下心来慢慢欣赏书法,第一眼感觉不好就没有耐心去细品,因此错过了很多优秀的书法作品。

直觉受到文化、信仰、性格的多重干扰,传统的“祖先崇拜”思想让国人习惯性的尊古贬今,这就严重左右了人们看到今人作品的态度,这也是大多数今人作品不被民众接受的根本原因。

范曾先生宣扬直觉论显然是没有考虑文化基因的决定作用。作为他这样造诣的艺术家已经完全超脱了世俗的束缚,能够以更高、更广、更深的角度看待问题,但是绝大多数民众依旧依赖世俗生存,如果仅凭直觉去欣赏书法,那么当代书坛必然被视为谷底。

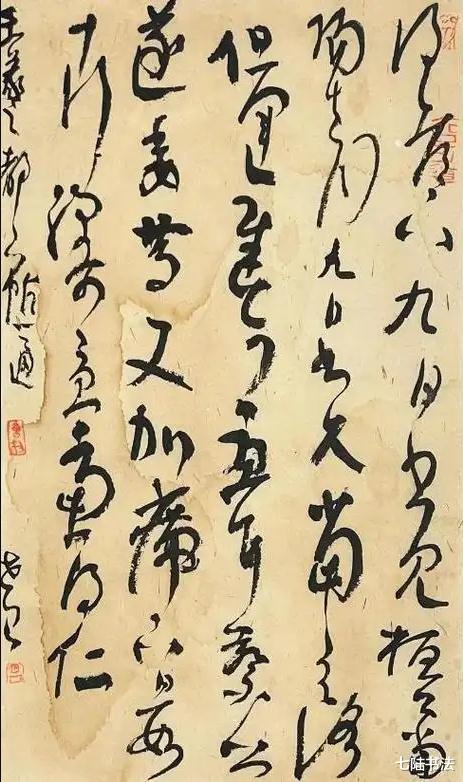

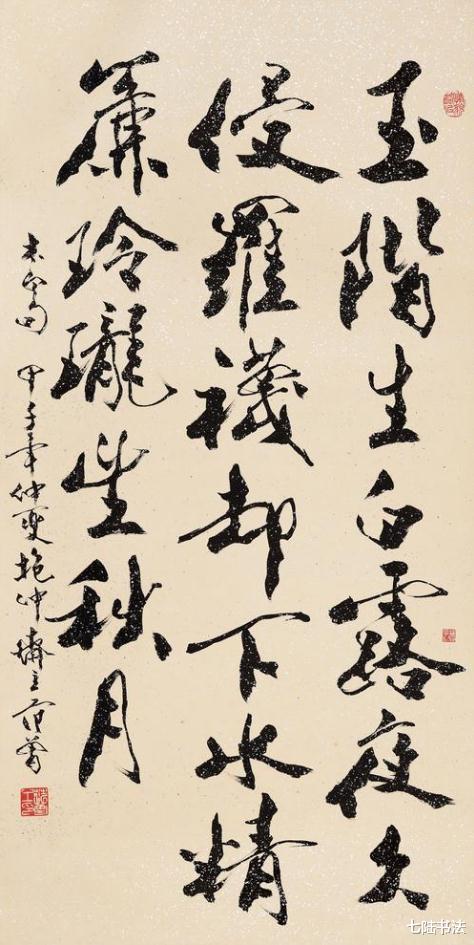

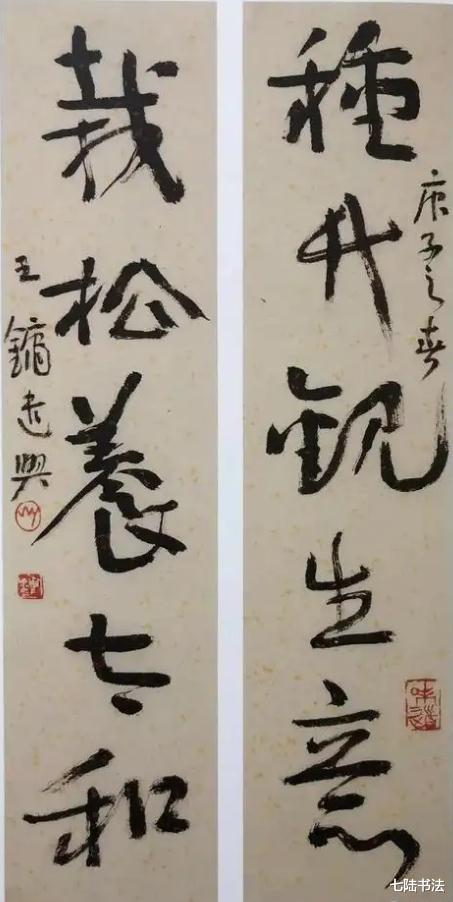

当代书法正经历着历史性的转变,从偏重实用性到纯艺术,中国书协原主席沈鹏先生曾指出:“当代书法正在经历从‘阅读性’向‘观赏性’的转变。”

民众和书法家们都受到这种转变的巨大影响,书法家们更为注重视觉冲击力,民众则坚守着传统实用性审美不肯转变,双方都不顾及对方的感受,创作与审美之间必然拉大了距离。

在这样复杂的背景下,“丑书”争议实质是不同审美体系的碰撞,范曾先生强调的直觉审美,实为突破这种审美壁垒的便捷路径。

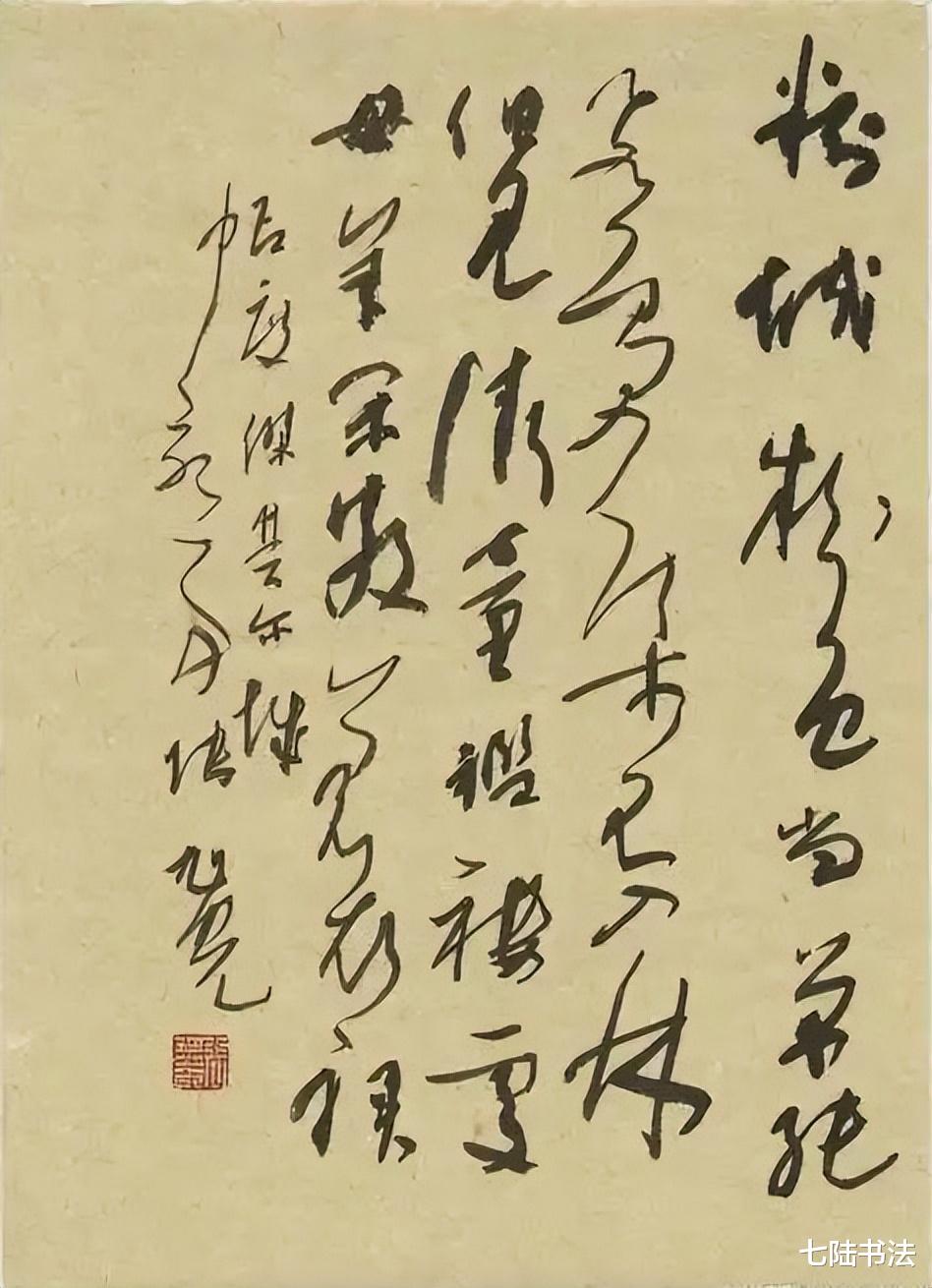

但需要明确的是,这种直觉并非简单的“喜欢与否”,而是经过文化积淀的审美直觉。正如“理解始终是在历史语境中的理解。”中国书法特有的审美直觉,必然要建立在千年文化基因之上。

在专业与大众、传统与现代的裂缝中,真实的艺术感受是最可靠的桥梁。但这种感受需要不断滋养,通过观摩真迹、了解历史、实践体验来丰富其内涵。

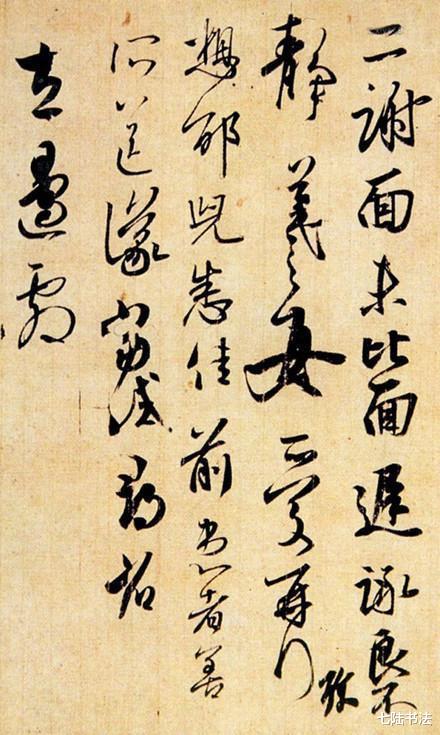

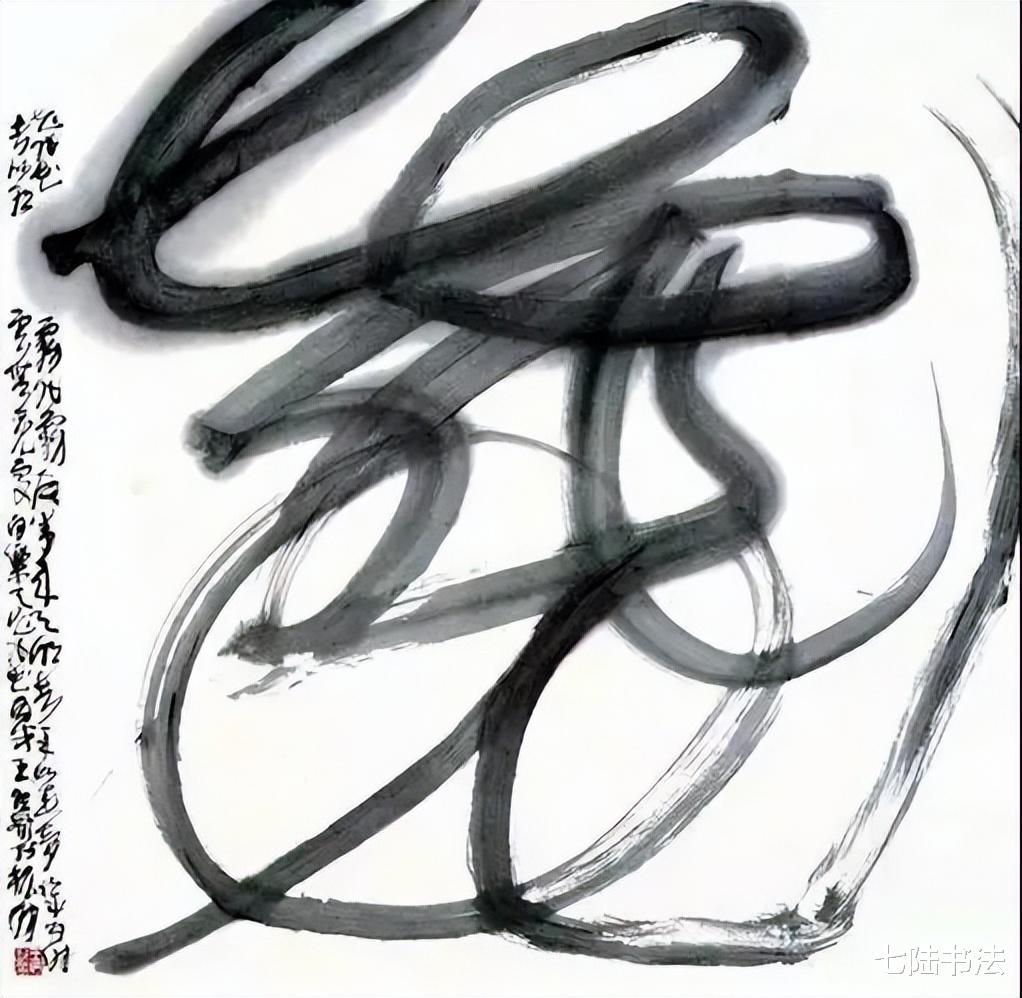

当观众在颜真卿《祭侄稿》的涂改中感受到忠义悲愤,在苏轼《寒食帖》的起伏中体会人生况味,在徐渭狂草中见识生命张力,他们的审美直觉就在与文化传统的对话中获得了升华。

当代书法的健康发展,需要构建一个包容的生态:既要有学院派的严谨研究,也要有实验者的勇敢探索;既要保持传统的精深传承,也要推动审美的广泛普及。

在这个多元图景中,范曾先生倡导的直觉审美不是终点,而是起点——它引导人们从最本真的艺术感动出发,走向更深入的文化理解,最终在笔墨黑白的世界里,遇见中华民族千年不灭的文化精神。

评论列表