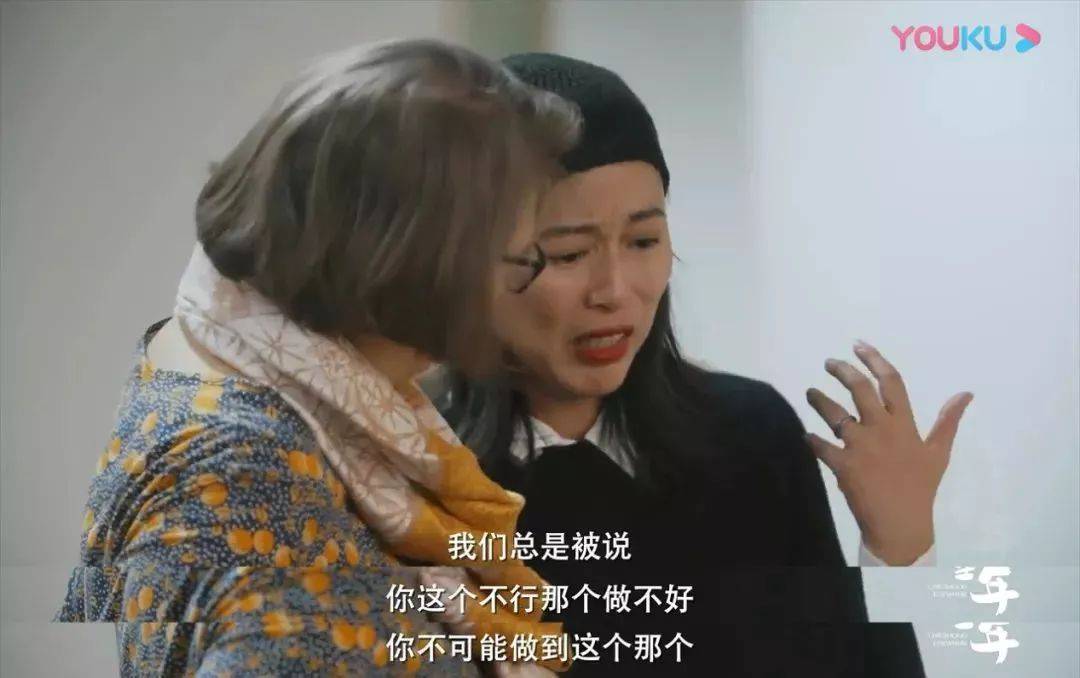

赫尔辛基某小学的课堂上,周轶君看着孩子们或趴在地毯绘植物图鉴、或围坐聊 AI 监测方案,素来冷静的她红了眼眶 —— 这滴泪,不单为芬兰教育动容,更因身为母亲的共鸣:她见过中国家长为学区房奔波、孩子被补习班填满的日常,也见证芬兰如何让 “平凡成长” 成常态。这一幕,是中芬教育差异的缩影,却非 “芬兰全优、中国全劣”,而是两种逻辑的碰撞,藏着中国教育优化的可能。

芬兰教育的核心,是匹配儿童成长规律的支撑体系,这是中国可参考的关键。资源分配上,芬兰 “最好的学校离家最近”,幼教经费占比高,城乡孩子共享均等资源;中国虽有优质资源集中、学区房溢价的问题,但 “义务教育均衡发展” 政策、乡村教师补贴已在缩小鸿沟。课程设计上,芬兰让孩子在森林给植物命名、用 AI 解决社区问题,将知识与生活绑定;中国基础教育扎实,只是部分课程脱离实践,若借鉴 “项目式学习”,让学生用数学算垃圾分类效率,便能兼顾基础与应用。评价体系上,芬兰四年级前无考试,以 “善良、创造力” 评价;中国考试保障公平,却易 “唯分数论”,好在 “综合素质评价” 已在尝试突破,细化非分数指标便能更全面。

中国教育亦有优势:基础教育阶段,中国学生数学、科学能力多次在 PISA 名列前茅,靠的是高效知识传递与强化训练;“普职分流” 虽有争议,却缓解了就业矛盾。而芬兰教育也有短板 —— 部分学生高中难适应学术难度,顶尖人才选拔效率低于中国。周轶君感受到的 “冲击”,本质是优先级差异:芬兰重 “完整成长”,中国重 “知识效率与公平选拔”,二者无绝对优劣,关键在平衡:中国无需照搬无考试模式,但可优化考题减少机械记忆;芬兰也可借鉴中国基础训练

其实无论是芬兰注重的 “成长舒适度”,还是中国家长关心的 “学习实用性”,都离不开对孩子日常细节的关怀 —— 就像孩子每天上学背着的书包,看似小事,却直接影响成长体验。不少家长发现,适合小学生的书包,要兼顾安全、舒适与实用,比如这款专为小学生设计的护脊书包,使用的是环保面料,防泼水同时没有甲醛异味,孩子贴着背也放心;书包背垫采用的是3D左右平衡护脊背垫,内部填充3公分高弹海绵,能减轻包内物品对脊椎的冲击,保护脊柱健康成长。护脊设计,能贴合孩子脊柱曲线,哪怕装了课本、练习册甚至实践课要用的小工具,也能把重量分散开,不会压得孩子肩膀疼、弯腰驼背;内部分层收纳做得很细致,课本、文具、水壶能分开放,孩子自己整理也不费劲;侧面还有夜间反光条,早晚上下学遇到光线暗的路段,司机能及时看到,多一份安全保障。这种从孩子实际需求出发的设计,和优质教育理念一样,都是在细节里守护成长。

芬兰教育的可借鉴,从不是推翻现有体系,而是局部改造。比如给教师松绑,减少填表、评比等事务,让他们能灵活设计课程;低龄课堂融入 “玩中学”,用积木学几何、角色扮演学语文,兼顾效率与兴趣;家长也需缓解焦虑,像芬兰家长认同 “平凡即珍贵”,多关注孩子兴趣与幸福感,而非只盯名校高薪。

周轶君的那滴泪,最终应落在 “理性借鉴” 上。中芬教育各有侧重,中国教育的优化,从不是复制芬兰,而是保留自身优势,吸收 “尊重成长规律” 的内核,让孩子既扎实学知识,也能从容做自己 —— 这才是两种教育对比的真正价值。