1998年五十万大裁军,我军进行了一次大规模的体制编制调整。彼时,陆军系统的调整力度非常之大,裁撤部分野战师的同时,还将部分野战师改编为摩步旅。

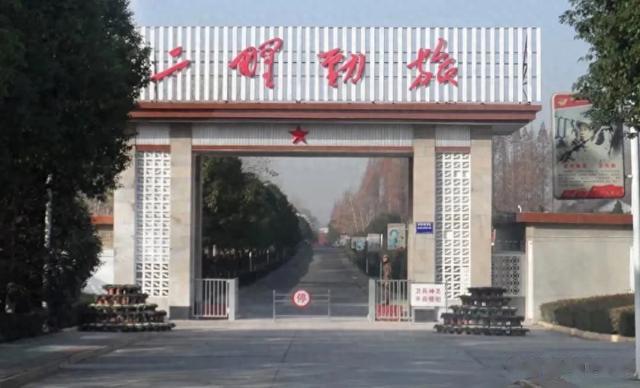

南京军区第12集团军34师(即‘二野劲旅’)就是在这一历史时期执行摩步旅编制。摩步第34旅成军之后,旅部机关驻防安徽滁州,这究竟是怎么一回事?

▲原南京军区第12集团军34师素有“二野劲旅”美誉

在详细展开这一问题之前,本智者很有必要为大家介绍一下摩步第34旅的基本情况。摩步第34旅前身系组建于1945年8月的八路军太行军区第一支队(即‘韦杰支队’),后改称晋冀鲁豫军区第6纵队16旅。

1946年7月,第16旅在第6纵队建制内奉命划归晋冀鲁豫野战军。1949年2月,该旅改称第12军34师(尤太忠、邵子言分任该师首任军政主官),辖第100、第101、第102团。

大家需要注意的是,第100团是一支红军底蕴深厚的老牌主力团(亦为第12军‘三大红军团’之一),团史沿革可追溯至组建于1932年11月的红25军74师221团。

解放战争时期,第34师及其前身部队从转战鲁西南到进军大西南,战斗百余次,纵横大半个中国,毙、伤、俘敌5万余人。

1950年12月,第34师(第102团留守重庆,后调入第36师106团,并改称第102团)赴朝参战,先后参加第五次战役、金城防御战、上甘岭战役、东海岸防御等战役战斗,累计歼敌1.6万余人。

▲第12军34师旧照

1954年4月,第34师随军回国,师部驻防浙江金华。1961年12月,第34师移防江苏淮阴专区(后改称淮阴地区)涟水县。1967年8月,第34师进驻安徽淮南、六安地区。

1976年4月,第34师回防涟水县。此后多年,第34师体制编制再无大的调整。1985年百万大裁军,第34师执行北方乙种步兵师编制,辖第100、第102、第103(原属第35师,即‘襄阳特功团’)团及师炮兵团。

1988年10月,第34师移防滁州。1998年五十万大裁军,第34师执行摩步旅编制,师部驻地未作调整。在本智者看来,摩步第34旅旅部之所以驻防安徽滁州,主要有以下两方面原因:

一、滁州山川形胜极具特色,属于典型的兵家必争之地;

北宋散文大家欧阳修在《醉翁亭记》中,开篇以颇具文学艺术性的口吻写道:“环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。”想必诸君在学生时代,每每读起《醉翁亭记》都要头疼不已。

其实,《醉翁亭记》开篇已经简要说明了滁州极具特色的山川形胜。滁州地处安徽省东部、长江以北,境内地形以丘陵、岗地为主,平原占比相对较小。在军事地理巨著《读史方舆纪要》中,顾祖禹尤为强调滁州是“金陵之门户,江淮之要冲”,属南北水、陆交通要道,在江淮防线的地位很突出。

江淮防线意味着什么?很大程度上可以左右王朝兴衰。顾祖禹还进一步指出,滁州具有“山川环峙,足为险固”的优势,这一点与欧阳修所言“环滁皆山也”何其相似乃尔。如下图所示,我们可直观的感受滁州的地形优势。

▲滁州市及周边3D地势图

正因为滁州极具特色的地形优势,在我国历史上留下了浓墨重彩的一笔,诚为兵家必争之地。以抗日战争时期为例,滁州是全国当时19块根据地之一。再以解放战争时期为例,滁州很大程度上是淮海、渡江战役的物资补给站,为战役的胜利打下了扎实的物质基础。

建国后,滁州在相当长一段时间内,曾经是第60军头等主力师第179师(即‘临汾旅’)的师部机关驻地,这也能从侧面说明滁州的重要性。

二、京沪铁路贯穿滁州全境,对外联系的便捷程度无需多言;

由原因一可知,滁州是南、北水陆交通要道,历来被兵家视为江淮防线上的重要一环。1910年10月,滁州站(后改称滁县站、滁州站、滁州北站)建成通车。由此,滁州成为津浦铁路线上的一个站点,客观上加强了滁州的交通优势。

▲滁州北站旧照

1968年9月,随着南京长江铁路大桥的投入使用,津浦、沪宁铁路贯通运营,京沪铁路横空出世。京沪铁路贯穿滁州全境,令滁州对外联系的便捷程度进一步提升。

京沪铁路上的重要节点城市南京已不必多说,此为华东地区乃至全国的铁路枢纽城市,而滁州自古以来就是南京门户要地。况且,南京还是南京军区的机关驻地所在。

还有一点不能忽略,第12集团军军部徐州位于京沪、陇海铁路交汇处,战略价值不言而喻。摩步第34旅旅部驻防滁州,恰恰处于徐州、南京之间,既能策应军部,又能照顾军区机关,可谓是一举两得、相得益彰。

▲东部战区陆军第72集团军某旅演练旧照

综合来看,摩步第34旅旅部驻防滁州,主要还是考虑到了此地得天独厚的地形优势和交通条件。

2008年3月,摩步第34旅被赋予了一项光荣而又神圣的使命,成为了南京军区模拟蓝军部队。2011年12月,摩步第34旅执行机步旅编制,仍属第12集团军。

2016年2月,摩步第34旅随军改隶东部战区陆军。2017年新一轮军改,摩步第34旅调入东部战区陆军第72集团军,并整编为合成某旅。

—END—