我们可以把古代的敦煌想象成今天的 “国际超级枢纽”或 “文明十字路口”。它的地理位置得天独厚:

向东:通过河西走廊,直通汉唐的长安、洛阳(当时的国际大都市)。

向西:穿过西域,能到达中亚、西亚、印度,甚至远至欧洲。

向北:连接草原丝绸之路。

向南:对接通往青藏高原的唐蕃古道。

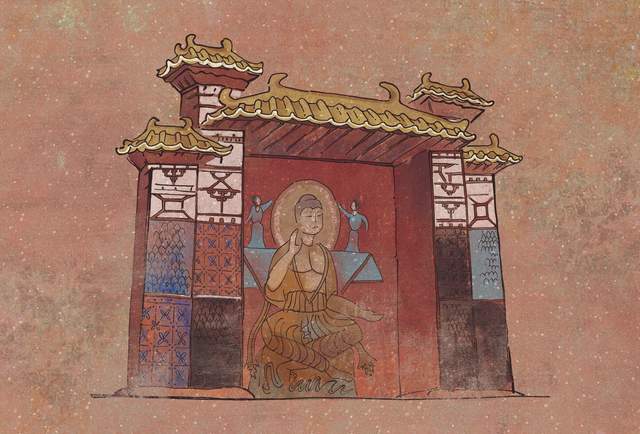

莫高窟9窟三道城门(晚唐)

正是这种四通八达的地位,让敦煌成为了一千多年来,欧亚大陆上不同民族、文明、宗教和商品交汇、碰撞与融合的大舞台。

公元前2世纪,佛教从印度诞生后,便开始沿着丝绸之路向东传播。大约在公元1世纪,最早将佛教带入中国的,正是那些沿着丝路奔波的中亚和西域商人,随后才有印度和西域的僧侣陆续前来。但在汉代,儒家思想是正统,政府不允许汉人出家当和尚。所以佛教作为“外来宗教”,初期影响力非常有限。

汉代灭亡后,中原陷入长期战乱和分裂(即三国两晋南北朝时期)。传统的儒家价值观在乱世中崩塌,人们生活困苦,精神无所依托。而佛教所提倡的 “众生平等”、“慈悲救世”的理念,恰好为饱受苦难的人们提供了巨大的精神安慰和希望。于是,佛教迅速传播开来,甚至被一些北方王朝(如北魏)尊为 “国教”,从上到下,全民信奉。

莫高窟第322窟·主室南壁飞天双飞天

相对于战乱的中原,河西地区(包括敦煌)政局比较稳定,加上大量中原难民和学者的涌入,为佛教的发展提供了绝佳的环境。佛教沿着丝绸之路传播,通常是先进入河西走廊,再传到长安,最后南下江南。因此,敦煌作为第一站,成为了至关重要的 “中转站”和“翻译中心”。许多西域高僧在进入中原前,都会先在敦煌学习汉语、翻译佛经。到了北朝时期,在官方的大力提倡下,敦煌这片土地已经彻底成为佛教繁荣的沃土。

佛教在敦煌站稳脚跟后,兴起了开凿石窟、绘制壁画的风潮,这就是莫高窟的由来。

莫高窟275窟阙形龛(十六国)

据记载,第一个洞窟开凿于前秦建元二年(公元366年),此后历经千年,无数代僧侣、工匠和画师在这里持续创作。石窟艺术(塑像和壁画)的核心目的,就是把深奥的佛经道理,用直观、美丽的方式呈现给老百姓,相当于一套 “视觉版的教科书”。 “飞天”作为佛教中能在天空自由飞舞、为佛贡献歌舞音乐的美好形象,给了画师们极大的创作空间。他们不需要严格的宗教规定,可以尽情发挥想象力。

于是,飞天们以最曼妙的姿态,出现在了石窟的每一个角落:藻井(天花板)四周、人字坡两侧、佛龛的顶部、周围和边框、环绕四壁上端的天空……

她们飞舞在宏伟的经变画、生动的故事画和庄严的说法图中,用飘逸的彩带和优雅的舞姿,将冰冷石壁的佛国世界,变成了一个绚烂辉煌、充满动感与生机的极乐净土。

莫高窟320窟 散花飞天 (盛唐)

总之,飞天之所以能落户敦煌,并绽放出举世无双的光彩,是因为敦煌具备了所有必要条件:枢纽的地理位置、动荡时代的精神需求、稳定的社会土壤、官民一体的信仰支持,以及一代代无名艺术家的创作自由。 她们不仅是佛教的使者,更是丝路上千年文明交融所凝结成的最动人的诗篇。