那张电子证书在社交平台上炸开的时候,没有人注意到台风"博罗依"究竟卷走了多少房屋和农田。所有目光都钉在一个数字上:0.01元。

这是一个拥有二十三万粉丝的博主,给广西百色洪灾捐出的全部。在同一份公示表里,有人捐了十万,有人捐了五百,还有七千多笔从几元到几十元不等的善款,总共汇成一百八十多万的救命钱。而"狠人杨×田"的0.01元,像一颗钉子扎进这场数字慈善的狂欢,扎得所有人都疼了。

"一分钱不是爱,是侮辱。"评论区的愤怒几乎是一边倒。但没有人追问:一个拥有二十三万粉丝的人,为什么会穷到只能捐一分钱?更没有人意识到,这场对"一分钱"的集体审判,撕开的不是某个博主的遮羞布,而是整个社交媒体时代关于"影响力"的最大谎言。

23万粉丝掩盖的真实人生二十三万粉丝,在社交平台的宇宙里,这是一个不尴不尬的数字。

说多不多,够不上头部网红的千万级门槛,拿不到品牌的大额代言,进不了平台的流量扶持池。说少也不少,比普通人发条朋友圈多了几万倍的曝光,每条内容都有几千上万的点击,看起来像是掌握了某种"话语权"。

"狠人杨×田"就卡在这个位置上。从他的账号历史看,发布的内容以励志鸡汤、生活感悟为主,偶尔晒晒健身照,配文大多是"坚持就会成功""不向命运低头"之类的正能量口号。典型的草根博主路数:没有精良的拍摄团队,没有系统的内容策划,靠的是高频更新和与粉丝的情感共鸣,一点点累积起这二十三万关注。

但粉丝数字的繁荣,掩盖不了现实的窘迫。当他在10月10日回应争议时,那句"数十万债务还未还清"像一记耳光,打在所有人的认知上。二十三万粉丝换不来财务自由,励志人设撑不起生活账单,流量与收入之间,隔着一道他跨不过去的鸿沟。

这道鸿沟有多宽?根据行业数据,粉丝量在10-50万区间的中腰部博主,月均收入中位数不超过8000元,头部20%或可月入数万,但底部的60%月收入不足3000元。变现路径单一:要么接广告(但没有稳定需求),要么直播带货(但需要供应链和运营成本),要么靠平台补贴(但中小账号很难拿到)。

更残酷的是,维持这二十三万粉丝本身就是一笔隐形支出。每天更新内容要时间,回复评论要精力,偶尔做个活动要自掏腰包买点小礼品。粉丝看到的是热闹,博主承受的是成本。

当一个人背着数十万债务,还要维持一个"励志博主"的体面人设,这本身就是一出荒诞剧。

一分钱与五十二块一毛三10月6日,当"狠人杨×田"把那张0.01元的捐赠证书截图发到平台上时,他写的文案是:"绵薄之力,希望大家多多关注广西灾情。"

这句话里藏着某种算计:用一个极端的金额制造话题,换取更多人对灾情的关注。从传播逻辑看,这个策略并非全然错误——0.01元确实比默默捐个几十块更容易上热搜,能带来的曝光也确实更大。但他低估了一件事:公众对"慈善表演"的敏感度,远远超过对"慈善金额"的包容度。

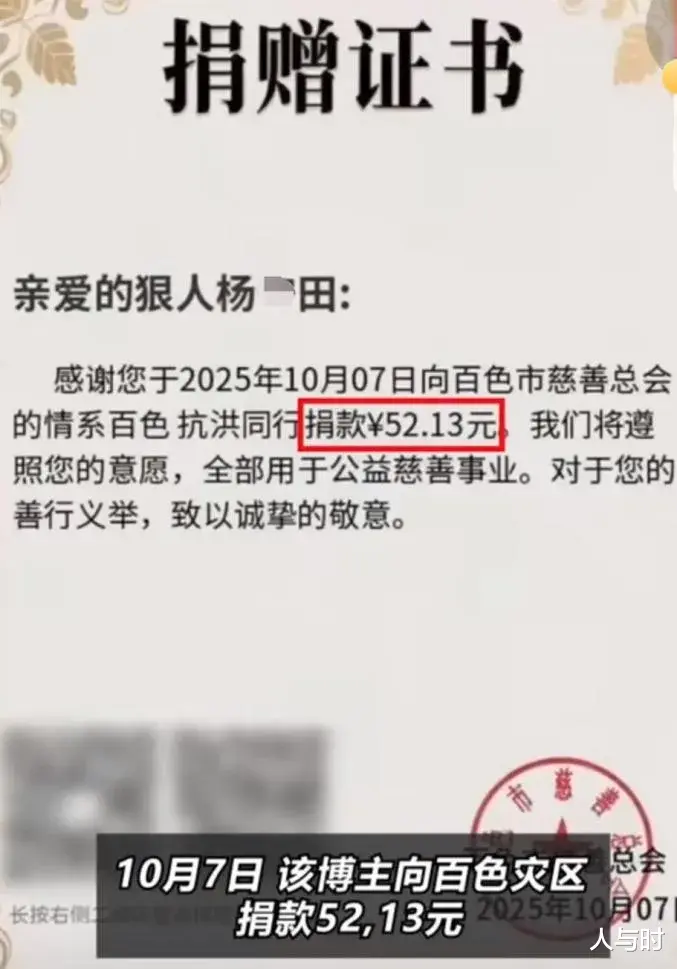

骂声来得比预料中猛烈。"炒作""侮辱灾区""消费灾难"的指控铺天盖地。争议爆发不到24小时,10月7日,第二笔捐款出现了——52.13元。

这个数字耐人寻味。"5-2-1-3",谐音"我爱一生",是网络语境中表达爱意的暗语。很难说这是巧合还是刻意为之,但它确实像一次精心设计的公关补救:既表达了"追加捐款"的诚意,又用网络梗语向年轻粉丝传递"我还是原来那个我"的信号,试图在舆论的夹缝里找到一个不那么难堪的退路。

只是,这笔五十二块的捐款,比第一笔更像证据——证明他其实拿得出钱,也证明第一次的0.01元确实更像一场营销。真诚与公关,在这个数字里纠缠成一团解不开的结。

被放大的"符号暴力"要理解为什么0.01元会引发如此激烈的反应,得先理解它在这场灾难叙事里的"符号意义"。

在那份长达319页的捐赠公示表里,0.01元并非孤例。有好几笔捐款都是这个金额,还有0.10元、0.88元的零散数字。但只有"狠人杨×田"成了众矢之的,因为他主动把这个数字晒了出来,配上证书截图,再加上"希望大家多多关注"的文案——这个组合,让原本或可被视为"量力而行"的行为,瞬间染上了"消费灾难"的强烈嫌疑。

行为经济学里有个概念叫"象征性支付",指的是用极小的金额来完成某种仪式或表态。在日常生活里,这种行为无伤大雅,比如朋友请客你转个0.01元红包表示"我请回去",大家都知道这是玩笑。但当这个场景切换到灾难捐款,性质就变了。

因为灾难赋予了捐款"道德权重"。每一笔善款背后,都对应着一个受灾者的处境:房屋被冲毁,农田被淹没,生计断裂,需要真金白银来救急。在这个语境下,0.01元不再是"聊表心意",而是"我知道你们需要钱,但我只给这么多"——这种对比,构成了一种符号上的暴力。

网友的愤怒,本质上不是因为少了这一分钱灾区就活不下去,而是因为这个数字"冒犯"了某种集体期待:当一个人拥有二十三万粉丝,也就是拥有了远超普通人的社会可见度,公众会自动将这种可见度等同于"影响力",进而等同于"社会责任"。按照这个逻辑,你既然能利用这个平台获得关注,就应该在关键时刻拿出与之匹配的贡献。

但这个逻辑有个致命漏洞:它假设了"粉丝数"等于"经济能力",假设了"影响力"可以直接兑换成"钱"。而现实是,这两者之间根本不成正比。

机构包容与公众怒火的对撞百色市慈善总会的回应很快出来了:"不论捐多少钱都是一份善意,爱心不分大小。"秘书长邓兴凤甚至强调:"一分钱也是在做慈善,也是一份爱心。我们更主张慈善应量力而行,有钱出钱、有力出力。"

这是一种标准的机构管理视角:从慈善法的角度,任何金额的捐赠都应被接纳和记录;从实务操作看,小额捐款虽然金额微小,但累积起来也是资源;更重要的是,官方需要维护一个"包容性"的慈善环境,不能因为金额大小而区别对待捐赠者,否则会打击捐赠热情。

但公众不买账。在评论区,最高赞的一条是:"慈善总会可以包容,我们不行。这不是钱的问题,是态度的问题。"

这句话道出了核心矛盾:机构与公众,对"慈善"的评价标准根本不在同一个维度。机构看的是"程序正义"——只要走了捐款流程,就应被认可;公众看的是"实质正义"——你的动机是什么,你的能力能承受什么,你的表现匹配不匹配你的身份。

这两种标准,在大多数时候可以和平共处,因为大部分捐赠行为都落在一个"合理区间"内:有钱人捐得多,普通人捐得少,大家都能接受。但"狠人杨×田"的0.01元,踩在了这个区间之外——它太小了,小到无法用"量力而行"来解释,又因为他的公开晒图,坐实了"表演"的嫌疑。

更深层的冲突在于:在社交媒体时代,慈善行为已经不再是私人领域的事。当一个人选择公开自己的捐赠,就自动进入了"公共监督"的视野。

监督的标准,不仅仅是"捐了没有",还包括"捐得够不够""动机纯不纯""姿态对不对"。这种全方位的审视,让每一次慈善都变成了一场考试,而0.01元,是最刺眼的不及格答卷。

319页名单切开的道德审判场百色市慈善总会这次公示被称为"分毫必晒",从10万元到0.01元,每一笔都精确到秒地记录在案,公示表长达319页。这种透明度在慈善史上堪称罕见,赢得了一片叫好声:"终于有个不糊弄人的慈善机构了。"

但透明也带来了意想不到的副作用:它把原本隐藏在汇总数字背后的差异,赤裸裸地摆在所有人眼前。当你看到有人捐了10万,有人捐了0.01元,这种对比会自动触发一种"道德排序"的冲动——谁更有爱心,谁更虚伪,一目了然。

这种排序,原本是一种简化世界的认知捷径,但它忽略了一个关键前提:不同捐赠者的经济能力和社会位置根本不可比。一个普通打工人捐100块,可能是一天的工资;一个企业家捐10万,可能只是万分之一的资产。数字本身,无法反映其背后的真实付出与比例。

但在公示表的语境里,这些差异被抹平了。所有人都变成了一个个数字,站在同一条起跑线上接受评判。而"狠人杨×田"的0.01元,在这条起跑线上格外刺眼——不是因为它真的太小,而是因为他的"二十三万粉丝"身份,给这个数字加上了一个放大镜。

透明,原本是为了建立信任,但在这个案例里,它反而制造了一场道德竞赛。每个人都在这份公示表里寻找自己的位置,也在寻找"比自己更不堪"的对象。而那些0.01元的捐赠者,就成了这场竞赛里的垫底者,成了用来确认"我至少比他好"的参照物。

23万粉丝只是一个不给钱的枷锁二十三万粉丝能换来什么?曝光、点赞、评论,还有一种虚幻的"成功感"。但它换不来稳定收入,换不来债务的免除,更换不来当灾难来临时,可以心安理得说"我捐不起"的权利。

这就是社交媒体时代最大的骗局:它让流量看起来像财富,让可见度看起来像能力,让粉丝数看起来像社会责任的筹码。而当现实戳破这层幻觉时,那些被流量包装成"假富人"的中小博主,就成了道德审判的真靶子。

沙龙文人与流量博主,名望与贫穷的古老陷阱这让我想起19世纪欧洲的沙龙文化。那时候,能进入贵族沙龙的作家、艺术家,表面上享有社交圈的荣誉和话语权,但大多数人实际上穷困潦倒,靠着偶尔的资助和微薄的稿费勉强度日。但因为他们出入上流社会,公众会自动假设他们也拥有相应的经济实力,甚至期待他们在慈善活动中慷慨解囊。

这种"可见度与经济能力的错配",在当时就制造了大量的悲剧:一些作家为了维持体面,借债参加慈善晚宴,最后债台高筑;还有人因为拿不出"体面的捐款"而羞愧退出社交圈,从此郁郁而终。

为什么选择这个类比?因为它揭示了一个跨越时代的结构性问题:当一个社会给予某个群体"符号资本"(名望、影响力、话语权),却没有提供相应的"经济资本"(收入、资源、保障)时,这个群体就会陷入一种尴尬的处境——他们必须用并不存在的经济能力,去兑现符号资本所暗示的社会责任。

社交媒体时代的中小博主,就是21世纪的沙龙文人。他们有流量没收益,有曝光没保障,有粉丝没安全感。平台给了他们麦克风,但没给话筒费;给了他们舞台,但没给出场费。而公众,则像19世纪的贵族观众一样,只看到他们站在聚光灯下的体面,看不到灯光之外的窘迫。

唯一不同的是,19世纪的作家可以选择退出沙龙,而今天的博主,一旦拥有了粉丝,就很难彻底"下线"——因为这些粉丝本身,就成了他们唯一的资产,也是唯一可能翻身的希望。这让他们陷入一个死循环:不维持账号就失去所有,维持账号又承受不起相应的社会期待。

平台编织的“责任”与“收益”悖论所有人都在说,"狠人杨×田"不懂得做人,不懂得慈善的分寸。但真正的问题不是他懂不懂,而是整个社交媒体生态,从一开始就建立在一个有毒的假设上:

粉丝数可以兑换成社会责任。

这个假设看起来理所当然:你有影响力,就该承担相应的责任;你能从公众关注中获益,就该在公众需要时回馈。这是一种朴素的公平观念,没什么错。

但错在,它偷换了一个概念——把"影响力"等同于"获益"。

现实是,对于绝大多数中小博主来说,粉丝数只是一个虚荣的数字,它不会自动转化成收入。一个二十三万粉丝的账号,可能月收入三千,也可能欠债几十万,还要每天耗费几小时产出内容维持热度。这些成本,公众看不见,平台也不在乎。

更残酷的是,当这些博主试图变现——接广告、带货、收费——又会被骂"恰烂钱""割韭菜""利用粉丝"。社交媒体创造了一个悖论:它一边要求博主承担"公共人物"的道德责任,一边又不允许他们获得与之匹配的经济回报。

根据《2024中国网络内容创作者生存状况报告》,粉丝量在10-50万的博主中,67%的人月收入低于5000元,42%的人处于"负收益"状态(内容制作成本高于收入)。但在公众认知里,只要有"几十万粉丝",就应该是"成功人士",就该在社会事件中"慷慨解囊"。

这不是某个博主的道德问题,而是社交媒体平台经济模型的结构性缺陷。平台用算法分配可见度,创造了一个"影响力的幻象",让中小博主误以为自己拥有了某种资本。

但平台并没有建立相应的收益保障机制,也没有划定清晰的责任边界。结果就是,这些博主成了悬浮在半空中的群体:享受不到头部网红的收益,也逃不掉"公众人物"的审判。

当流量制造的“囚徒”持续困顿"狠人杨×田"最终删除了那条0.01元的视频。这个动作,像是一次无声的认输,也像是一次体面的退场。但他的退场,解决不了那个更大的问题:

在这个流量至上的时代,我们给了太多人"影响力"的幻觉,却没有教会他们如何承受随之而来的重量。我们用粉丝数定义成功,用捐款额定义道德,用热搜定义价值,却从不追问——这些数字背后,站着的究竟是一个真实的人,还是一个被算法包装出来的符号?

当下一个"狠人杨×田"出现时,我们是继续用0.01元作为靶子,还是终于愿意看见那个更深的裂痕:这个时代,正在制造越来越多"假装富有"的穷人,和"假装自由"的囚徒?

作者手记:当粉丝数定义一切,我们都是输家写完这篇文章,我一直在想一个问题:如果我有二十三万粉丝,但欠债几十万,当灾难来临时,我会怎么做?捐还是不捐?捐多少?公开还是匿名?

说实话,我没有标准答案。但我知道,当一个社会把"粉丝数"当作衡量一切的标尺时,我们都会成为这场游戏的输家——无论我们站在哪一边。