写在前面:亲爱的家长,如果你曾因一句话就引爆家庭大战,如果你在孩子摔门的巨响中心碎又无力,这篇文,是写给你的。请相信,你不孤单。

“妈,求你别说我了!” “我怎么说你了?我还不是为你好!” “你根本不懂!!” “砰——!”

房间里,又只剩下一片死寂,和你在客厅里颤抖的身影。

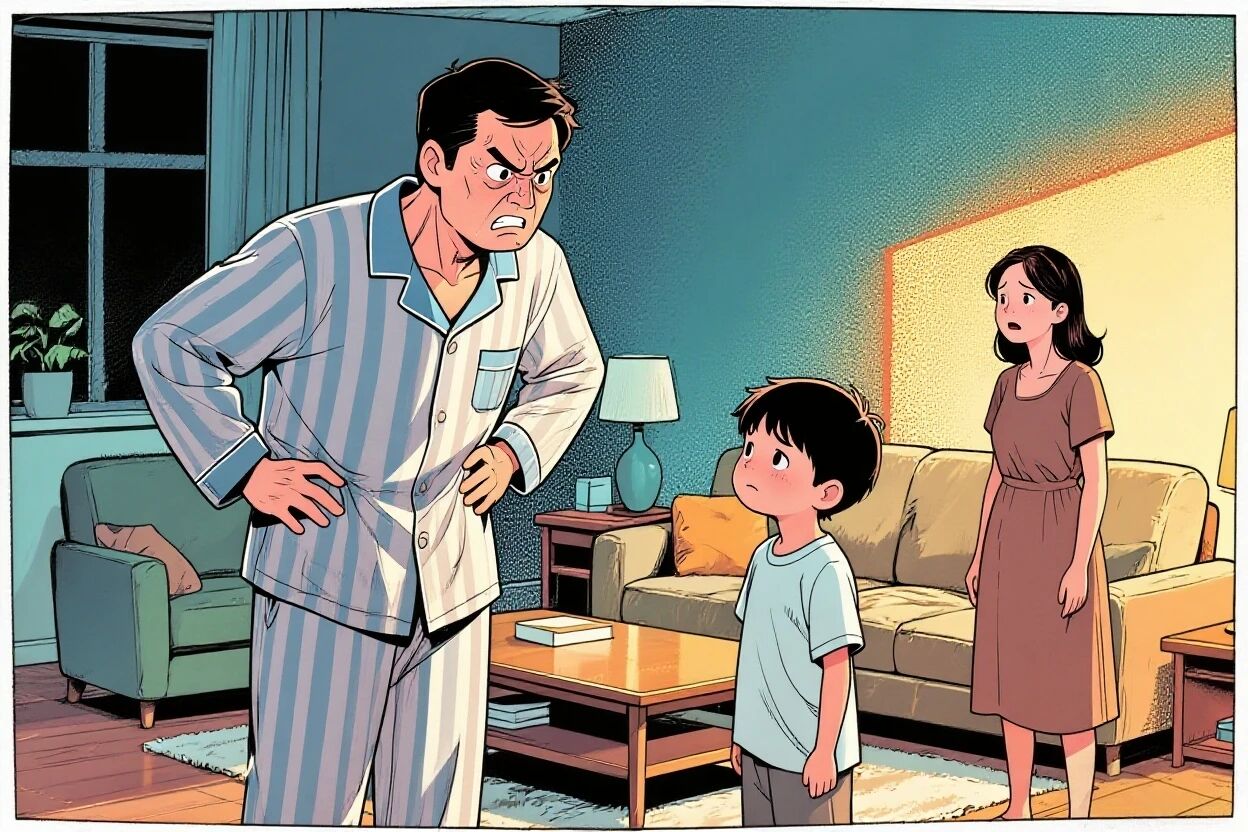

这熟悉的一幕,是不是在你家也反复上演?孩子休学在家,本应是疗愈的开始,为何家却变成了“战场”?

我们渴望靠近,出口的却都是伤害。 我们想要理解,最终却总变成指责。

其实,每一个争吵的家庭背后,都藏着没有被说出的“潜台词”。

01

当我们争吵时,我们到底在吵什么?

你发现了吗?争吵的导火索往往是一件小事:一碗没端出房间的饭碗,一个打到凌晨的游戏,一句“今天感觉怎么样”的寻常问候。

但点燃它的,是早已积压的情绪火药桶:

• 你的潜台词可能是: “我害怕。我怕你从此一蹶不振,怕我作为家长是失败的,怕我们的未来一片灰暗。我的焦虑和恐惧,化成了对你的催促和指责。”

• 孩子的潜台词可能是: “我绝望。我已经用尽全力在对抗内心的风暴,你们却觉得我在躺着。我需要的是一个安全港,而不是另一个需要我去作战的战场。”

看,争吵的表象是愤怒,内核却是深深的恐惧与无助。 我们像两个不会游泳的人,在情绪的深海里,拼命把对方往下按,以为那样自己就能得救。

02

“战争”中,没有赢家:争吵如何偷走孩子的康复能量

我们都知道生气不好,但你可能不知道,持续的家庭争吵,正在偷偷消耗孩子本应用于康复的宝贵心理能量。

1. 激发“战斗或逃跑”反应:争吵让孩子的大脑持续处于应激状态,仿佛面对一头猛兽。他要么用更激烈的情绪“战斗”,要么用冷漠和回避“逃跑”。这和他对抗病魔时需要的安全、放松环境背道而驰。

2. 强化“我是负担”的负罪感:每一次争吵,都可能在他心里刻下一行字:“都是因为我,爸妈才这么痛苦。” 这种沉重的负罪感,会把他推向更深的绝望。

3. 关闭沟通的最后一道门: 当语言总是带来冲突,沉默就成了他唯一的保护壳。他不再愿意向你袒露心扉,因为那意味着可能又是一场新的伤害。

我们说“为你好”,却用争吵的方式,把他推得更远。

03

从“战场”到“港湾”:三个步骤,让争吵不再是唯一的沟通

改变是可能的。它不需要你变成完美的圣人,只需要一些刻意的练习和转变。

当怒火涌上心头,即将开口的瞬间,强迫自己停下来。

◦ 物理隔离:“妈妈现在需要去厨房喝口水冷静一下。”

◦ 自我对话: 在心里问自己:“我此刻的目标是什么?是赢这场争吵,还是帮助我的孩子?”

◦ 一个神奇句式: “我们都需要冷静一下,10分钟后再谈这件事,好吗?” 这给双方都留下了情绪缓冲的空间。

孩子说:“你烦不烦!别管我!” 普通听法: 他在攻击我,排斥我。 翻译听法: 他此刻可能感到巨大的压力、被侵犯,他需要空间,他在用愤怒表达他的痛苦。

尝试这样回应: “听起来你现在需要一点自己的空间,是吗?” 或者 “我好像让你感到压力了,对不起。”

当你回应了他的情绪,而不是反驳他的内容,战争的根基就瞬间动摇了。

这是一个万能公式:当我看到/听到(事实)…… 我感到(感受)…… 因为我需要/看重(需求)…… 你是否愿意(请求)……?

■ 从“你又玩了一天游戏!”(指责) ■ 转变为:“当我看到你从早上到现在一直在屏幕前,我很担心,因为我担心你的身体和眼睛会吃不消。我们是否需要一起规划一下休息和活动的时间?”(事实+感受+需求+请求)

这很难,一开始会非常别扭。但请记住,你是在为孩子示范,如何在不伤害彼此的情况下表达爱和关心。

04

写在最后:家,是讲“情”的地方

亲爱的家长,我们知道,您已经倾尽所有,疲惫不堪。请允许自己有不完美,也允许孩子有反复。

家庭的疗愈力量,不在于永远风平浪静,而在于在风暴过后,我们依然能拥抱彼此,告诉对方:“我还在。”

从今天起,试着把每一次即将到来的争吵,看作一个彼此靠近的信号。它不是麻烦,而是一个机会,一个让我们练习更高级的爱的机会。

当我们停止用争吵的方式去索爱,爱,才会真正在沉默的理解与温柔的坚持中,静静生长。