公元234年秋,五丈原军中大帐,诸葛亮奄奄一息。在他弥留之际做出的最后人事安排,意外引发了一场血腥内斗——前军师魏延与长史杨仪,这两位蜀汉重臣的生死对决,让本就弱小的蜀汉政权雪上加霜。

在《三国演义》的渲染下,魏延被塑造成天生反骨的好佞,杨仪则成了心胸狭隘的小人。然而翻开陈寿的《三国志》,我们会发现一个更接近历史真相的故事:这场内斗没有绝对的善与恶,只有两个性格缺陷明显的能臣,在权力真空中上演的一场悲剧。

据《三国志·诸葛亮传》记载,诸葛亮在临终前召集杨仪、费祎、姜维等人,安排身后事宜。他明确指示"令延断后,姜维次之;若延或不从命,军便自发"。这个安排看似稳妥,实则暗藏风险。

最关键的是,诸葛亮没有直接召见当时军职最高的魏延参与决策。这让一直以诸葛亮继承人自居的魏延感到被排除在权力核心之外。按照《魏延传》的说法,魏延"常谓亮为怯,叹恨己才用之不尽",本就对诸葛亮的用兵策略有所不满。

更致命的是,诸葛亮让与魏延素来不和的杨仪主持撤军事宜。这一决定直接激化了两人本就紧张的矛盾,为后来的火并埋下了伏笔。

魏延确实是蜀汉难得的将才。他从部曲小兵一路升迁至前军师、征西大将军,靠的是实实在在的战功。刘备在世时对他极为赏识,破格提拔他为汉中太守,"一军尽惊"。

然而魏延性格上的缺陷也十分明显。《三国志》评价他"性矜高,当时皆避下之"。除了诸葛亮,他几乎不把任何人放在眼里。尤其与杨仪的关系,已经到了"水火不容"的地步。

诸葛亮死后,魏延说出一句致命的话:"丞相虽亡,吾自见在。府亲官属便可将丧还葬,吾自当率诸军击贼,云何以一人死废天下之事邪!"这番话虽然展现了他的军事抱负,但在政治上却极其幼稚。

更糟糕的是,他错误判断了形势。当杨仪率军南归时,他竟抢先行军,烧毁栈道,上表刘禅称杨仪造反。这一系列过激举动,让他彻底失去了朝廷的信任。

杨仪同样是个能力出众的官员。《三国志》称他"规画分部,筹度粮谷,不稽思虑,斯须便了"。诸葛亮北伐期间,军务调度、粮草筹措主要依靠杨仪打理。

然而他与魏延的长期斗争中,始终处于下风。虽然诸葛亮"深惜仪之才干,凭魏延之骁勇,常恨二人之不平,不忍有所偏废",但在实际待遇上,魏延的军职始终高于杨仪。

这种长期的压抑,在诸葛亮死后终于爆发。当魏延阻挠大军南归时,杨仪得到了王平、马岱等将领的支持。王平在阵前一句"公亡,身尚未寒,汝辈何敢乃尔",直接导致魏延部众溃散。

除掉魏延后,杨仪自以为功高,理应接替诸葛亮执掌朝政。然而刘禅和蒋琬等人选择了更持重的蒋琬。这个打击让杨仪心理彻底失衡,最终因口出怨言被废为庶人,自杀身亡。

魏延与杨仪的悲剧,某种程度上暴露了蜀汉政权的深层次矛盾。

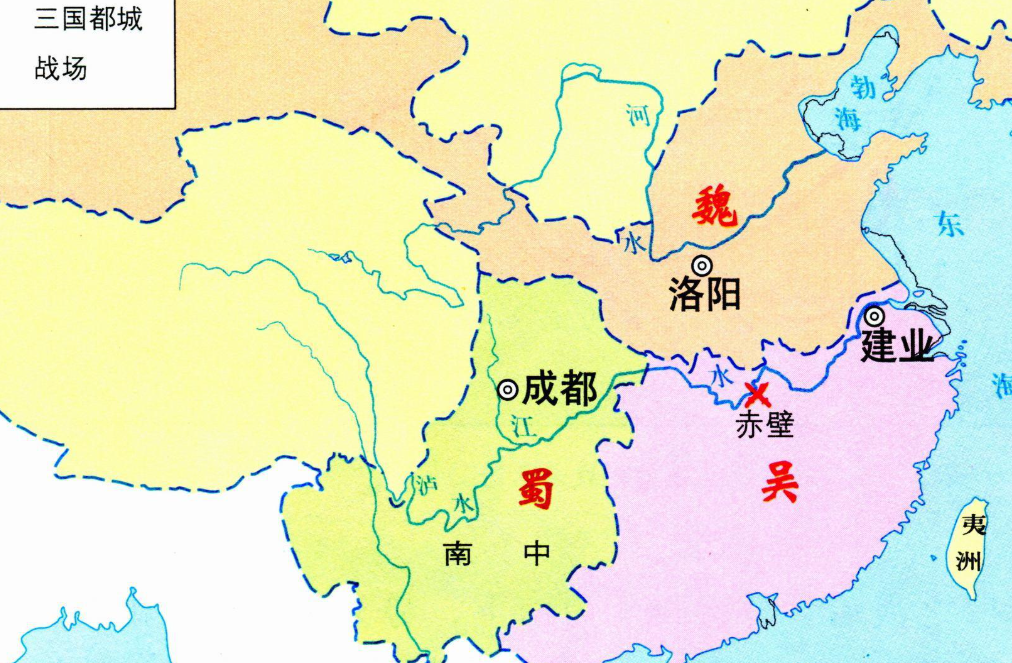

作为外来势力的荆州集团与东州集团、益州本土势力之间的明争暗斗,始终困扰着蜀汉政权。魏延代表的是刘备入川时的元从势力,杨仪则属于后来投靠的荆州士人。两人的矛盾,也是这种权力结构的外在表现。

此外,诸葛亮事必躬亲的执政风格,也导致他死后出现权力真空。他没有培养出合适的接班人,也没有建立有效的权力制衡机制。当这个强人突然离世,长期被压抑的矛盾就会集中爆发。

魏延与杨仪的故事,是一个关于权力、性格与命运的古老寓言。两个才华出众的能臣,本应携手辅佐幼主,却因性格缺陷和权力欲望双双殒命。

这段历史给我们的启示是:在权力面前,个人的才华与功劳都不足以保全自身。唯有懂得审时度势、与人相善,才能在复杂的政治环境中生存发展。

当我们今天回望这段历史时,不应简单地评判谁对谁错。魏延不是天生的叛将,杨仪也不是卑鄙的小人。他们都是特定历史条件下的悲剧人物,他们的遭遇,至今仍在提醒我们权力与人性的复杂关系。