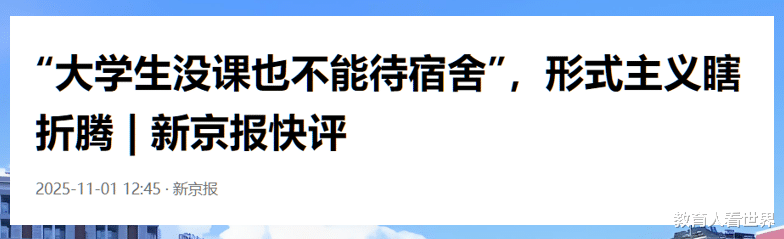

11月1日,广西某职院“无课禁止滞留宿舍”规定引发热议,新京报迅速刊发评论,斥其“形式主义瞎折腾”,掀起舆论风暴。这场争议背后,实则是媒体精英与教育现实的认知鸿沟:当评论员坐在空调房里挥斥方遒时,是否真正触摸过职院大学生的生存土壤?

对普通高校大学生而言,宿舍绝非“休憩港湾”,而是“沉沦泥潭”。网友实拍揭示残酷真相:多数学生滞留宿舍时,或躺床刷手机、或桌前打游戏、甚至翘课不知就餐,正如网友直言:“呆宿舍就是虚度光阴,远不如参加社团、运动、兼职或图书馆阅读。”这种集体性“时间浪费”现象,在职业教育语境下更为凸显——当“学生自主权”被包装成精致话术时,实则掩盖了媒体对教育现实的彻底无知。

新京报的批判看似逻辑自洽,实则陷入“既要又要”的形式主义陷阱:既要求学校放任自由,又要求为每个选择兜底;既批判管理“不人性化”,又反对必要的引导约束。这种将教育简化为“乐高积木”的批评美学,本质上是脱离职业教育特殊性的空谈——那些被诟病为“形式主义”的管理措施,恰恰是帮助职院学生挣脱原生环境桎梏的“第一根绳索”。

更讽刺的是,当评论员高谈“学生主体性”时,却选择性忽视了一个普遍现实:大量大学生在自主支配时间内,优先选择游戏、短视频等“无效社交”,而非自我提升。这恰如“让从未掌勺者做满汉全席”——理想丰满,现实却可能“炸厨房”。而媒体自身也陷入另一种形式主义:用标准化进步话术解构管理尝试,用前沿教育理论消解成长阵痛,最终将“把选择权还给学生”的呼吁异化为空洞口号。

教育从不是“温室培育”,而是“战场淬炼”。那些看似“不近人情”的宿舍管理规定,恰如军训时挺拔的军姿——当时觉得痛苦荒诞,多年后却成为应对人生风雨的“精神铠甲”。职院校长们深知:大学应是“纪律成长营”而非“无限包容的疗养院”。毕竟,媒体批判制度永远比呼吁自律更安全,保护“弱者”永远比要求进步更道义正确,但教育真正的使命,是帮助学生“长出对抗不适的翅膀”,哪怕过程注定要“淋几场雨,挨几声骂”。

当媒体在网上搭建教育乌托邦时,真正的教育者正站在更残酷的“战场”。他们比任何评论员都更懂:如何培养能适应现实社会的大学生——不是通过空泛的“自主权”说教,而是通过必要的纪律约束与成长阵痛,让年轻人在对抗人性弱点的持久战中,真正学会“飞翔”。

(图源网络,侵联删)

评论列表