竞技体育的赛道,正在演变为资源与机会的博弈。当浙江队揽获半数以上金牌时,我们看到的不仅是成绩的差距,更是体育资源分配的深层规律。

第四十一届全运会游泳项目收官,浙江队以22枚金牌的恐怖战绩独占半壁江山,53%的夺金率将“强者愈强”的竞技法则演绎到极致。湖北队1金、上海队5金的成绩单,映衬出泳池里省队版图的断层式分化。

这种垄断格局并非偶然。近三届全运会中,浙江队始终保持着15枚以上的金牌收割效率,而更多省份甚至难以触及决赛门槛。

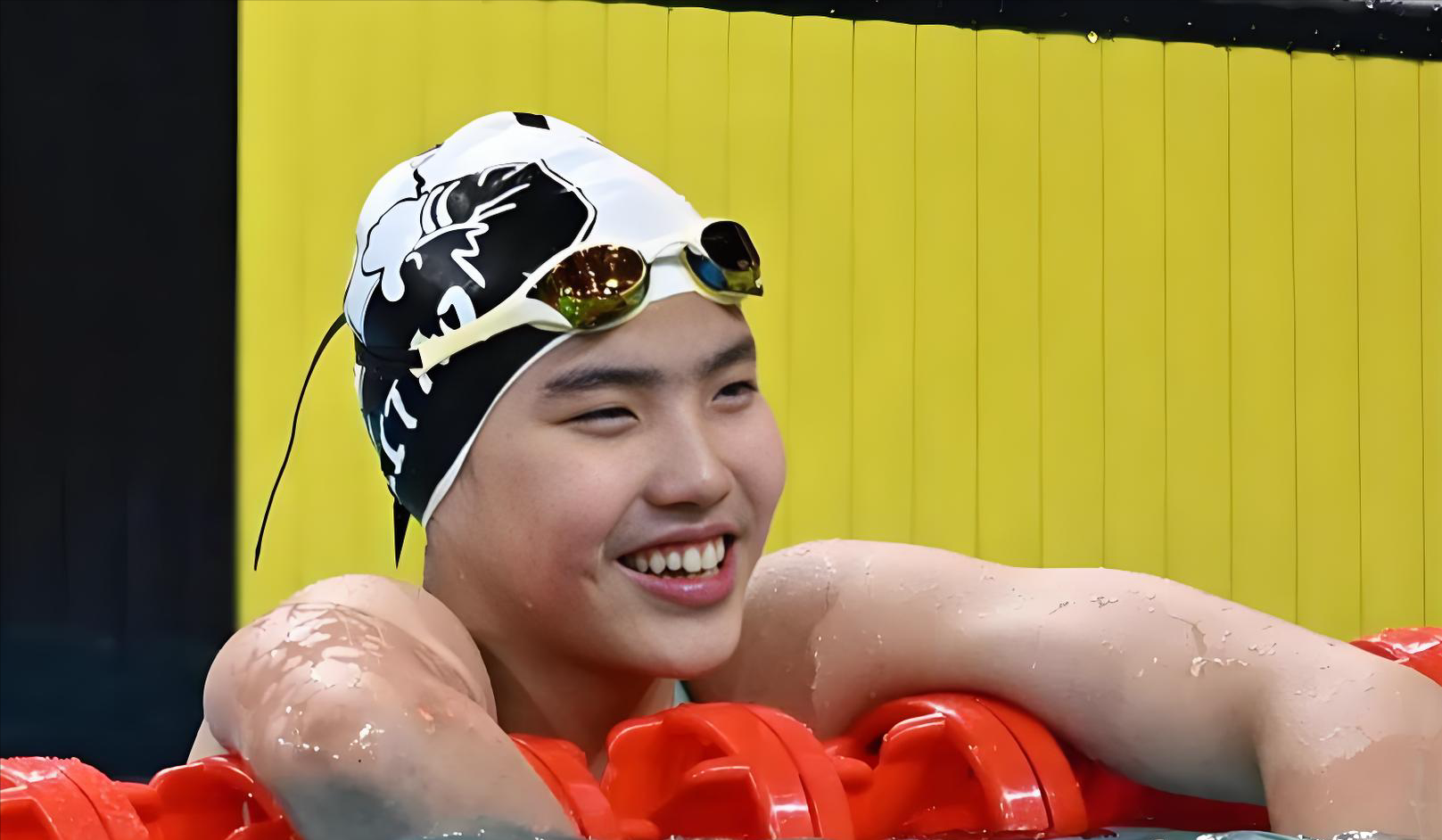

金字塔顶的垄断,浙江队的系统化优势是如何炼成的?浙江队的成功构筑在系统化运作之上。他们拥有如精密齿轮般衔接的人才梯队:汪顺、徐嘉余等奥运冠军领衔,叶诗文等中生代承压,年轻小将随时补位。

这支平均年龄仅23岁的队伍,在混合泳、仰泳、自由泳等项目上实现老中青三代无缝衔接。

教练团队是这条“金牌流水线”的隐藏引擎。朱志根教练麾下运动员累计斩获36枚全运金牌的纪录至今无人能破,其“高强度+科学恢复”的训练哲学已成为浙江游泳的核心竞争力。

更彰显浙江统治力的是其接力表现——他们包揽8枚接力金牌的背后,是运动员放弃个人项目保接力的团队抉择。当其他省队还在为凑齐接力阵容发愁时,浙江队甚至能派出两套阵容包揽金银牌。

马太效应的形成,资源聚集的必然结果“马太效应”这一概念描述的是社会心理学中“强者愈强、弱者愈弱”的现象。在竞技体育领域,这一规律表现得尤为明显。

全运会金牌分布的马太效应与各省市的综合实力密切相关。经济发达地区在体育投入、人才培养和训练条件上具有先天优势,加之竞技体育文化底蕴深厚,容易形成良性循环。

区域竞技文化软实力的格局相对稳定也是重要因素。竞技体育发展较好的区域,其浓郁的竞技体育文化自然形成,社会崇尚竞技之风日盛。

这种资源聚集现象不仅体现在资金投入上,更体现在人才聚集上。浙江游泳队此次派出75名运动员参赛,为历届全运会之最,其中18岁以下选手多达49人,最小的仅13岁。这种青年人才的规模优势,为持续领先奠定了坚实基础。

第二梯队的生存法则,差异化竞争的破局尝试面对浙江队的垄断地位,第二梯队省份不得不采取差异化竞争策略。

上海队押注明星战术,覃海洋独揽3金复制汪顺模式,唐钱婷2金1银撑起女队门面。但这种“巨星驱动”模式在接力项目显露疲态——上海队接力奖牌数仅为浙江的1/4。

山东队的专项突破走得更极致。16岁小将张展硕专注200混、400混两个项目狂揽2金,与河北李冰洁专攻中长距离的自由泳战略异曲同工。这种“把尖刀磨到极致”的路线,在金牌总量劣势下保证了夺金效率。

湖北队则面临“伤病困局”:闫子贝带腰伤作战,孙佳俊肩伤未愈仍拼下2银1铜。但杨佩琪等新秀的崛起,让“以老带新”策略保留了一线希望。

金钱与金牌的循环,体育资源的“贫富差距”马太效应在竞技体育中是一把双刃剑。从积极层面看,它产生的“荣誉追加”现象,对落后地区有巨大吸引力,促使他们为获得荣誉而奋斗。

然而,消极方面更为明显:利益格局一旦形成就难以打破,导致落后者很难超越领先者,形成“一步差,步步差”的恶性循环。

与我国体育长期存在的“只注重宝塔尖”的问题一脉相承,各地体育局往往面临巨大的金牌压力。有分析指出,“每次全运会将很大程度决定着各地体育局的政绩,那压力可以说是深入骨髓的!”

这种压力导致资源进一步向有望夺金的项目和运动员倾斜,使得一些基础薄弱地区的体育发展更加困难。有统计表明,我国青少年体质20年持续下降,这与我们在精英体育与大众体育之间的失衡形成鲜明对比。

未来格局的预判,马太效应会否被打破?2028洛杉矶奥运新增6个50米小项的消息,正在重塑各省备战逻辑。浙江队在短距离的传统优势可能进一步放大——其冠军赛22金中有9金来自50米、100米项目。

面对这一变局,各省队需要重新评估爆发力与耐力训练的资源配置,如同当年适应混合泳入奥时的战略调整。

更深层次的突破需要从体制层面入手。一方面,合理利用“马太效应”的规律,在选材方面强化优势项目的同时补充自身劣势项目,增强区域间竞技体育的交流。

更重要的是,应当在精英体育与大众体育之间找到平衡点。日本在1964年东京奥运会后悄然调整体育战略,大众体育蓬勃兴起,体育人口大大增加。这种转变虽然短期内影响了金牌数量,但长远看有利于国民健康和国家体育生态的健康发展。

真正的变革可能来自更深层次:当浙江体育局“冠军模型”的科研投入、河北队为李冰洁配备的专属康复团队成为标配,竞争已从泳池中的训练量,延伸至科研创新、青训体系、资源配置的全方位比拼。

未来竞争将下沉到12岁选材的骨龄预测、复合型教练团队的跨国配置——就像冠军赛34人达标的湖北队,其青少年储备已较四年前暴涨125%,这场暗战才刚刚开始。

这场博弈的结局,将决定中国游泳的未来格局——是继续强者恒强的垄断,还是迎来百花齐放的新时代。

评论列表