1977年,专家建议拆除毛主席纪念堂雕像,士兵:你们谁敢动一下?

1977年初春的一天,毛主席纪念堂内气氛格外紧张。一群专家正在讨论纪念堂内的毛主席雕像问题,他们认为这尊汉白玉雕像的姿态与整体环境不够协调。就在专家们准备提出具体修改建议时,一名年轻的警卫战士突然站了出来,声音洪亮地说:"你们谁敢动一下?"这位战士的话,瞬间让现场陷入了沉默。

这件事很快传遍了整个纪念堂工作系统。为什么这位普通的警卫战士会有如此激烈的反应?专家们提出的建议到底合不合理?最终这个问题又是如何解决的?让我们回到1977年,重新审视这段鲜为人知的历史。

一、纪念堂建设始末

1976年9月9日,当毛主席逝世的消息传遍神州大地时,整个国家陷入了巨大的悲痛之中。在北京,十里长街上,人们自发地涌向天安门广场。从上午到深夜,哀悼的人群络绎不绝。全国各地的群众纷纷给中央写信,希望能够修建一座纪念堂,让后人永远缅怀这位伟大的领袖。

在这样的背景下,中央决定在天安门广场上建造毛主席纪念堂。1976年11月开始,建设工程正式启动。工程总指挥由原中南海工程局局长韩福裕担任。为了确保纪念堂能在一年内完工,全国各地的建筑工人、工程师纷纷赶赴北京参与建设。

纪念堂的选址定在了天安门广场的正南端。这个位置不仅庄严肃穆,而且与人民英雄纪念碑、天安门城楼遥相呼应,形成了一条完美的中轴线。纪念堂的设计融合了中国传统建筑风格与现代建筑工艺,整体高度为33.6米,建筑面积达2.2万平方米。

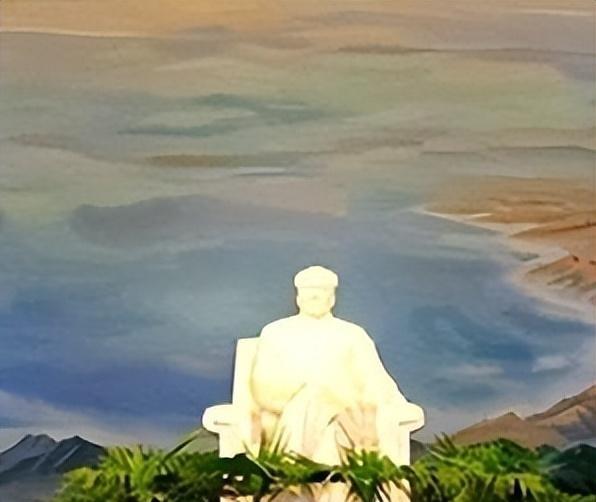

在纪念堂内部的装饰中,最引人注目的就是那尊3.45米高的汉白玉雕像。这尊雕像的原材料来自北京房山区的汉白玉矿区。为了选取最好的材料,工人们在寒冬腊月里开采了整整两个月,从数百块玉料中精选出了最优质的几块。

雕像的创作过程同样充满艰辛。主创团队由中央工艺美术学院的著名雕塑家刘开渠领衔,联合了全国多位顶尖雕塑家参与其中。他们反复研究毛主席生前的照片和影像资料,多次修改设计方案。最终,他们选择了一个让毛主席显得既庄重又亲切的坐姿。

在雕刻过程中,艺术家们采用了精湛的传统工艺。他们先用泥塑制作1:1的原型,再用石膏翻制成模型,最后才开始汉白玉的实际雕刻工作。整个过程持续了将近三个月,期间有超过一百名技艺精湛的工匠参与其中,每一个细节都力求完美。

雕像背后的锦绣山河图同样令人叹为观止。这幅长达15米的浮雕由著名画家郭味蕖设计,展现了祖国的壮丽山河。浮雕采用了独特的透视手法,将远近景物巧妙结合,使人仿佛置身于广阔的江山胜景之中。

工程进行到最后阶段时,为了确保安装质量,建设团队特地从全国各地请来了起重安装专家。他们利用特制的起重设备,小心翼翼地将这尊重达数吨的雕像安放到位。整个安装过程耗时三天,所有人都屏住呼吸,生怕出现任何闪失。

二、警卫战士刘长松的故事

在毛主席纪念堂的警卫队伍中,刘长松是一名普通的战士。1952年出生在陕西省延安市延川县一个贫农家庭,他从小就听父辈们讲述革命年代的故事。1970年,18岁的刘长松参军入伍,被分配到北京警卫部队。

刘长松的家乡延川县是著名的革命老区。上世纪30年代末,毛主席曾在这里生活工作过一段时间。当地群众至今仍然保存着许多与毛主席相关的故事。刘长松的爷爷就曾参加过当地的土地改革运动,亲眼见证了贫苦农民翻身做主人的历史时刻。

1971年至1975年间,刘长松在部队期间表现突出,多次被评为优秀士兵。他积极参加部队组织的延安精神学习活动,经常带领战友们重走革命道路,访问老区群众。在一次回乡探亲时,他专门走访了几位老红军,详细记录下他们与毛主席相处的点点滴滴。

1976年,刘长松被选调到中南海警卫队。9月9日那天,他正好在天安门广场执勤,亲眼目睹了无数群众自发前来悼念毛主席的场景。当时,有不少老人带着孩子,跪在广场上痛哭。这些画面深深印刻在他的脑海中。

毛主席纪念堂开工后,刘长松主动请缨参加警卫工作。在建设期间,他每天都要在工地上巡逻十几个小时。天气寒冷时,他经常把自己的军大衣借给施工的工人们。施工队的同志都说,这个年轻战士虽然话不多,但做事特别认真负责。

1977年初,纪念堂即将竣工。刘长松被安排在大厅内执勤。每天清晨5点,他都是第一个到岗的警卫。负责纪念堂警卫工作的首长曾说,刘长松站岗时的姿势,是全队最标准的。

那天早上,一群专家来到纪念堂考察。刘长松像往常一样,站在大厅的一角执勤。当他听到专家们讨论要更换雕像时,立刻上前一步,说出了那句震惊全场的话。这个举动,让在场的所有人都意识到,这尊雕像不仅仅是一件艺术品,更承载着千千万万人民的感情。

后来有人问起刘长松当时为什么会有如此强烈的反应,他说,那一刻想起了家乡的父老乡亲,想起了那些为建设纪念堂日夜奋战的工人们。从延安到北京,从老区到天安门,这尊雕像凝聚着太多人的心血和情感。

作为一名普通的警卫战士,刘长松的言行代表了基层官兵的心声。在他们眼中,纪念堂的每一块砖、每一寸土都是神圣的。这种发自内心的朴素情感,正是人民子弟兵的真实写照。

三、专家组的建议与争议

1977年2月,由中央文化部牵头组织的专家考察组来到毛主席纪念堂。这个考察组由多位著名的建筑师、雕塑家和美术理论家组成,其中包括了几位在苏联留过学的专家。他们此行的主要任务是对纪念堂的整体艺术效果进行评估。

专家组在纪念堂内仔细察看了近两个小时。当他们来到中央大厅时,对那尊汉白玉雕像提出了一些专业性的质疑。首先,他们认为雕像的体量与大厅空间的比例关系需要调整。其次,雕像的造型语言与社会主义现实主义的艺术表现手法存在一定差距。

一位姓李的专家指出,按照传统的纪念性建筑设计原则,大型室内雕像的高度通常应该是空间高度的四分之一到三分之一。而现在的雕像高度略显不足,可能会影响整体的庄重感。另一位专家则提到,雕像的坐姿太过写实,没有充分体现领袖的气势。

在随后召开的专题研讨会上,专家们进一步阐述了他们的观点。一位曾在列宁格勒美术学院进修的雕塑家建议,可以参考苏联的一些成功经验,将雕像改为站姿,并适当增加高度。还有专家提出,应该在雕像的背景处增加更多具有象征意义的图案元素。

这些建议立即引发了激烈的讨论。参与雕像创作的本土艺术家们认为,中国的艺术传统有其独特的美学标准。他们强调,现有的雕像设计充分考虑了中国人的审美习惯和情感需求。雕像采用坐姿,正是为了表现领袖亲民的形象;选择写实的手法,也是为了让群众能够产生亲切感。

争论最激烈的是关于艺术表现手法的问题。持反对意见的专家认为,社会主义现实主义要求艺术作品具有更强的理想化和英雄化特征。而支持现有设计的人则指出,中国的革命领袖形象应该有自己的表现方式,不能简单套用其他国家的模式。

就在双方争论不休的时候,刘长松那句"谁敢动一下"的话,让整个讨论戛然而止。这个突发事件迫使专家组不得不重新思考他们的建议。一位年长的专家说,艺术评价固然重要,但人民群众的情感也不容忽视。

专家组在随后提交的报告中,着重分析了中国传统艺术与现代艺术的融合问题。他们承认,在重大历史题材的艺术创作中,不能简单套用某一种固定的标准。报告还特别提到,艺术家们在创作过程中表现出的独立思考精神值得肯定。

这场争议最终演变成了一次深层次的艺术探讨。专家们开始重新审视中国革命美术的发展道路,思考如何在保持民族特色的同时又能吸收世界优秀艺术经验。研讨会的讨论记录被整理成文,成为了研究中国现代纪念性雕塑艺术的重要参考资料。

四、事件的后续影响

这场发生在纪念堂内的争议很快引起了中央领导的重视。1977年3月,中央政治局专门召开会议,讨论纪念堂建设的相关问题。会议明确指出,纪念堂是全国人民的心血结晶,任何重大调整都需要慎重考虑。

在此期间,全国各地陆续有群众来信表达对纪念堂的关切之情。一位曾参与过长征的老红军写道,他专程从湖南来到北京,就是为了看看纪念堂里的毛主席。来自延安的一群老乡还特意带着当年毛主席用过的物品,想捐献给纪念堂收藏。

刘长松事件之后,纪念堂的警卫制度也进行了相应调整。除了加强日常警卫力量,还专门成立了文物保护小组。这个小组由老同志担任顾问,定期对馆内文物进行检查和保养。为了更好地保护汉白玉雕像,专门从故宫请来了文物修复专家,制定了详细的养护方案。

1977年4月,中央决定在全国范围内开展革命传统教育。纪念堂被列为重要的教育基地之一。各地组织的参观团络绎不绝,其中不乏当年在延安、井冈山等革命根据地工作过的老同志。他们在纪念堂内驻足良久,向年轻一代讲述革命年代的故事。

同年5月,文化部组织召开了全国革命纪念建筑研讨会。与会专家总结了纪念堂建设的经验,特别强调了艺术创作要扎根于中国的土壤。会议还专门邀请了几位参与纪念堂建设的工人代表,听取他们对革命文物保护工作的意见。

这次事件也对中国的文物保护工作产生了深远影响。1977年下半年,国家文物局制定了《革命文物保护条例》,首次明确提出革命文物保护的具体标准和要求。这个条例后来成为指导全国革命遗址保护工作的重要依据。

在文艺创作领域,这次争议引发了关于中国革命美术发展方向的深入讨论。一些艺术院校开始重新审视教学大纲,加强对中国传统艺术的研究。北京、上海等地的美术馆也相继举办了革命美术作品展,集中展示了新中国成立以来的优秀艺术创作。

刘长松后来被调任到革命历史博物馆工作。他经常利用休息时间,带领年轻战士参观革命旧址。1978年初,他还应邀到军队院校作报告,讲述在纪念堂工作的经历。他的事迹被《解放军报》报道后,在部队引起强烈反响。

纪念堂的参观人数持续增长。到1977年底,日均接待量达到上万人次。为了维持参观秩序,警卫战士们制定了详细的工作预案。他们不仅要确保安全,还要随时解答参观者的询问。在执勤间隙,战士们还主动帮助年老体弱的参观者,得到群众的一致好评。

这一年里,纪念堂的工作人员收到了大量群众来信。有的讲述了对毛主席的怀念之情,有的提出了保护文物的建议。工作人员将这些信件整理成册,定期向上级汇报。这些来信后来成为了研究那个特殊年代的重要史料。

五、历史见证者的口述实录

1980年,原纪念堂工作人员张德明开始收集整理当年参与纪念堂建设的工作者口述史料。他先后走访了50多位相关人员,包括建筑工人、警卫战士、艺术家和管理人员,记录下许多鲜为人知的细节。

参与雕像制作的石匠老王回忆说,运送汉白玉石料时,专门从河北曲阳调来了最好的工匠。为了保证石材质量,工人们顶着严寒在采石场连续工作了一个多月。运输过程中,所有车辆都限速行驶,道路两旁还专门铺设了减震带。

原施工队长李明讲述了雕像安装的情况。当时为了确保万无一失,施工队进行了三次演练。安装当天,整个过程持续了将近12个小时。现场的工人们屏住呼吸,生怕出现任何差错。最后一个螺栓拧紧时,许多老工人流下了眼泪。

纪念堂的首任保卫科长武洪亮提供了一份详细的工作日志。记录显示,在开馆前三个月,警卫人员就开始进行专门训练。他们不仅要学习警卫知识,还要了解纪念堂的建筑特点和历史背景。每个岗位都配备了详细的工作手册,明确规定了各种情况下的处置方法。

原纪念堂管理处的周秘书保存着一本厚厚的来访登记簿。其中记载了许多感人的故事。有一位老红军,专程从陕北步行到北京,历时两个月。还有一群东北的林业工人,自发组织募捐,为纪念堂献上了一幅用松树皮制成的浮雕。

负责雕像设计的美术工作者刘建国回忆了创作过程。他们先后创作了十几个小样,多次到延安、井冈山等地实地考察。为了准确还原主席的形象,创作组查阅了大量历史照片和影像资料。最终确定的方案,是在反复讨论和修改后形成的。

原警卫连长赵庆华讲述了关于刘长松的更多细节。那天事件发生后,连队立即组织了一次专题会议。会上,许多战士们都表示支持刘长松的做法。有的还主动请缨,要求调到纪念堂执勤。从那以后,警卫岗位就成了连队最受欢迎的岗位。

纪念堂的老电工孙师傅提供了一份珍贵的手绘图纸。这是他当年参与安装照明系统时留下的工作笔记。图纸上详细标注了每个灯具的位置和电路走向。他说,为了确保照明效果,技术人员反复调试了很多次,直到让雕像呈现出最庄严的效果。

原材料科科长郑光明保存着一本详细的材料清单。清单显示,建设过程中使用的每一块石材、每一根钢筋都经过严格筛选。很多建筑材料都是专门定制的,有些甚至要提前一年预订。光是汉白玉石料的选购,就花了将近三个月时间。

这些口述资料被整理成册后,成为了研究纪念堂历史的重要参考。1985年,这些资料被收入《纪念堂建设实录》一书。书中不仅记录了建设过程中的重要事件,还保存了许多参与者的亲身经历。这些第一手资料,真实地记录了那段特殊时期的历史场景。