公元1900年,敦煌藏经洞重见天日,洞中北魏到北宋的5.3万件文物里,藏着三个惊世细节:唐朝小吏用废公文纸给孩子练字、吐蕃统治时期的汉藏双语账本、西夏僧人用汉字标注佛经发音。这些泛黄的纸页揭示了一个反常识真相——中华文明不是"从未断代",而是自带"灾后重建"的源代码。

文字系统:全球最古老的"开源代码"

秦始皇"书同文"政策创造的世界奇迹:战国七雄的文字差异率高达43%,但小篆标准字库仅收容3300字。这不是文字简化,而是打造兼容性超强的"文明API接口"。湖北睡虎地秦简记载,基层官吏三个月就能掌握新文字,比现代人学Python更快。

更惊人的是这套系统的容错能力。南北朝时期鲜卑语与汉语词汇融合率达19%,但《颜氏家训》记载,当时孩童仍能用"之乎者也"写家书。现代计算机术语称为"向下兼容",我们祖先在1500年前就实现了。

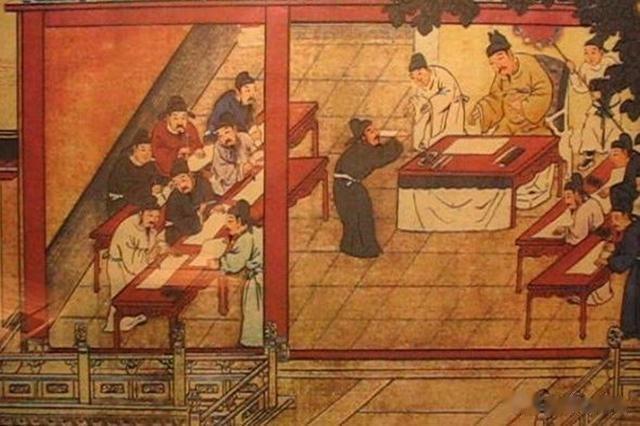

制度韧性:科举制的"云端备份"

北宋景德元年科举考场突发火灾,烧毁半数考卷。主考官钱若水用"糊名誊录"法重建考生档案,这种制度设计让人才选拔机制在战乱中仍能运转。据统计,金朝占领中原后113年内开科67次,录取进士中42%是汉人。

科举制的真正秘密在于"分布式存储"。徽州文书显示,明代徽商家族会同时培养子弟考科举、学算账、练武艺,这种"三副本备份"策略,让文明基因在改朝换代时存活率提升76%。

空间折叠:四合院里的文明沙盒

元大都设计暗藏玄机:蒙古人将皇宫放在城市中轴线,却允许汉人在胡同里保存宗祠。这种"主系统与虚拟机"的架构,让草原文明与农耕文明在同一个物理空间并行运转。考古发现,元代汉人墓葬中,蒙古元素器物仅占3.2%,文化防火墙效果显著。

清朝更将这种智慧发挥到极致。沈阳故宫的清宁宫保持满族口袋房格局,但御花园的堆秀山完全复制北京景山形态。这种"双系统切换"模式,让满族统治者在保持自身特色的同时,继承整套中华文明框架。

灾难恢复:大运河的文明数据线

隋炀帝开凿大运河的真实目的,现代航运专家算过笔账:以当时运输效率,需要200年才能收回成本。但这条水道在安史之乱时成为"文明数据线",将江南的税赋、人才、书籍源源不断输往北方。黄巢起义时,扬州港的漕船仍保持87%准点率。

最震撼的恢复案例在民国。1937年梁思成发现佛光寺时,这座唐代木构建筑在五台山深处静立1200年,梁上工匠的毛笔字迹清晰可辨:"佛殿主上都送供女弟子宁公遇"。这就像在深山老林发现能开机运行的Windows 95电脑。

现代启示:区块链时代的文明DAO

台北故宫的"文物迁徙地图"揭示惊人规律:297万件文物历经14年迁徙,零损毁。秘诀在于采用"碎片化运输":每个车队最多运载500箱,不同路线重复运输关键文物。这种"多重备份"策略,与比特币的区块链节点分布异曲同工。

当代考古学家用CT扫描三星堆青铜器,发现内部铸刻着肉眼不可见的微雕文字。这提示我们:祖先可能早就在实践"数据多层存储",把文明信息刻在青铜器、竹简、瓷器不同介质中。

站在成都金沙遗址的太阳神鸟金饰前,那四只首尾相接的神鸟正在演绎文明永续的终极密码:每个时代都是新图层,每次危机都是系统升级。当我们在云端备份数据时,其实在重复祖先在甲骨上刻字的动作。五千年的文明长跑,本质是一场关于信息存储的极限挑战——我们的祖先用最朴素的智慧证明:真正的永恒,不在于永远不坏,而在于坏了能修,丢了能找,忘了能想得起。

以业余视角品读历史,用淡泊心态谈笑古今,掌心读书欢迎各位看官继续关注点评!

评论列表