在之前的文章里,我有和各位朋友汇报过一些学者研究的观点:殷商时期殷人有一个类似于“上帝”身份的至上神“帝俊”。“帝俊”既有创世自然神的一面,殷人也把自己先祖的各种事迹融入于“帝俊”的身上,使他的形象同时十分富有人格化。

周人灭商以后,搞了一场轰轰烈烈的“宗教改革”运动,系统性摧毁了殷人的意识形态。结果是“帝俊”目前仅记载于《山海经》等极少数传世文献,他的形象与绝大多数事迹目前已不可考。

“帝俊”神话中包含了很多殷人与其先祖东夷氏族的真实历史,西周统治者知道不可能完全将这段历史抹杀。他们的处理办法是将“帝俊”的形象与故事拆分安在了很多上古时期英雄的身上,其中很重要的一个便是舜。了解舜这个形象源于殷人的至上神“帝俊”,是我们破解儒家“禅让神话”的一把钥匙。

在《庄子》、《古本竹书纪年》等典籍里,舜的形象既不是一个忠臣也不是一个孝子。根据《庄子》的记载,舜在得势以后,把曾经迫害过自己的母亲与弟弟给流放了;根据《古本竹书纪年》的记载,舜通过武力夺取了尧的帝位。舜还把尧给囚禁了起来,把尧的儿子丹朱给流放了。自此他们父子之间不得相见。

然而到了《尚书》、《孟子》等典籍里,舜的形象发生了一百八十度的大转弯。司马迁的《史记·五帝本纪》将舜的“上古仁君”形象最终确立了起来。在司马迁的笔下,舜不在意自己母亲与其他亲人几次三番想要谋害于他,仍然对他们十分孝顺慈爱。这件事情被尧知道了以后,尧感到十分的赞赏,便产生了传位于舜的念头。尧为了考验舜,先是把自己的两个女儿娥皇女英嫁给了舜,又设置了重重的考验。舜经过了这些考验,从尧的手中接过了帝位,成为了上古时期的一代贤君。

对于这样孝子贤臣的故事,自古以来就有很多人表示出怀疑。特别是《古本竹书纪年》这类没有受到儒家思想影响的上古典籍的出土,更是给“尧舜禅让”的说法打上了一个大大的问号。到了当代,毛主席对于这段历史也曾表达过强烈的怀疑态度。

如果把舜的形象放在殷人至上神“帝俊”的框架内来看,舜绝无可能是个忠臣孝子。有看过电影《封神第一部:朝歌风云》的朋友们应该知道,故事一开始就讲述了殷商宫廷发生的一场弑父杀兄的政变。殷纣靠着自己的阴谋与狠毒,踩着父、兄的尸体,成功登上了王位。然而如果站在殷纣的角度来看整件事情,这根本就算不上什么。因为殷人的先祖们从来都是如此的。

《山海经》流传下来的“帝俊”传说中,对于后世影响最大的便是“后羿射日”了。据说有一年,十个太阳全部出现在了天上。很快大地便被烤焦,河流湖泊被蒸发殆尽,田里的农作物也全被晒死了。老百姓因此而苦苦哀嚎,却又想不出任何办法。后来一个叫做后羿的大英雄挺身而出,把天上的九个太阳射了下来,只留下了一个。自此恢复了人间的秩序,拯救了黎民苍生。

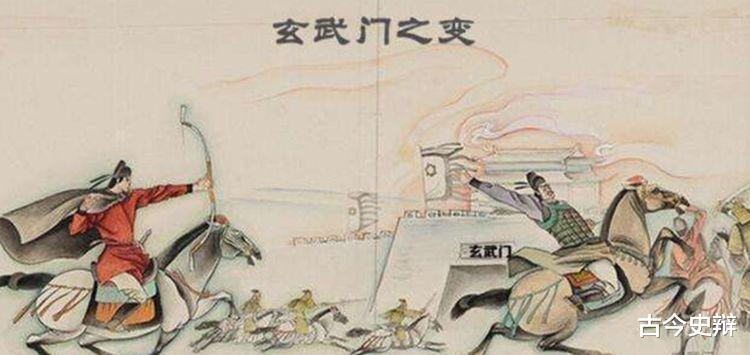

事实上,根据《山海经》的记载,天上的十个太阳都是帝俊与自己的妻子羲和所生。根据“羲和浴日”传说,羲和在给自己的“太阳儿子”们洗完澡后,会把他们放置在扶桑树之上。其中有一个放在比较高的枝头,负责照耀大地;其余九个被放在比较低的枝头。很多学者认为,这十个太阳象征着帝俊有十个儿子,后羿其实就是帝俊的儿子之一。他射下了九个太阳只留下了一个太阳,象征着后羿发动了一场夺嫡的政变。他杀死了自己的兄弟们并囚禁了父亲,使自己成为唯一的那个“太阳”。

由此可见,殷人与其先祖东夷氏族首先是“家天下”的,他们并不存在什么选贤的禅让制度;其次他们的帝王之家绝不是所谓“父慈子孝”的,殷人与其先祖东夷氏族也不在乎这一点;再次对于殷人和他们先祖东夷氏族来说,杀死、流放自己的父兄本就是一种“正常的”王位继承制度。所以舜的故事如果是按照“帝俊”这个模版来写的话,自然会是一个十分暴力的形象。《古本竹书纪年》等典籍的记载,显然是没有受到儒家的影响,而是还原出这个故事更加早期的版本。

值得注意的是,在后世流传的“忠臣孝子”版本舜的故事里,他是出生于一个普通的家庭,后来被尧选中接受了禅让。这意味着舜并非出身帝王之家,所以他的“家庭生活”与“政治生活”是要被分开予以讲述的。然而如果按照“帝俊”这个模版来写舜的故事,那么他的“家庭生活”与“政治生活”本来就是一体的。

舜的“家庭生活”,显然是后世儒家在改写这个故事的时候另外加上去的,写得又不是“很走心”。我们可以看出儒家笔下舜的“家庭生活”与“政治生活”的每一部分几乎都是如出一辙:

(1)尧各种考验于舜——家人各种迫害舜;(2)舜经受住了尧的考验——舜没有被自己的家人所害死;(3)舜成为了天下共主——舜得到了家人的认可;(4)舜善待尧和他的儿子——舜善待自己的母亲与亲人

然而在最早流传的舜的故事里,舜本就出身于帝王之家,他的“家庭生活”与“政治生活”就是同一段故事。在这段故事里,他绝不可能是儒家认为的“忠臣孝子”。