文|老达子

本文共3361字,阅读时长大约7分钟

前言苏轼在黄州的深夜里,曾写下一句戳中无数人灵魂的感慨:“长恨此身非我有,何时忘却营营”。这句话就像一把钥匙,打开了他半生的迷茫,从前他是京华倦客,在官场里像个上了发条的钟。

在杭州修苏堤时,以为政绩是自己的;在密州射猎时,以为抱负是自己的;在朝廷党争里站队时,以为立场是自己的。

可乌台诗案的一刀,砍碎了所有拥有:他被贬到黄州做团练副使(名义上是官,实则是被监视的戴罪之身,连签字权都没有),穷到要在东坡的荒地上开荒种地,才能勉强果腹;连住的地方都是朋友凑钱帮他搭的草棚,取名雪堂(因为屋顶漏雨,下雨时像落雪)。

就在这种什么都抓不住的日子里,他反而在田埂上、在东坡的月光下,突然摸透了生命最本真的逻辑。今天老达子就带你走近苏东坡的世界去看看~

从苏学士到东坡农夫1080年正月,苏轼戴着“责授黄州团练副使、本州安置、不得签书公事”的罪名,走下了驶达黄州的船。

眼前的黄州城,比他想象中更破:城墙是土夯的,上面长满了蓬蒿。街道上的青石板裂着缝,踩上去溅起泥浆,唯一的客栈就是城南的定慧院,也不过是一间漏雨的破庙,佛像的漆皮都掉了,夜里能听见老鼠在梁上跑。

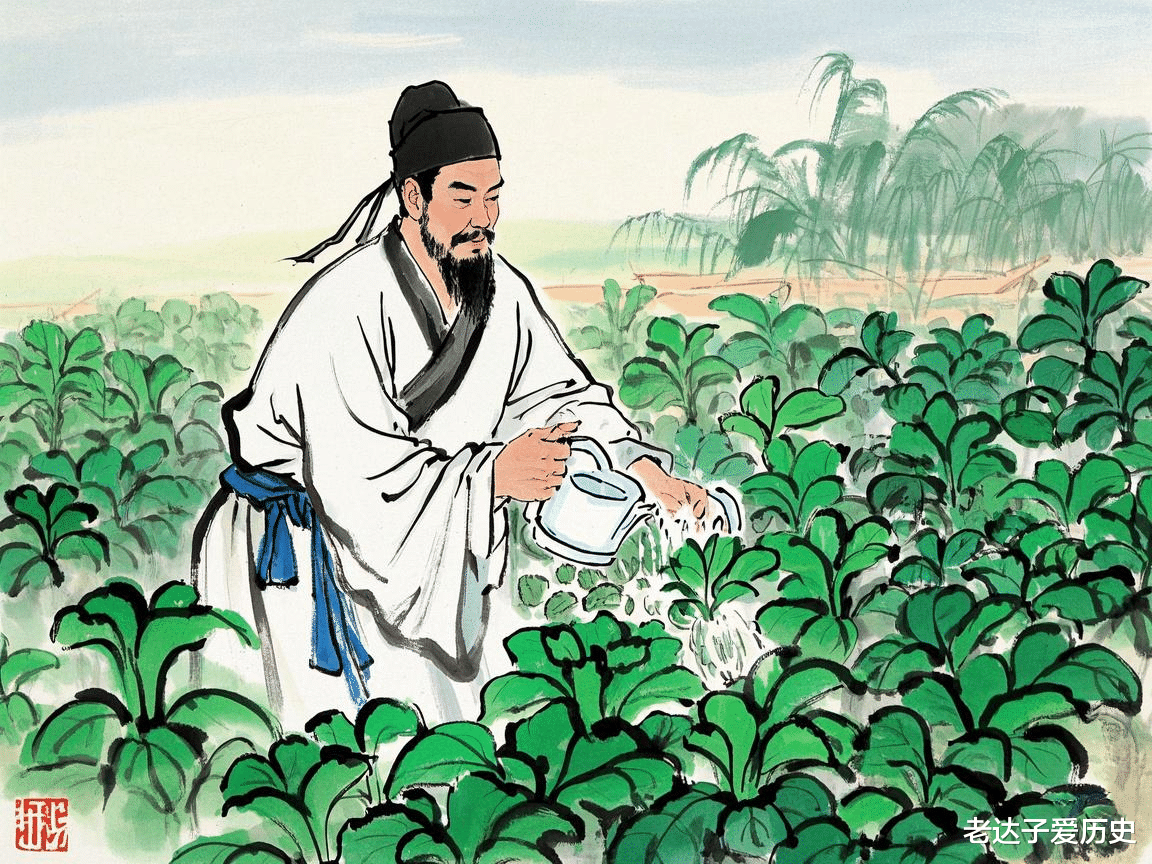

他的第一个难题是吃饭。作为罪臣,他没有俸禄,只能靠积蓄过日子。可没多久,积蓄花光了,他不得不去城东的荒地开荒。那片地是朋友马梦得帮他向官府申请的,长满了荆棘和野蒿,当地人叫它东坡。

苏轼后来在《东坡八首》里写过开荒的日子:

废垒无人顾,颓垣满蓬蒿。谁能捐筋力,岁晚不偿劳?种稻清明前,乐事我能数:毛空暗春泽,针水闻好雨。

翻译成白话,就是“这破地方没人管,墙倒了满是草。谁愿意出力种啊?种了也白种。可我还是在清明前种了稻子,听着春雨打在苗上的声音,居然挺开心的。”

他第一次拿起锄头时,手掌磨起了血泡。邻居老太太看他可怜,送了他一副粗布手套,说:“苏先生,你这细皮嫩肉的,哪能做这种活?”他笑着接过,说:“现在我不是苏学士了,是东坡的农夫。”

那天晚上,他坐在东坡的田埂上,看着西天的晚霞,给自己取了个号:东坡居士。

这四个字,是他和过去的苏太守苏学士彻底告别。从此,他不再是朝廷的官员,而是土地的儿子;不再是别人眼里的才子,而是自己生活的主人。

黄州的日子,是孤独的。作为不得签书公事的罪臣,没有人敢和他来往,除了几个不怕死的朋友,比如张怀民(黄州的小官)、佛印(金山寺的和尚)、杨世昌(云游的道士)。

大多数时候,他都是一个人。清晨,他扛着锄头去东坡,路过小池塘时,看鸭子游水;中午,他坐在田埂上吃自带的饭团,就着腌菜;晚上,他回到定慧院,点一盏油灯,读《庄子》《陶渊明集》,或者写点诗。

1081年的秋夜,他写下了那首《卜算子·黄州定慧院寓居作》:

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

这首词里的孤鸿,就是他自己——孤独、倔强,不肯随波逐流。

有天深夜,他读《庄子·齐物论》,读到“天地与我并生,而万物与我为一”时,突然哭了。他后来在《庄子祠堂记》里写:“余读《庄子》,见其大者如'逍遥游',小者如'养生主',皆言道德之意。然余尝疑其言过矣,今至黄州,亲见其理,乃知庄子之书,非空言也。”

原来,庄子说的“万物与我为一”,不是看破红尘,而是接纳自己,接纳自己的平凡,接纳自己的落魄,接纳命运给的所有不好。

就像他在定慧院的台阶上,看着月亮穿过梧桐树的缝隙,落在他的衣角。月亮没有因为他是罪臣就躲起来,梧桐树没有因为他穷就不发芽,连墙角的蚂蚁都在认真搬着食物。

原来,我和它们一样,都是天地间的'存在'啊。他摸着脸上的泪痕,突然笑了。

《定风波》里藏着他的顿悟密码1082年三月七日,苏轼和朋友杨世昌去沙湖相田,打算租种。那天的天气像孩子的脸,早上还晴着,中午突然下了暴雨。同行的人都慌了,抱着头往前跑,只有苏轼拄着竹杖,穿着木屐,慢慢走。

雨打在树叶上,发出哗啦啦的声音;风卷着雨丝,打在他的脸上,有点凉。他抬头看了看天,突然觉得挺有意思:雨是突然来的,也会突然走,就像人生的风雨,从来不是永久的。

傍晚,雨停了。他们走到一座亭子下休息,苏轼看着自己湿漉漉的衣服,笑着写了首《定风波》:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

这首词,是苏轼黄州时期的顿悟宣言。

莫听穿林打叶声——不要在意别人的议论,不要被外界的声音干扰;何妨吟啸且徐行——就算走得慢,也要笑着走;一蓑烟雨任平生——就算一辈子风雨,我也能扛过去;也无风雨也无晴——风雨和晴天,都是人生的路过,无所谓好或坏。

那天晚上,他写下了:“今日遇雨,始觉平生之累,不过如此。”

什么是平生之累?是想当大官的执念,是怕别人说自己不好的焦虑,是一定要证明自己的倔强。而这场雨告诉他:这些累,都是身外之物——你越在意,它越重;你放下,它就轻了。

苏轼在黄州找到了生命的底牌黄州四年,苏轼失去了很多:官职、名声、财富、朋友......但他也得到了真正属于自己的东西~

第一样:对生活的热爱力他在东坡种稻,种出了东坡米;在院子里种蔬菜,种出了东坡芥;甚至用当地的猪肉,发明了东坡肉,他在《猪肉颂》里写:

净洗铛,少着水,柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他,火候足时它自美。黄州好猪肉,价贱如泥土。贵者不肯吃,贫者不解煮,早晨起来打两碗,饱得自家君莫管。

翻译成白话就是:“洗干净锅,放一点水,用慢火煮。别着急,等火候到了,自然好吃。黄州的猪肉真便宜,有钱人不肯吃,穷人不会煮,我早上起来吃两大碗,管他别人说什么!”

他还会和邻居互动:卖饼的老妇人做的馓子好吃,他写了首《戏咏馓子赠邻妪》:“织手搓来玉色匀,碧油煎出嫩黄深。夜来春睡知轻重,压匾佳人缠臂金”。老妇人拿着诗去卖饼,生意好了一倍。

卖酒的汉子欠他钱,他说:“不用还了,拿两坛酒来就行”。然后坐在东坡的田埂上,和汉子喝酒,聊地里的庄稼。

就连路边的野菊花,他都要写首诗:“秋菊有佳色,裛露掇其英。泛此忘忧物,远我遗世情。”

这种热爱,不是假装快乐,而是从平凡里找乐趣,就像他说的:“凡物皆有可观。苟有可观,皆有可乐,非必怪奇伟丽者也。”

第二样:对无用的包容苏轼在黄州,做了很多无用的事:他在定慧院养了一只鹤,每天清晨带它去江边散步,鹤飞起来时,他就站在岸边拍手笑。

他和张怀民一起夜游承天寺,庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也,两个人站在院子里看月亮,看了整整一个时辰。

他写了《前赤壁赋》《后赤壁赋》,不是为了发表,只是为了记录自己的心情。

这些无用的事,恰恰是他最有用的财富。就像他在《记承天寺夜游》里写的:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”闲人不是无所事事的人,而是能放下功利心,享受无用的人。

他曾经问佛印:“什么是'佛'?”佛印说:“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉,就是佛”。苏轼笑了,他终于懂了,佛不是高高在上的神,而是认真过好每一刻的自己。

黄州的风,吹了千年1084年,苏轼离开黄州。他走的时候,东坡的稻子黄了,金黄的稻浪翻着;定慧院的鹤在天空中飞,绕着他的船转了三圈;邻居们站在岸边挥手,喊着东坡先生,有空回来吃猪肉啊!

他站在船头,望着黄州的方向,心里想:“这四年,是我人生中最富有的日子。”

后来,他被贬到惠州(今广东惠州),再贬到儋州(今海南儋州),但他再也没有害怕过。

在惠州,他写日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人;在儋州,他写杖藜徐步叩松扉,满院秋光映竹扉;甚至在临死前2个月,他还写问汝平生功业,黄州惠州儋州。

因为他知道,真正属于自己的东西,从来不是命运给的,而是自己赚的。

老达子说我们活在这个时代,其实也和苏轼一样,都是没带伞的人:我们怕赚不到钱,怕买不起房,怕比别人差;我们把身外之物当成自己的东西,拼尽全力去抢,却忘了问自己:这些,真的是我想要的吗?

苏轼在黄州告诉我们:当命运夺走所有身外之物时,你才会发现,真正属于自己的东西,从来都在你心里!是对生活的热爱,是对平凡的包容,是不管遇到什么,都能笑着走下去的勇气。

就像《定风波》里的那句:“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”

愿我们都能像苏轼一样,在人生的雨天里,找到属于自己的竹杖芒鞋。