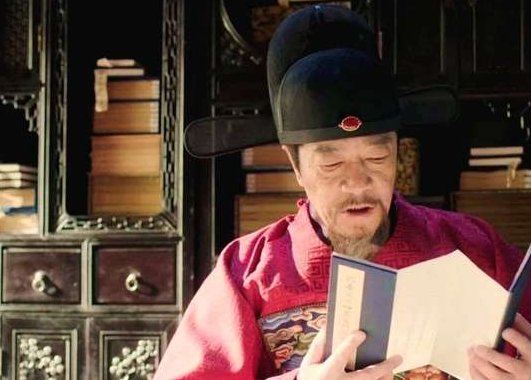

洪武十三年的冬天,左丞相胡惟庸穿着囚服跪在奉天殿前,曾经百官朝拜的风光荡然无存,他怎么也想不到,自己 "擅权植党" 的罪名,会撬动中国千年的政治格局。朱元璋坐在龙椅上目光如刀,看着这位跟随自己多年的老臣被押赴刑场,嘴角没有半分波澜 —— 他要的从来不是处置一个胡惟庸,而是彻底铲除那枚威胁皇权的 "毒瘤"。

三天后,一道圣旨震惊朝野:废除中书省,罢黜丞相之职,将权力分拆给吏、户、礼、兵、刑、工六部,所有奏章直接呈送皇帝批阅。要知道,从秦始皇设丞相开始,这一官职已经延续了一千六百多年,萧何、曹操、王安石这些名留青史的人物都曾身居此位,它就像国家机器的中枢齿轮,连接着皇帝与百官。可朱元璋对元末权相专权的阴影记忆犹新,在他眼里,相权就是皇权最大的威胁,如今终于借着胡惟庸案,实现了 "乾纲独断" 的夙愿。他甚至在《皇明祖训》里立下铁规:"以后嗣君,不得议置丞相,违者重典惩处",把这条路彻底堵死。

最初的日子里,朱元璋确实尝到了集权的甜头。六部各司其职又互不统属,凡事都得请他拍板,再也没人能掣肘皇权。可这份快意没能持续多久,就被铺天盖地的奏章压得喘不过气。洪武十七年九月,短短八天时间,内外诸司送来的奏札就有 1660 份,算下来足足 3291 桩事务 —— 小到地方灾情上报,大到边境军事部署,甚至连驿站马匹走失这样的琐事,都要等着他决断。这位从放牛娃一路拼到天子的皇帝,每天天不亮就起身批阅奏章,常常忙到深夜连口热饭都吃不上,曾经身经百战的身体,渐渐被繁杂的政务拖得疲惫不堪。

有一次,户部呈上关于江浙赋税调整的奏章,光附件就有十几页,朱元璋逐字看完后,还要核对往年数据,斟酌调整比例,等他在奏札上写下朱批时,窗外已经泛起鱼肚白。身边的太监小心翼翼地端来参汤,却被他挥手推开:"这些奏章都是百姓的生计,耽误不得。" 可即便如此,政务还是越积越多。朱元璋自己也不得不承认:"人主以一身统御天下,不可无辅臣",他开始意识到,就算是精力过人的自己,也扛不住这样的工作强度。

洪武十五年,朱元璋试着选拔几位文人儒士担任殿阁大学士,让他们帮忙整理奏章、草拟意见,这些人官阶只有五品,说白了就是 "高级秘书",只能提建议没有决策权,史料里说他们 "特以备顾问而已,于政事无与也"。可就是这个看似不起眼的安排,悄悄埋下了新制度的种子。朱元璋大概不会想到,自己费尽心机废除的 "辅臣制度",会以另一种形式在子孙手中复活。

朱元璋驾崩后,继位的建文帝只做了几年皇帝。朱棣通过 "靖难之役" 登基,心里始终揣着块疙瘩 —— 朝堂上不少老臣对他的皇位心存疑虑,处理政务时总有些束手束脚。这时候他想起了父亲当年设立的殿阁大学士,于是特意挑选了解缙、杨荣等七位有才干又忠于自己的文人,让他们入驻文渊阁,专门帮自己处理奏章、参与机务。这些人白天陪着皇帝议事,晚上就在文渊阁值班,连吃饭都在宫里解决,因为常待在殿阁之下,又要避开 "丞相" 的名头,人们就把这个机构叫做 "内阁"。

不过永乐年间的内阁还远不是后来的样子。阁臣们官阶依旧不高,没有专门的官署,也管不了六部,用《明史》的话说就是 "不得专制诸司",所有事情最终还是朱棣拍板。但朱棣比朱元璋聪明的是,他懂得借力 —— 每次北征时,就让杨荣等人随军参预军机,自己不在京城时,又让杨士奇辅佐太子监国,内阁渐渐成了不可或缺的政务中枢。有一次边关急报深夜送到,朱棣正在处理其他事务,就让杨荣先草拟应对方案,等他看过修改后立刻下发,比以前自己从头处理快了一倍不止。

真正的转折出现在仁宗、宣宗时期。这两位皇帝没朱元璋、朱棣那么旺盛的精力,更愿意把政务交给信任的阁臣处理。仁宗一即位,就把杨士奇、杨荣等人提拔为六部尚书,还让他们继续兼任大学士,这样一来,阁臣的地位一下子提上去了。到了宣宗朝,更是出现了 "三杨用事,政归内阁" 的局面,全国的奏章都先送到内阁,由阁臣提出处理意见写在小纸条上,贴在奏章后面供皇帝参考,这就是后来影响深远的 "票拟" 制度。

有一回,江南发生水灾,户部的奏章送到宫里,杨士奇等人先核对了受灾地区的历年粮仓数据,拟定了 "开仓放粮 + 截留漕粮" 的两套方案,还标注了每种方案的利弊。宣宗看了票拟后,只在上面批了 "依第一策,再加派御史督查" 几个字,原本可能要耗上大半天的政务,半个时辰就解决了。到这时候,内阁虽然还没有丞相的名分,却已经实实在在接过了辅政的担子,成了连接皇帝与六部的新纽带。

回头再看这场持续几十年的制度变迁,实在令人唏嘘。朱元璋为了集权废除丞相,却亲手制造了皇权与政务的矛盾;他立下铁规不许后代设辅臣,可他的子孙们为了应付工作,硬是折腾出了内阁。到了明朝中后期,内阁首辅的权力越来越大,张居正甚至能借着 "票拟" 掌控朝政,活成了朱元璋最忌惮的 "权相" 模样。

其实丞相制度能延续千年,根本原因在于它解决了 "皇帝一人管不过来天下事" 的难题。朱元璋凭着个人威望和超强精力硬撑了十几年,但他打破的是经过千年磨合的政治平衡。内阁的出现不是偶然,而是皇权与政务博弈的必然结果。