全文共1399字,阅读时间3分钟转向宋代,若欲深入探讨其在军事方面的软弱之处,可将其分为三大层面。其一,整个国家自上而下

全文共1399字,阅读时间3分钟

转向宋代,若欲深入探讨其在军事方面的软弱之处,可将其分为三大层面。其一,整个国家自上而下弥漫着一种怯战、避战的思想,自太宗皇帝北伐失败后,北宋便踏入了战略防御的阶段。恰逢国内经济社会发展态势良好,使得国民对于战事有着较为乐观的态度,从而忽略了战争的残酷性。

重文轻武,一直是宋代立国以来的国策。这一政策导致了武官地位低下,进而使得领兵的将领稀缺。将帅无能,即便军队人数众多,也如蝼蚁一般(相对于北宋军力主打人数牌的现状)。在兵种方面,北方游牧民族以骑兵为主,擅长骑射,而宋军则以步军为主。在北方平原地区,二者战斗力高下立判。

那么,为何宋军仍坚持以步军为主呢?首先,基于现实考量。对于敌我形势的判断,宋朝统治者心知肚明。以辽、金为主的北方少数民族长期生活在北方草原地区,习惯游牧生活,其部队自然以骑兵为主。

尽管宋军也有骑兵队,但骑兵素质低下,难以与游牧骑兵抗衡。与其以卵击石,不如发挥己所长,采用步军对抗骑兵。尽管这样做容易陷入骑兵的包围之中,但相比花费巨大代价后的惨败,这种选择更能被接受。

其次,缺乏优质战马是宋军的另一大困境。自幽云十六州割让辽国后,培养战马的地点转至河东等地,尽管朝廷耗费巨大财力,却未见成效显著。

原本希望通过榷场贸易获取战马,但其他国家将战马视为战略资源而惜售,使得宋代放弃了建立优质骑兵部队的计划。加之朝中重文轻武的氛围浓厚,消极备战的情绪弥漫,使得朝廷难以决策投入巨资扶持养马产业,即使投入资金,效果也不尽如人意。

再者,“步兵制骑”的战法在特定情况下对宋军并非绝对劣势。在关隘、峡谷及崎岖地形中,步兵的机动性优于骑兵。若战法运用得当,步兵完全可在战斗中占据优势。例如仙人关战役及岳飞指挥的郾城之战,均为“步兵制骑”的经典战例。

步兵若想战胜骑兵也并非难事,只需限制骑兵的机动性,以马为目标进行攻击,或使用弓弩武器对骑兵进行远程打击,造成其阵型混乱。然而,平原地区为骑兵展开战斗提供了条件,“步兵制骑”虽有其法,但对指挥将领的要求极高。且敌人不会完全按照己方设想作战,结果往往仍是骑兵占据优势,弊大于利。

深层原因在于宋朝一直以来的防御姿态。自太宗皇帝北伐失败、白马岭一战让宋军胆寒之后,便转为战略防御。无论是天子还是百姓,无不谈辽色变。几次惨败后,宋军对敌军骑兵的冲锋心有余悸,不惜重金以求“买和平”。虽然宋朝经济发展水平高,未出现入不敷出的情况,但岁贡最终还是转嫁到了百姓头上。

这种消极备战的思想在太宗时期便已种下恶果。本为兵变得来的江山使统治者惧怕重蹈覆辙,宁可对外示弱也要保住国内安宁。然而讽刺的是,政权更迭最终却来自北方少数民族势力。他们并未满足于宋朝每年的岁贡而是吞并了整个江山。至于南宋其能拿得出手的防御资本仅是占据长江天险而已南宋军队在蒙古铁骑面前显得不堪一击南宋的灭亡只是时间问题。

从现代视角看宋军的“以步制骑”策略似乎是一步错棋但在当时的社会背景下却是统治者心中的权衡之计。他们既想拥有优质的骑兵队又不想投入相应的资金最终只能选择成本最低的方式应对。

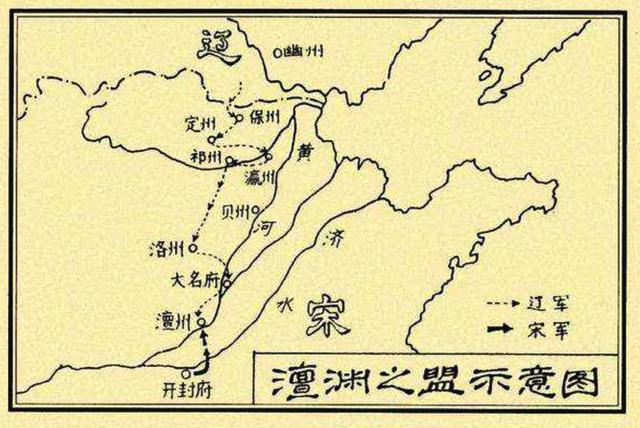

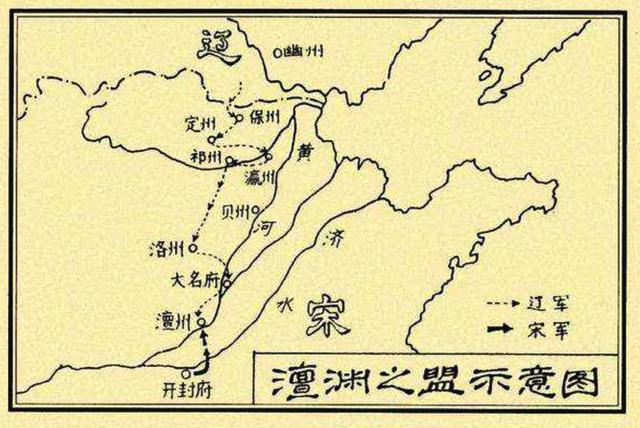

切勿小看宋朝统治者对“财政”的重视除了他们自身的享乐之外还要供养维护其统治的官僚整个国家缺少血性缺乏基本的国防危机感。当可以用岁贡换取和平时他们都能轻易地放弃战役的主动权澶渊之盟的签订为北宋带来了百年的和平却也消磨了整个国家的战斗意志这是统治者博弈的结果也是宋朝文官政治的弊端所在。

参考文献:《宋史》等历史文献