时至2025年11月初,正值我国深入推进能源结构转型、保障冬季天然气供应的关键时期,油气增储上产的每一个技术突破都备受瞩目。

在此背景下,中国石油浙江油田公司(简称浙江油田)于川渝地区的勘探开发前线传来捷报。其技术团队通过一系列精细化的工艺创新,成功让一口沉寂的低产井重获新生,为我国复杂地质条件下页岩气的效益开发再添一枚重要砝码。

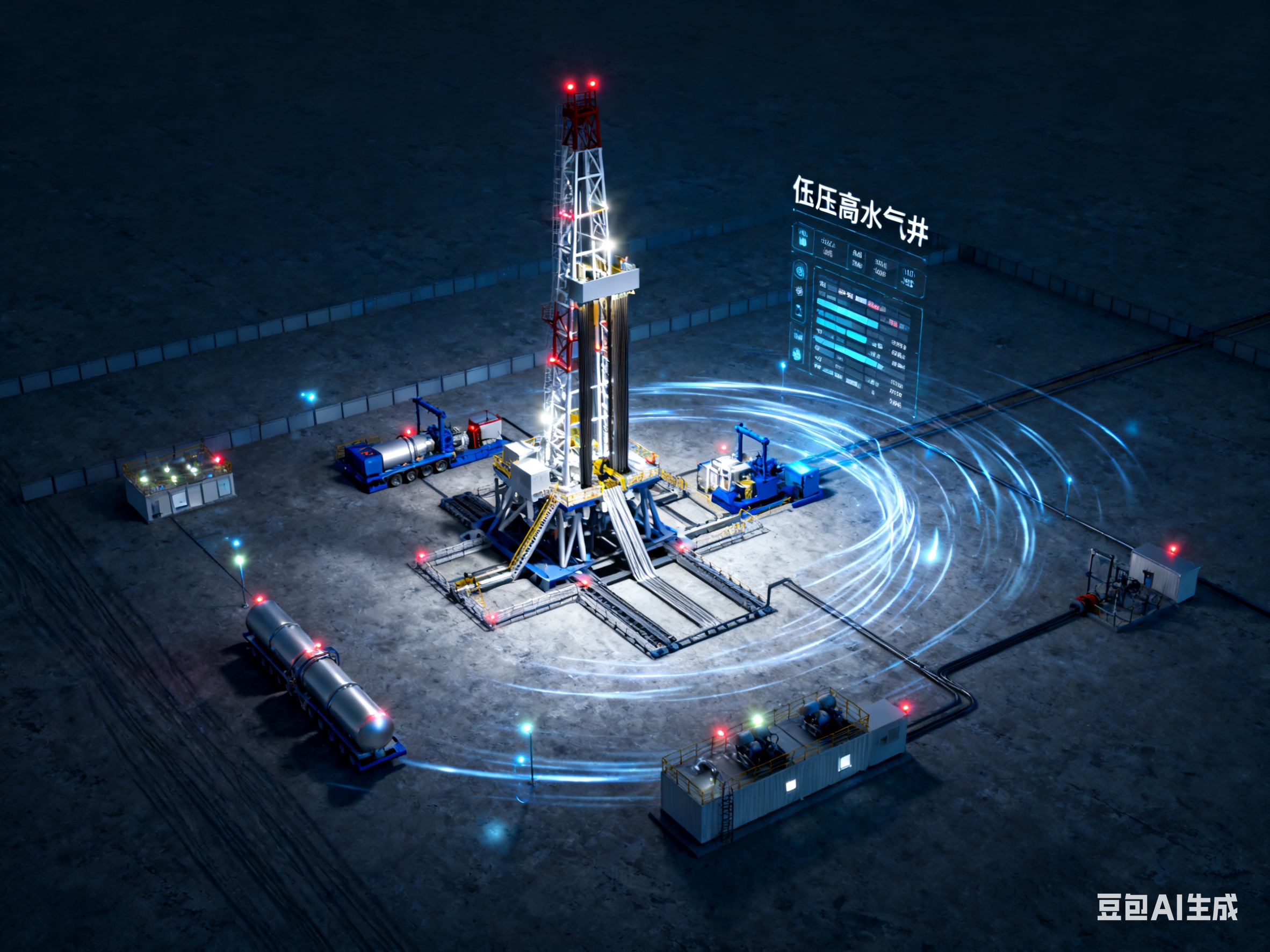

此次复产的主角,是位于渝西大安区块储层低阻区的一口特殊气井。 这口井面临着页岩气开发中典型的“并发症”:地层能量低、压力不足,同时产水极高,水气比失调。

高产水是页岩气藏的“天敌”。井筒内大量积液会形成巨大回压,像一个沉重的“水塞”,死死压制住地层深处的天然气,导致气井无法正常生产,甚至停产。

最初,浙江油田的技术团队采用了行业内较为成熟的正举复产方案。该方案在初期确实起到了作用,气井被成功“激活”。

然而,好景不长。受管网外输压力频繁波动的影响,井况很快出现反复,产气量极不稳定,表明单一的排液方式难以应对复杂的地层和生产条件。

02 技术攻关:在反复试错中寻求突破

面对挑战,技术团队迅速响应。通过对井下动态数据的严密监测与分析,他们判断问题根源在于地层能量供给不足,以及环空生产的稳定性差。

基于此判断,团队果断调整策略,转而尝试反举转油管的生产模式。这一方案的核心逻辑是改变举升通道,以期提升气流的携液能力,增强生产系统抵抗外部干扰的能力。

但意想不到的情况发生了。新的作业模式不仅未能有效激活气井,反而导致气举的产水量急剧下降,井筒内的积液问题愈发严重。这次尝试,让复产工作一度陷入了僵局。

在油气开发领域,尤其是在地质条件极其复杂的深层页岩气田,每一次试错都是一次宝贵的认知积累。面对挫折,技术团队没有气馁,而是以此为契机,对井筒内的气液两相流动机理展开了更深层次的剖析。

03 组合创新:“气举+泡排”精准施策显奇效

经过多轮缜密的方案研讨论证,一个创新的组合工艺方案应运而生——“气举+泡排”双效并举。这一方案被视为破解当前困局的“金钥匙”。

“气举”工艺继续作为主要的排液动力来源,好比为井筒安装了一台强力“水泵”。在此基础上,通过精准注入化学泡排剂,从根本上改变井内液体的物理性质。

泡排剂能将井筒积液转化为轻盈的泡沫,大幅降低液体密度和表面张力,使得较低能量的气流也能轻松将其携带至地面。这种组合方式不仅强化了整体的携液能力,还显著降低了气举过程中的循环压损。

这一“刚柔并济”的策略彻底破解了单一气举工艺对地层产液的抑制难题。措施实施后,效果立竿见影,气井的产液量逐日攀升,生产状态迅速稳定下来。

截至11月2日的数据显示,该井的日产天然气量已稳定达到3.4万立方米,同时日产液量也保持在80立方米以上,标志着这口“低压高水”难题井被成功高效复产。

此次浙江油田在大安区块的成功实践,完整演绎了“阶段试错—动态优化—工艺组合”的科学攻坚路径。它不仅为同类型“疑难杂症井”的治理提供了极具价值的工程范本,更重要的是,它极大地丰富了我国在深层页岩气,特别是针对低压、高产水这类复杂气井的治理技术储备库。

在全球能源格局深刻变革、保障国家能源安全日益重要的今天,每一次这样的技术进步,都是将能源饭碗更牢固地端在自己手中的坚实一步。 浙江油田的创新,无疑为我国页岩气的高效、可持续开发注入了新的活力。