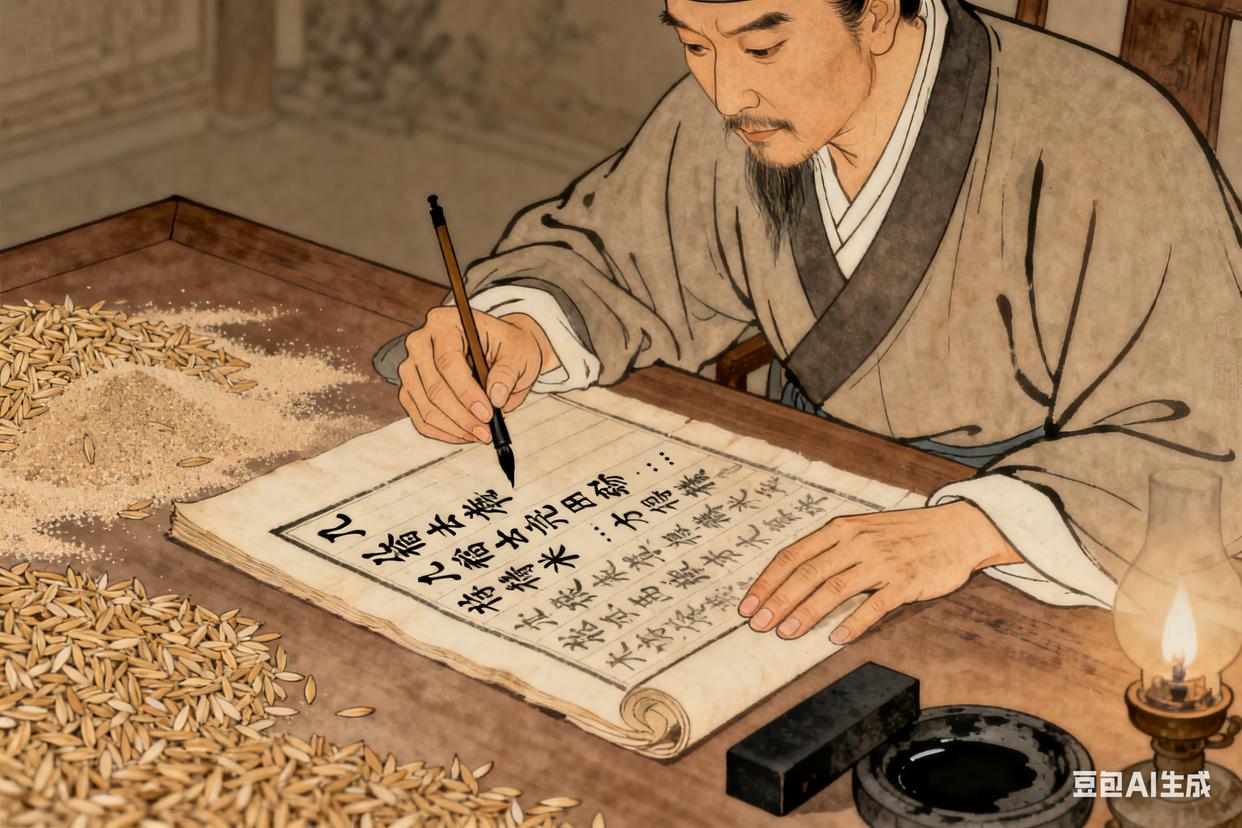

崇祯十年的秋夜,分宜县衙的教谕署里,一盏油灯把宋应星的影子拉得很长。他握着狼毫笔,笔尖悬在稿纸上,纸上已经画了半幅稻子脱粒的图——穗子垂得饱满,农夫手里的连枷举在半空,旁边注着“粹精”二字。桌角放着一小袋新收的稻谷,壳还带着泥土的潮气,他时不时捏起一粒,在指间搓开,稻壳簌簌落在稿纸上,像撒了把细沙。

“火候差一分,米就糙一分。”他对着稿子小声说,笔尖蘸了蘸墨,把连枷旁的小字改得更清楚:“凡稻去壳用砻,去膜用舂,去糠用筛,分级用簸,四者递相为用,方得精米。”墨汁干得快,在纸上留下深黑的痕迹,那是他用本地的松烟墨调的,比京城里的墨淡些,却更耐存。

窗外传来更夫敲梆的声音,三更了。他揉了揉发酸的肩膀,目光落在桌角那叠皱巴巴的科举试卷上——那是天启七年他最后一次赴京赶考的答卷,上面没有考官的朱批,只有他自己画的圈,圈住那些“空谈义理”的句子。那年他四十二岁,从二十三岁第一次应考,考了七次,次次落榜。在南京街头等放榜时,他看见农夫弯腰插秧,正午的太阳晒得他们后背通红,手里的秧苗却插得整整齐齐,比他写的八股文还规矩。他突然想:“那些养活人的本事,怎么没人写下来?”

回到家乡奉新后,他就开始走村串户。看到老农用水车灌田,他蹲在田埂上看了半天,问老农:“这水车的齿轮,为什么要做十八齿?”老农笑他:“宋相公,你这读书人,问这个做什么?十八齿转得匀,水来得稳,多一齿少一齿都不行。”他掏出纸笔,当场画下水车的样子,把“十八齿”三个字写在旁边,指尖沾了泥也没在意。

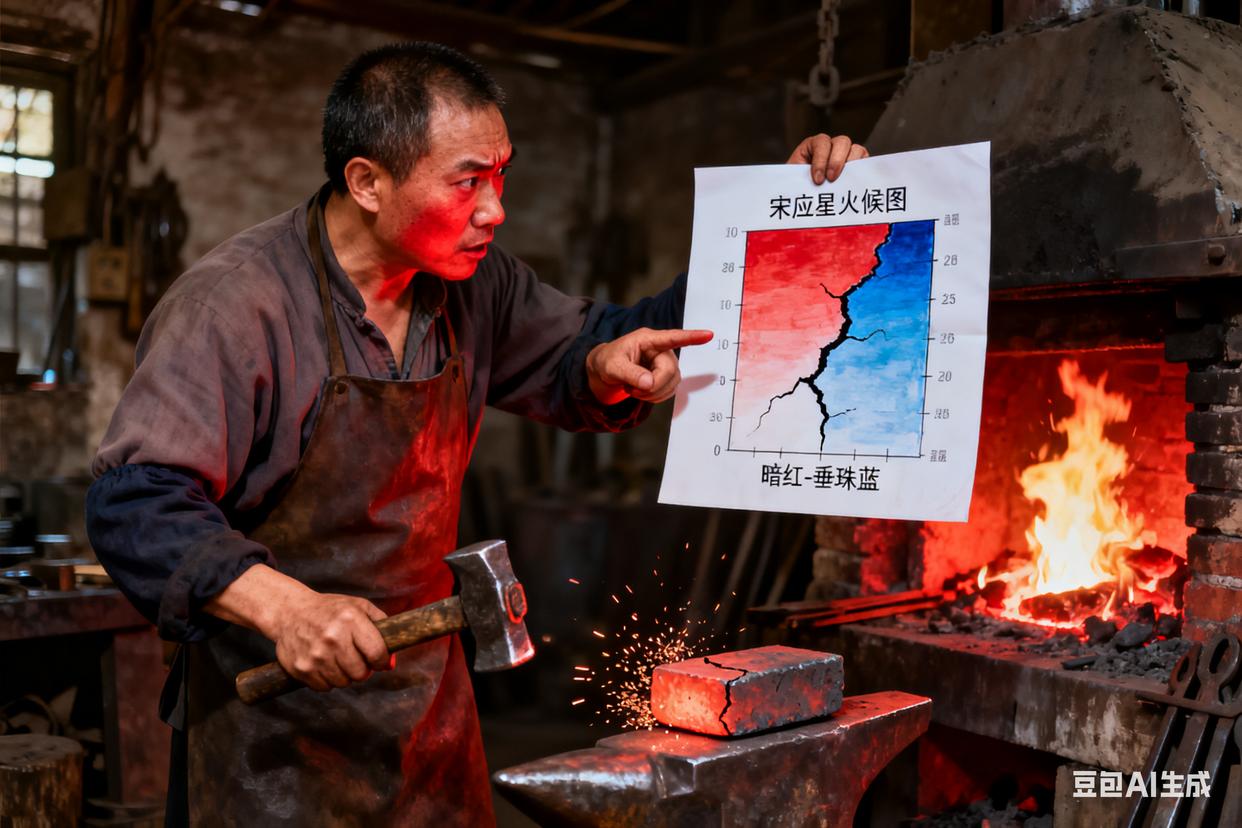

崇祯四年,他被任命为分宜教谕,教县学里的子弟读圣贤书,可一有空就往乡下、作坊跑。有次去县城外的铁匠铺,看见铁匠在炼熟铁,火候没到就开始锻打,铁坯裂了道缝。他上前说:“老丈,火候要到‘垂珠’状,铁色发蓝,再打才不裂。”铁匠瞪了他一眼:“你懂打铁?我打了三十年铁,还用你教?”

宋应星没争辩,第二天带了块自己观察记录的火候图来,图上画着不同温度下铁的颜色变化,从“暗红”到“垂珠蓝”,标得清清楚楚。他跟铁匠一起烧火,等铁坯变成图上的蓝色,再让铁匠打——这次铁坯没裂,打得又薄又匀。铁匠摸着铁坯,服了:“宋相公,你这图,比我师傅教的还细。”他当时没说话,只是把图上的注脚改得更详细,心里想:“这些本事,比八股文有用多了。”

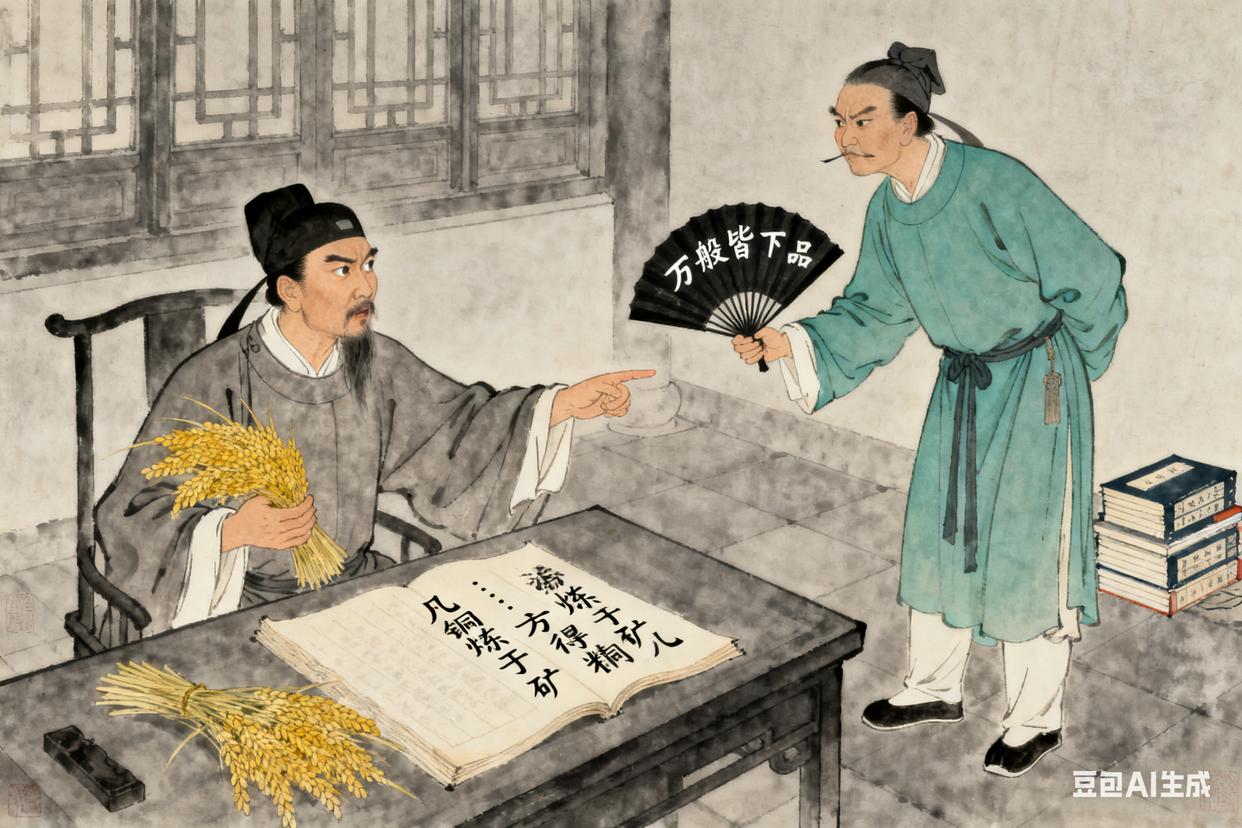

教谕署里的同事王秀才,总笑他不务正业:“应星兄,你好歹是个举人,不去琢磨复考,整天跟农夫、工匠混在一起,传出去让人笑话。”宋应星正在整理冶铜的手稿,闻言抬起头,指着手稿上的句子:“你看,‘凡铜炼于矿,先得矿砂,次淘去土,次炼去石,次化去杂,方得精铜’。这每一步,都关系着百姓用的锅、农具,哪件不比八股文实在?”

王秀才摇着扇子:“可‘万般皆下品,惟有读书高’,你写这些,能入正史吗?能封官吗?”宋应星把笔放下,拿起桌角的稻谷:“正史不载,可百姓会用。我七次落榜,早就想通了,与其争那官场的位置,不如把这些‘养民之术’写下来,让后来人少走弯路。你看这稻谷,能填饱肚子,比金玉贵重多了——这就是我要写的‘贵五谷而贱金玉’。”

写《天工开物》的“乃粒”篇时,他特意回了趟奉新老家,跟着弟弟宋应升去田里收稻子。弟弟劝他:“哥,你都快五十了,别下田了,我让雇工弄就行。”他却脱了长衫,挽起裤脚,踩进泥里,跟着雇工学用连枷脱粒。泥溅到裤腿上,痒得他直笑:“不亲自试,怎么知道连枷要举多高才省力?怎么知道稻壳要晒几天才好脱?”那天晚上,他在灯下把脱粒的步骤记下来,连“连枷柄长五尺,举高过肩,下落时借力于腰”这样的细节都没漏。

为了画《天工开物》的插图,他找了县城里的画匠李师傅。李师傅一开始不愿意:“宋相公,我画惯了山水花鸟,这些农具、作坊,画出来不好看。”宋应星把自己观察的笔记给他看,上面有各种工具的尺寸、结构:“李师傅,不用画得好看,要画得准。你看这织布机的综线,有十二根,少一根都织不出布,你得画清楚。”他陪着李师傅去作坊,让工匠把工具拆开,一点点讲解,画错了就改,一张冶铁图改了七次,才让他满意。

崇祯十年冬天,《天工开物》的手稿终于完成了,十八卷,从“乃粒”到“珠玉”,涵盖了农、工、矿、织的方方面面。他把手稿送给朋友涂绍煃看,涂绍煃翻着稿子,叹道:“应星,你这书,是给百姓立了座丰碑啊!”宋应星却皱着眉:“现在天下不太平,到处打仗,这书要是丢了,就白写了。”他让家人抄了三份,分别藏在奉新老家、分宜教谕署,还有涂绍煃那里,“多一份,就多一分留下来的希望”。

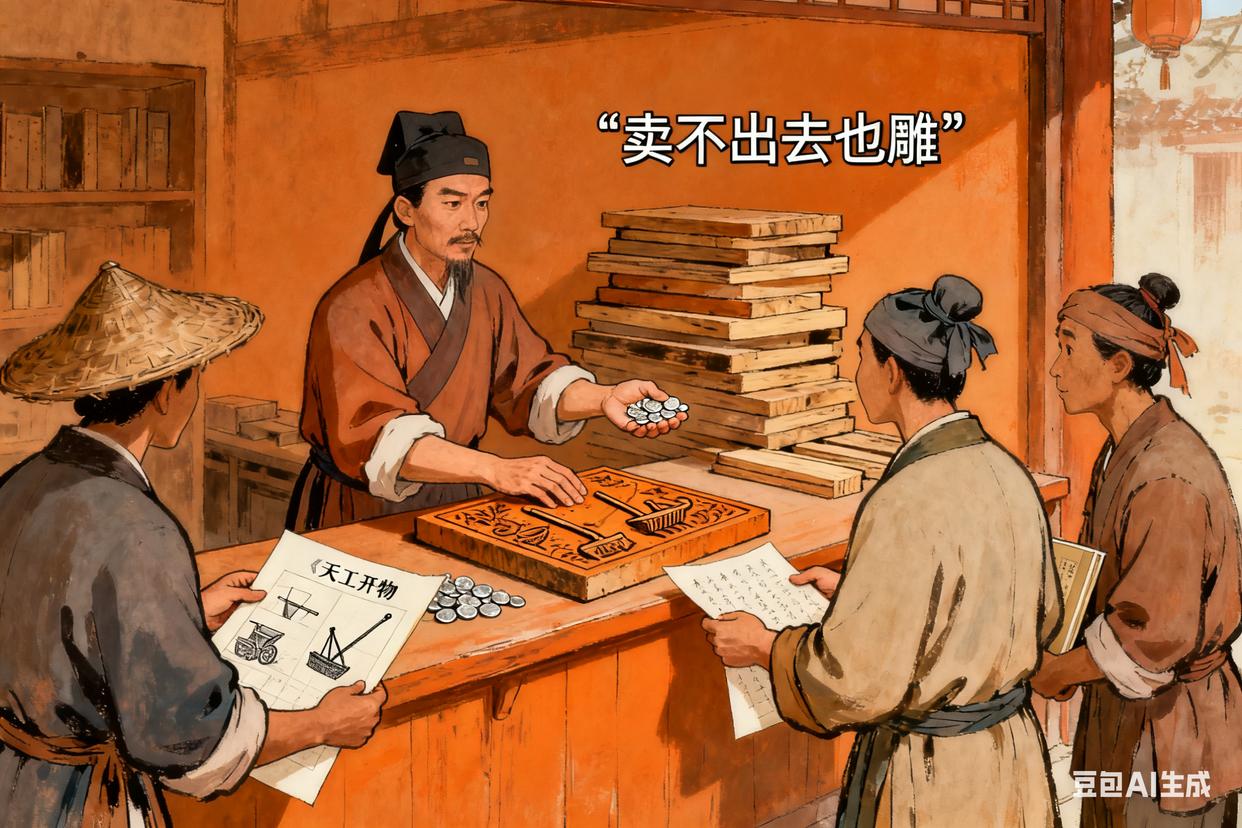

第二年,他调任亳州知州,临走前把《天工开物》的雕版托付给分宜的书铺。书铺老板犹豫:“宋相公,这书没讲圣贤理,怕是卖不出去。”他掏出自己的俸禄:“卖不出去也雕,雕好了,先送一百本给乡下的农户、作坊的工匠。”老板拗不过他,只好答应。他离开分宜那天,农户们来送他,手里拿着他送的《天工开物》,有的还把书里的农具图抄在纸上,贴在作坊里。

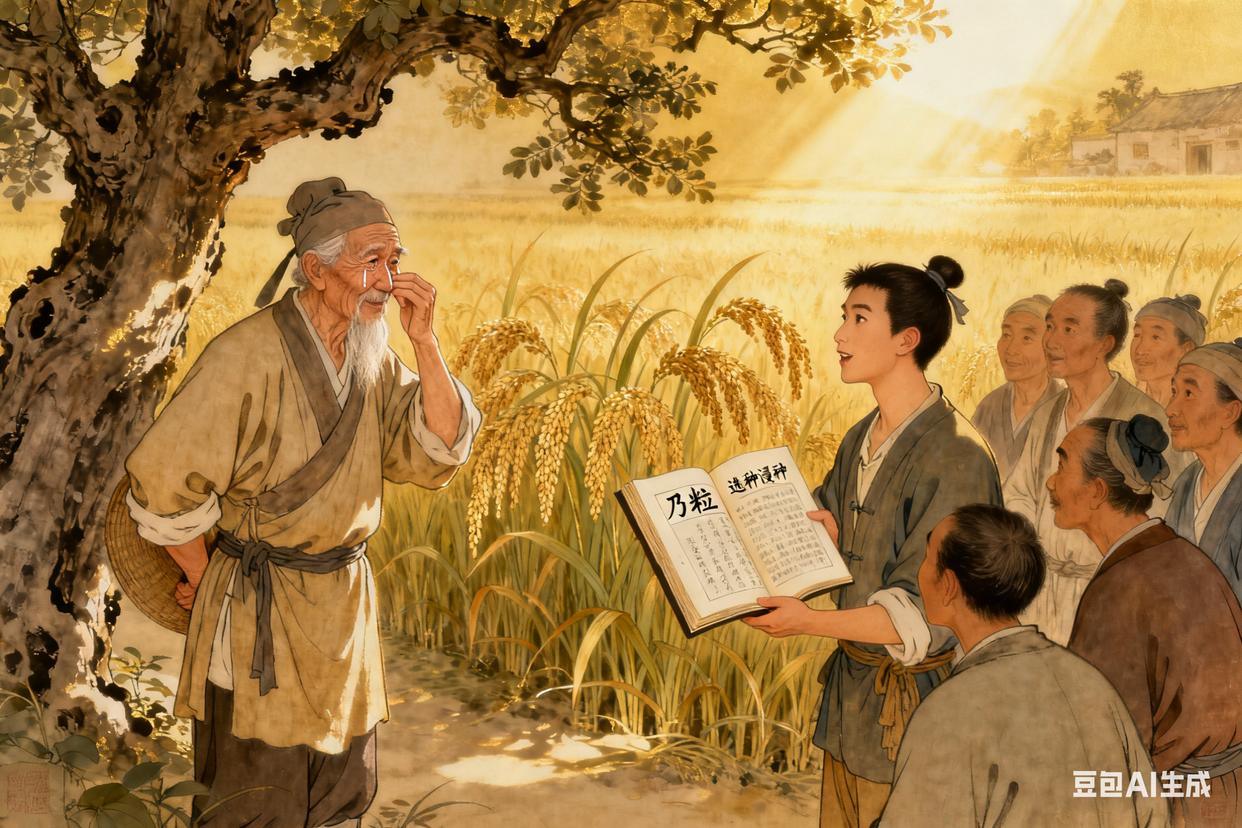

晚年的宋应星,住在奉新老家,看着家乡的农户用《天工开物》里的方法种稻,产量比以前高了三成。有次他在村口的老槐树下,看见一个年轻的农夫拿着《天工开物》,跟其他农夫讲“选种要选穗大粒圆者,浸种要用温水泡三日”,他站在树后,偷偷抹了眼泪——当年落榜的失落,写书时的辛苦,在这一刻都成了甜的。

现在的乡村,还有农业技术员拿着《天工开物》研究传统农具。有个年轻的技术员小王,在奉新的稻田里,按着书里“水车十八齿”的记载,改良了灌溉设备,节水又高效。他摸着《天工开物》的复刻本,说:“宋先生当年写的,不只是技术,是‘务实’二字。现在我们搞乡村振兴,要的就是这种精神——从土地里来,到百姓中去。”

宋应星这辈子,没中过进士,没做过大官,《明史》里甚至没给他立传。可他用一支笔,把百姓的“吃饭本事”写了下来,把“贵五谷而贱金玉”的心思织进了字里行间。就像他书里写的稻子,不张扬,却能填饱肚子;就像他记录的水车,不华丽,却能灌溉田地。那些留在稿纸上的墨痕,那些画在图上的农具,早已经融进了华夏的烟火气里,从崇祯十年的分宜县衙,一直暖到今天的田野上。