你以为“天地不仁”是冷漠?错了!老子用“刍狗”传递一套“心智系统转换”方法,实为教人如何“观复”,以达到思维状态的升维。

在《道德经》中有一章争议很大:

“天地不仁以万物为刍狗,圣人不仁以百姓为刍狗”。

在以往的解读中,从字面意思来看,把“刍狗”当作用于祭祀的草扎的狗,于是,这句话就被解读成了:天地与圣人都很不仁,把万物与人看作是草扎的狗。

这样的解读,明显是错误的,而且读过的人也都觉得这样的解读是错的,但是又不知道错在哪里。

其实,这句话并不是把万物与人看作刍狗的意思,而是老子在当时的历史环境和知识背景下,专门用“刍狗”做的一个隐喻,以此来说明“重叠结构世界”、“重叠结构人体”以及“心智系统转换”这三大概念模型。

我们只要分析一下“刍狗”的“刍”字的“本源字义”,就可以知道老子为什么要用这个“刍”字来说明这三大概念模型。

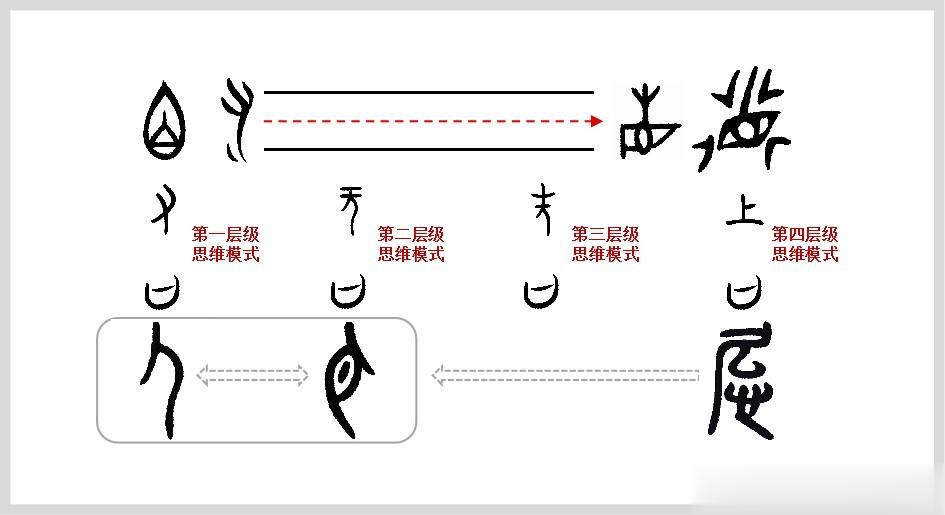

上图,左边是篆文“刍”字,右边是繁体字“刍”,可以看到,二者的结构并没有发生大的变化。

我们就从篆文“刍”字的组成,来分析其“本源字义”。

篆文“刍”字由上下两个圆形的图示组成,这两个图示是完全相同的,只是下面这个图示把上面图示的底部给遮掉了。

换言之,下面这个圆形的图示才是完整的,我们先来分析下面这个完整的图示。

这个圆形图示的外围轮廓,是一个“人”字的变形。

在这个变形的“人”字中间,是一个“草”字。

这个圆形图示表示的意思是:用草填充的人形的人偶,通俗地说就是假人。

在这个圆形图示的下面,还有一根延长线,用来表示能够以此举起这个假人,并且操控这个假人进行表演的握把。

所以,这个可以操控的假人,其实就是在中国传统社会中,在节假日或在某些特定仪式中,经常采用的那种道具。

在现代农村中,有些地方依然保持着这种传统,每到节假日农户们就拿出那些漂亮的假人上街表演。

这个篆文“刍”字中,放了两个这样的圆形图示,是对人们拿着假人上街表演时的场景的浓缩。

把这个浓缩的场景放大以后,我们可以想象一下,在某个节日,在农村的集市上,农户们拿着各种各样的假人,以及其他造型的玩偶,有假人,有假狗,在那里边走边舞,而道路两旁挤满了看热闹的民众。

老子就是拿这种情景中被人操控的假狗的模型,来说明说明“重叠结构世界”、“重叠结构人体”以及“心智系统转换”。

这与老子提倡以“观复”达到人的思维状态的升维,是同样的道理,而且,把“观复”的过程具象化了。

我们就从其中的一组单元模型来展开分析。

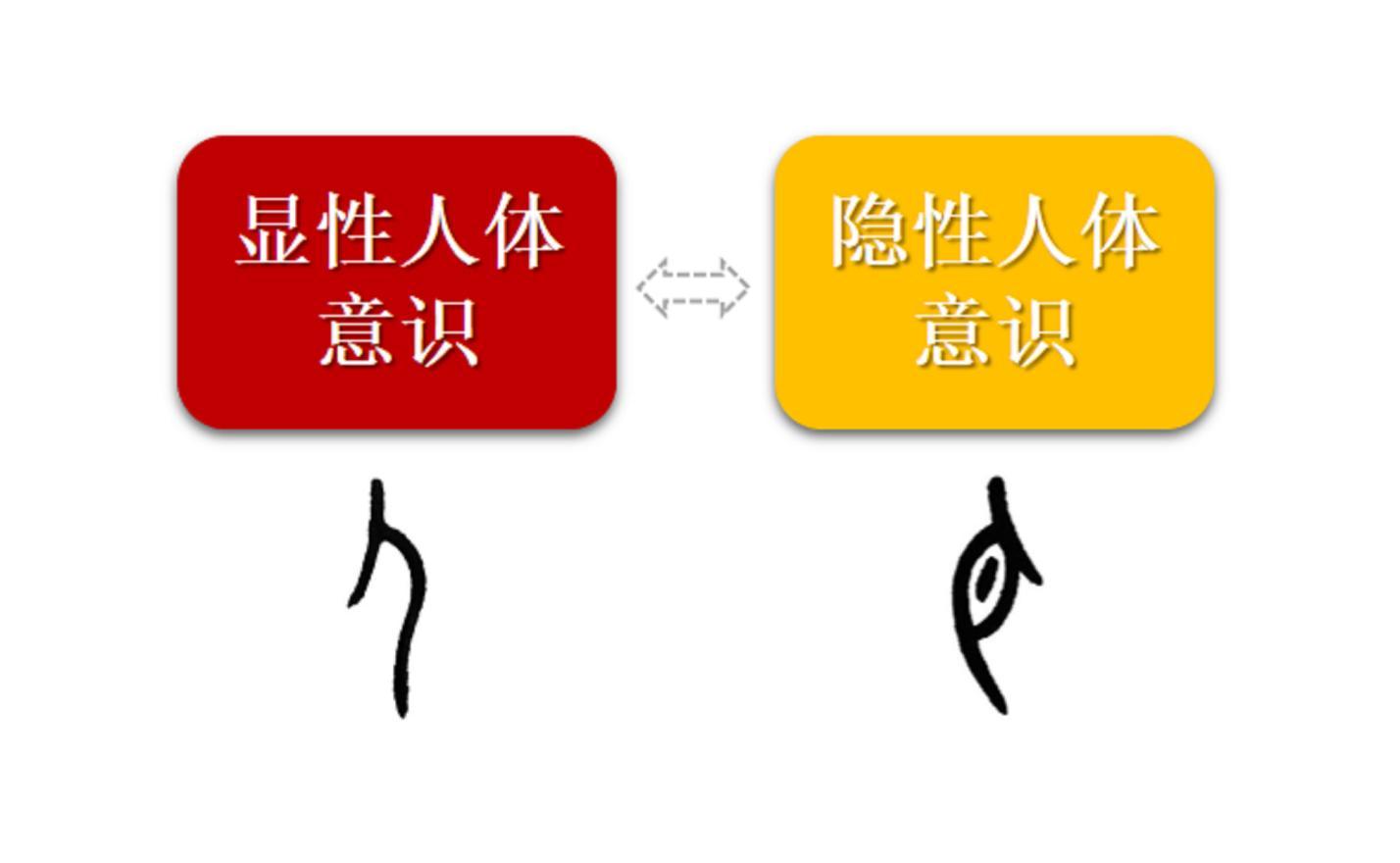

被操控者举着的在表演的假狗(刍狗),就像是人的“显性人体”,或者说生物的“显性身体”,而下面的操控者则是人的“隐性人体”或者生物的“隐性身体”。

假狗与操控者,被老子用来隐喻“重叠结构人体”,由人操控上面的假狗,用来隐喻“心智系统转换”以后所达成的一种状态:

在“心智系统转换”完成之前,由“显性人体”操控整个“重叠结构人体”,而在“心智系统转换”完成以后,由“隐性人体”操控整个“重叠结构人体”,“显性人体”不再操控“重叠结构人体”,而是随着“隐性人体”动而动。

这就好比假狗与操控者之间的关系一样,假狗本身是不动的,只是随着下面操控者的行为而发生行为。

综上所述,可以很确定地说,“刍狗”的意思并不是说把万物和人当作刍狗,而是借用表演中的“刍狗”模型,在向当时的人们传达进行“心智系统转换”的方法。

“为刍狗”的意思就是:进行“心智系统转换”练习,进而达到以“隐性人体”操控整个“重叠结构人体”的境界。

在整个中国传统文化中,充满了弃用“显性人体”,转而运用“隐性人体”的这种应用。

比如,读书人追求的“天人感应”“天人合一”“学不际天人不足以谓之学”,庖丁的“以神遇而不以目视,官知止而神欲行”,以及太极拳中的“由著熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明”。

老子所采用的这个“刍狗”隐喻,与中国传统文化是高度契合的。

由此,我们也产生了一个很好奇的想法,“刍狗”是老子在当时的社会背景下,所采用的一种隐喻,假如老子穿越到了现代,他又会用一种什么样的现代社会中的情景,来隐喻“重叠结构世界”、“重叠结构人体”以及“心智系统转换”这三大概念模型呢?

如何开始学习“心智系统转换”,详细内容已发布于专栏《黄帝老子真经》和《向孔子学功夫》。

评论列表