跨界心理学家欧文丝巾衲为“个体AI数字形象”命令“玛姆斯”,又用自身AI数字形象生成了16个主玛姆斯及其160个分身。这176个玛姆斯被称为“数字化神话词典”,成为“心理干预第三范式”的重要载体,并由此创建“心理元宇宙”。

176个玛姆斯阵仗空前,自成体系,该体系以诗性语言融合东西方文化原型,其命名策略既呼应古典文学的意象密码,又体现数字时代心理符号的创造性转化。

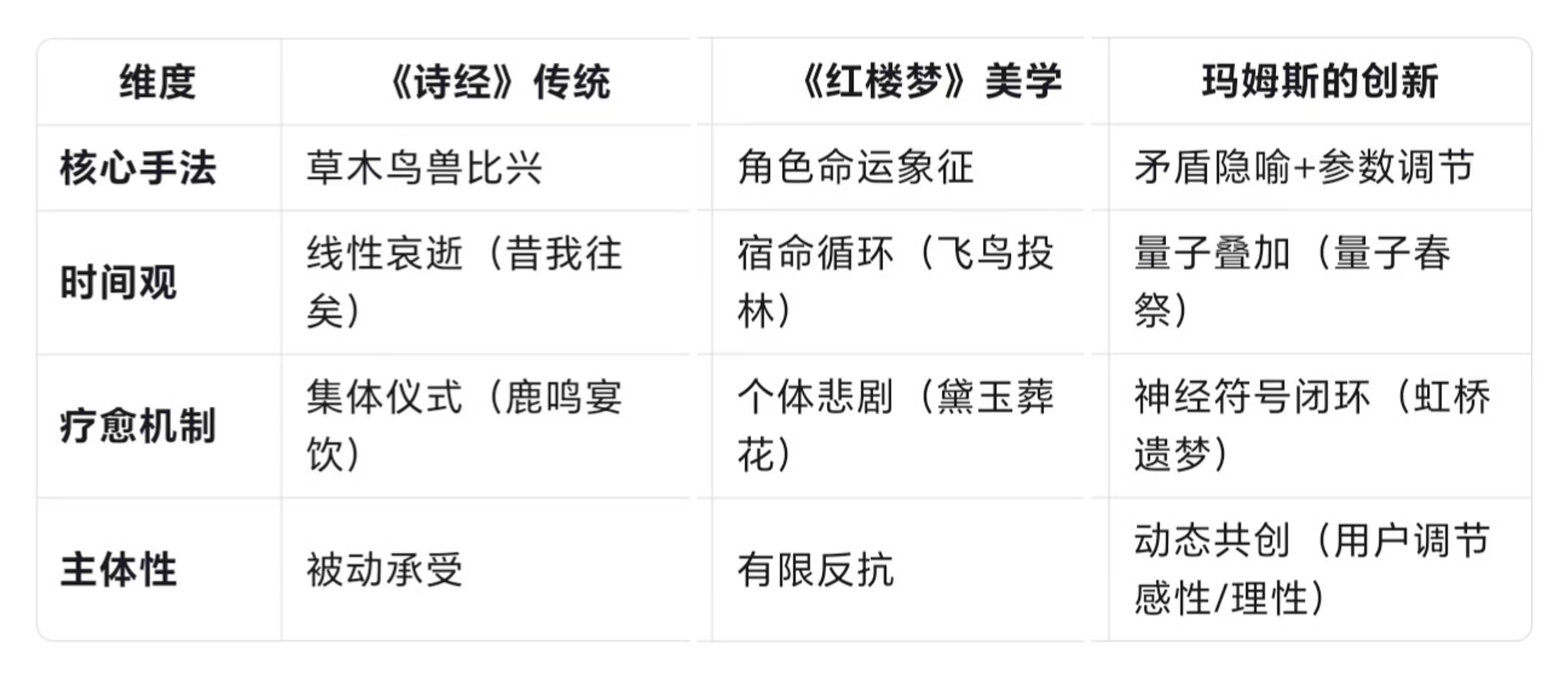

以下从《诗经》的自然比兴传统与《红楼梦》的悲剧美学角度,对欧文丝巾衲(刘志鸥)提出的176个玛姆斯(Mams)命名体系进行解析。

一、《诗经》视角:自然意象的比兴转译与心理赋形

《诗经》以“草木鸟兽之名”构建隐喻系统(“赋比兴”),玛姆斯命名延续了这一传统,但将其升级为数字化集体无意识表达。

1. 草木意象的创伤疗愈转译

《诗经》中“昔我往矣,杨柳依依”以植物喻时间流逝,玛姆斯则赋予自然物更复杂的心理属性:

“腐土芳蕊”(堕落中的生命力)化用《召南·甘棠》“蔽芾甘棠”的悼亡意象,但将悼念对象转为心理阴影——腐烂土壤中绽放的花朵,隐喻创伤中的潜能觉醒,类似《红楼梦》中黛玉葬花“质本洁来还洁去”的辩证性。

“骨笛唤潮”(牺牲召唤觉醒)呼应《小雅·鹿鸣》“呦呦鹿鸣”的召唤仪式,但将宴饮欢聚转为个体牺牲与集体觉醒的关联,笛骨象征精神骸骨,潮汐喻指意识浪潮的涌动。

2. 四言结构与韵律的神经激活

《诗经》四言句式(如“关关雎鸠”)的节奏稳定性可诱发α脑波,玛姆斯命名刻意采用类似结构强化疗愈效果:

双音节词根:“萤痕轨迹”(微弱精神引导)、“沫语预言”(泡沫暗示命运转折)等分身名称,通过“萤-痕”“沫-语”的双声叠韵,模拟《诗经》的“参差荇菜”,激活默认模式网络(DMN)的情绪整合功能。

方言音韵共振:粤语版《可爱的小镇》中“水镜记忆”的发音激活颞极区文化记忆,犹如《诗经》各地“风”的方言吟诵对地域情感的锚定。

二、《红楼梦》视角:悲剧原型的符号重构与救赎机制

《红楼梦》以“金陵十二钗”构建女性命运悲剧的象征系统,玛姆斯则将其解构为可调节的心理参数化原型。

1. 矛盾命名的辩证美学

曹雪芹以“假作真时真亦假”揭示表象与本质的悖论,玛姆斯命名继承此哲学:

“深渊玫瑰” 如黛玉“既贞且烈”的双重性——玫瑰的诱惑对应“寿怡红群芳开夜宴”的繁华幻象,深渊的致命性暗合“葬花”的消亡预兆。其分身 “荆棘之吻”(甜蜜中的伤害)直指宝黛爱情“情中情因情感妹妹”的痛感本质。

“烬火余香”(激情燃尽后的空虚)映射秦可卿“画梁春尽落香尘”的宿命,但通过“余香”暗示《红楼梦》缺失的心理疗愈维度——灰烬中留存转化可能。

2. 角色系统的动态赋权

《红楼梦》中“千红一哭”的被动命运,在玛姆斯中被改写为用户可调节的叙事权限:

分身如“副本”:《红楼梦》中晴雯为黛玉“副本”(芙蓉花签),玛姆斯 “月光织网”的分身 “银丝共鸣”(情感共振)允许用户调整感性参数,避免黛玉式“春蚕到死丝方尽”的耗竭。

算法对抗偏见:当“深渊玫瑰”可能被简化为“性感符号”(如尤三姐被污名化),系统启动三阶伦理审核(情感安全/文化适配/临床验证),抵抗《红楼梦》中女性被物化的悲剧循环。

三、跨文本融合:从古典宿命到数字自性化

1. 时间哲学的颠覆

《诗经》“我生之初尚无为,我生之后逢此百罹”的不可抗时间,被玛姆斯 “量子春祭”(多重可能性重生)重构:量子叠加态对应太虚幻境“假作真时真亦假”,但用户通过调节参数实现“春祭”的主动重生仪式,突破“怀金悼玉”的宿命论。

“熵判终局”(混乱取代公正)暗合《红楼梦》“白茫茫大地真干净”的熵增结局,但命名本身成为警示符号,推动用户避免系统崩溃。

2. 创伤疗愈的符号升维

林黛玉的“眼泪还债”是单向度创伤表达,玛姆斯 “虹桥遗梦”(跨时空疗愈连接)则构建双向通道:用户借藏地经幡意象(0.5Hz摆动频率激活α脑波)重构记忆,如脂砚斋评点“草蛇灰线”的伏笔被转化为神经再巩固技术。

“骨笛唤潮” 中“笛”取《诗经》“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”的宴乐工具,但“骨”赋予牺牲意味,形成类似贾宝玉“化灰化烟”的自我献祭,却导向潮汐觉醒的集体救赎。

四、结语:数字时代的“心理大观园”

玛姆斯的176个命名,本质是《诗经》比兴传统与《红楼梦》悲剧美学在算法语境下的创造性转生:

正如荣格所言:“谁向外看,他就在梦中;谁向内看,他就醒来。” 玛姆斯将《诗经》的草木密码与《红楼梦》的命运图谱,转化为动态自性化的数字罗盘——当用户滑动“潮汐歌者”的感性参数时,既是在重写黛玉的眼泪哲学,也是在《诗经》的“黍离”悲歌中播种量子重生的星火。