本文为长篇连载。

分为《天子篇》、《诸侯篇》、《大夫篇》、《医家篇》、《阴阳篇》、《兵家篇》、《农家篇》、《墨家篇》、《纵横篇》。

·

第三节

“崩坏”滤镜的另一场“崩坏”

·

在古人的观念,西周王朝崩溃的原因有二:

一是源自于周幽王个人的昏庸及朝中的奸臣当道、妖女祸国;

图为汉代人虚构的“烽火戏诸侯”情形。在这一版本中,“周厉王”本人只在意享乐美色,“西虢公”为了阿谀奉承而不计后果,“褒姒”则蕴含着一种与生俱来的邪恶。

二是周王朝的气数已尽,此时王朝的陨落已然是命运中注定的事情。

图为古代“气数”的简易模型。气数原为古代历法的常数,本身并无迷信色彩,但由于古人在唯物和唯心上混淆不清,因此也会被用于某些迷信行为当中。

从今天的角度来看,以上两种观点均属于唯心主义史观,但其中也存在一些唯物主义的内容。我们要注意到,最高决策者的一些个人行为确实会在一定程度上加速或延缓王朝的陨落,古代政权的国家机器也客观存在着因时间积累而愈发衰败不堪的特点,以上两者均为客观事实。只是古人将王朝崩溃的原因孤立地归结于上述客观因素之一,又将上述客观因素的成因归结于片面性个人因素或迷信因素,因此呈现出了一种唯心主义的特点。

至近代,西周崩溃之原因都被阐述为西周封建制的天然制度缺陷所致。具体是周廷把大片领土都“封”给了诸侯,又在漫长的统治时期内不断把“直属”于自身的领地“封”或“赠”予一些封建主,最终造成了中央力量的衰竭和地方封君的坐大。

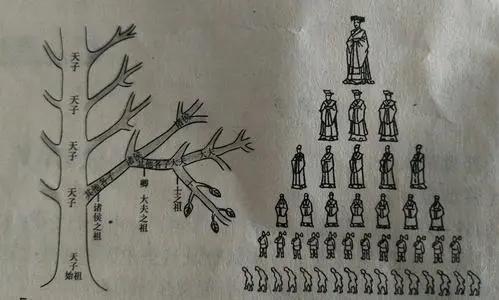

图为一部分近代早期历史学家对西周“宗法封建制”的描述。在当时的描述中,大宗会把属于自身的土地“封”不断封给繁衍出的小宗,小宗内部也会把属于自身的土地“封”给更小的小宗,由此出现了上层统治者实力的不断衰减。

从今天的历史研究成果来看,一些近代早期历史学家对宗法封建制的阐述是存在一些问题的,也不怎么符合正常的逻辑。试想,大宗再糊涂也总该知道土地是有限的而人口的繁衍是无限的,“封”过几轮以后不可能不知道收手。至于早期历史学家对这一“结论”的解释,大抵以“当时观念就是如此”作敷衍,这一“结论”直到后来对宗法封建制研究的深入才得以消除(注)。

(注:有关西周宗法封建制的具体内容可参考许倬云《西周史》的封建制度一章及有关诸监制、采邑制的论文。本文在天子篇、诸侯篇、大夫篇中的部分段落中也有所提及。)

但在这里还是存在一个问题:

一部分近代早期历史学家为什么会猜测出这一不符合逻辑的“结论”?

或者说:

有什么理由会让近代早期历史学家相信——西周的统治者会长期执行着一种明显违反常理的分封制度?

难道,就因为一时犯糊涂吗?

·

从门头沟到通州:知识及观念的趋近与融合在解答这个问题之前,先要思考一个问题:

我们头脑中的知识或是观念究竟从哪里来的?

答案很简单,主要是两个途径:

一是人类在长期的实践归纳——包括经验积累及研究实/试验;

二是人类对实践结果的世代传承和学习。

这个答案背后又存在着另一个问题:

不同人类集群在不同环境下所归纳出的知识或观念肯定是有区别的,可为什么有些环境不同的人类集群会有同样的知识或观念,又为什么有些环境相近的人类集群会不同的知识或观念呢?

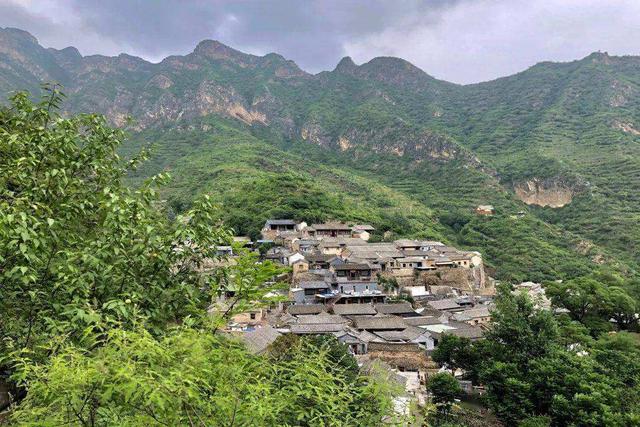

下图为北京市门头沟区的某处山村。

从图中直观地可以看到,相比于北京市通州区平原地区的村庄和唐山市山地地区的村庄,该山村在环境上似乎更接近于后者,但在观念上却与前者更为接近。

而这又是为什么呢?

相信一些机敏的朋友已经想到了原因:

人类集群所生存的【环境】不只包括地理环境、气候环境、农业生产环境,还包括有经济环境、政治环境、生活环境等等。

以门头沟区的山村为例:

该村的自然环境固然与唐山市的一些山村较为接近,但它处在北京城市地区的辐射范围以内,当地居民在经济观念、政治观念、生活观念上自然会更接近于北京城市地区——同理,通州区平原地带的村庄也处在北京城市地区的辐射范围内——因此,就出现了两个村庄的居民在观念上的接近。

那么,如果我们把视线拉远一点呢?比如拉到全国的范围,再比如拉到历史的范围,又会有什么发现呢?

约在公元前80世纪至前20世纪之间,中华大地上的各个人类集群逐渐孕育出了文明的曙光,每个集群在实践中获取的知识也在世代中得以传承。毫无疑问,这些人类集群所积累的知识会有很大差别,比如陶器、工具、建筑的形制乃至语言、宗教、殡葬、仪式等等。当然,有一些人类集群的知识比较接近,原因可能是一个人类集群因为人口因素而先后向外迁出去了若干个子集群,也可能是一些人类集群对某一个较为先进的人类集群进行学习和模仿,再或者可能是征服等一类原因。

下图为现代对河姆渡文化的建筑复原。

河姆渡文化主要分布在公元前50世纪至30世纪的长江下游人类集群当中。从图中可见,她的建筑技术明显是为了适应南中国地区潮湿、多雨、多蛇虫的自然环境。

到了公元前21世纪至前17世纪,一个庞大的古王国出现在了黄河中游地区,即二里头文化,目前来看很有可能就是夏王朝的原型。

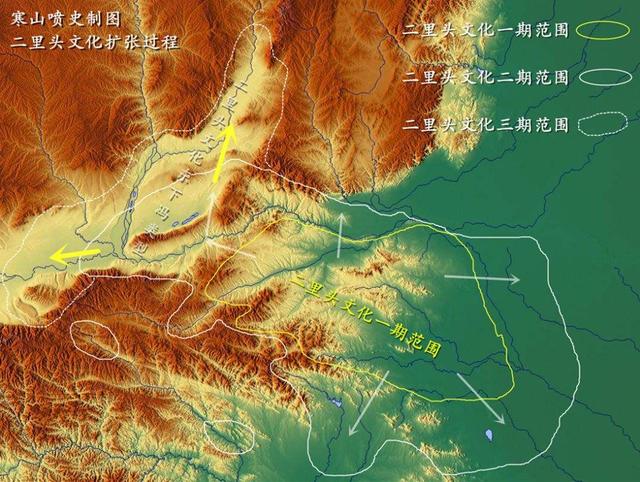

下图为二里头文化的扩张范围。

从图中可以看到,二里头文化的分布范围即使在一期也已经远超过今天一个地级行政区的辖区,至三期甚至超过了今天一个省的辖区。至于为何有如此之多又有如此之广的人类集群均会属于二里头文化,应与人口的迁徙及文化扩张有关。

有关二里头文化的扩张,方式粗略归纳有三:

一是征服,比如二里头文化的人类集群对其他人类集群发动战争,通过消灭敌方人类集群的全体成员或男性成员或军事组织的方式使该集群及领地归属于自身;

二是交流,比如二里头文化的人类集群与其他人类集群进行产品交换,二里头文化的知识就会在交流的过程中输入到其他人类集群当中;

三是辐射,比如二里头文化的人类集群相对富饶、繁荣,周边的人类集群出于艳羡心态或危机意识而对其知识进行学习和追赶。

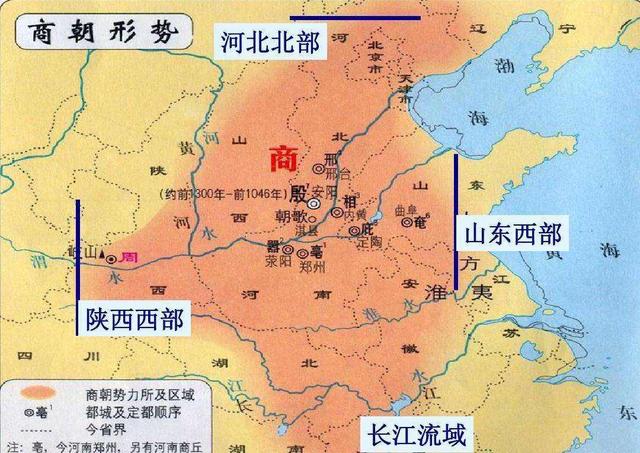

再到公元前17世纪至前11世纪,商王朝取代了二里头古王国,她雄壮的臂膀覆盖了北至燕山、南至九江、西至天水、东至沧海的广阔大地。

下图为商王朝的统治范围。

在商王朝的统治范围内,有一些人类集群表现出的文化与商王畿的大部分人类集群很相近,另有一些与商王畿虽有很多相近之处但也有很多不同之处,还是一些与商王畿完全不同。

其中,一批被称之为“周”的人类集群就与商王畿有很多相似之处,也有很多不同之处。

谈到这里,我们来思考一个问题:

这些被称之为“周”的人类集群,为什么会选择去吸纳殷商的知识或观念,又为什么不把殷商的全部知识或观念都吸纳过来呢?

原因也很简单。在周人的角度看来,“大邑商”的知识或观念有很多都是非常先进的,当然值得周人去学习、模仿、借鉴。但是,学习是有选择性的,像殷人有一些并不先进的知识或观念就没必要学,像一些完全不适合周人生活环境的先进知识或观念至少现阶段没必要学,像一些基本适合或不完全适合周人生活环境的先进知识或观念则可以学习再加以改良。以上的学习工作看上去简单,但做起来并不容易,因为你需要长期的实践去验证一些知识值得或不值得引进,还需要在引入后进行正确的或错误的调整,并承担承受这一系列的试错成本,还会涉及与原有知识体系或观念的融合。

以上内容对于一些年轻的朋友而言可能不是很好理解,为此我们模拟一个场景进行说明。

比方说:

有这么一个名为“土村”的原始村落,它位于某条河的旁边,旁边还有一大片林地和草场。

由于当地有大量的河泥、木材、草料,这个村的成员就在长期的实践中学会了使用泥土、实木、茅草建造房屋的技术,大抵就是用河泥、木材、草料搭配起来砌出墙壁,再用原木搭起房屋,最后铺上茅草做屋顶。如你所知,这样建出来的房子住着肯定没怎么舒服,但总比住山洞或者窝棚好上不少,所以这个村的居民一直对他们的房子还算满意。

有一天,村里有一个叫“老黄”的人外出打猎,结果因为迷路转到了很远的地方,直到碰上了一支行商的队伍(以下简称“商队”,非指殷商民众)才获救。

商队的首领名为“老王”,一直乐于助人。他问了问“老黄”家是哪里了,在明确了“土村”以后,他告诉“老黄”商队之后会途径那里,所以可以捎他一程,只不过路线有点绕,你得先跟着商队去另一个方向的几个地方做生意,完后才折过去。

对于“老王”的邀请,“老黄”自然是千恩万谢地接受了。在之后路程中,“老黄”一直用自己的打猎技术帮助商队驱逐沿途的野生动物,还几次打到了野味给大家改善伙食,一行人的关系也就迅速升温。

几天以后,商队到达了一个叫“岩村”的山村。这个村子的建筑是用岩石建造的,看着就很结实。对于“老黄”来说,用岩石建房子当然是一件不可思议的事情,他把自己的诧异告诉商队的成员,却发现是自己大惊小怪了。“老王”还专门拿出了货物里的一些工具,告诉他哪些是用来切割石材的,哪些是用来凿出石孔的,等等——总之,拿石头盖房子是一件很正常的事情。

又过了几天,商队到达了一个叫“砖镇”的镇子。这个镇子的建筑是用一种看上去像岩石又不是岩石的材料制作的,看着和岩石一样结实。“老王”告诉“老黄”,这个东西叫“砖”,是用泥土烧出来的,说完还从货物里拿出一些工具给他看,说哪些工具是用来做模子的,想要烧砖还需要哪些哪些东西,等等。

再之后,商队抵达了一座叫“京”的城市。在这个城市里有一些巨大的宫宇,仿佛只有神灵才能建造出来。“老王”告诉“老黄”,这些建筑其实也是人建起来的,但需要调集很多人打地基、运材料、搭砖石才能建出来,在一些很要紧的位置上还要使用大量青铜。至于所需的人力和物料俨然超出了“老黄”的认知范围,似乎也只有神灵才能调集如此之多的资源。

最后,商队绕到了“土村”。

在临别时,“老王”说“老黄”此行也出了不少力,想给他留一些东西作报酬。

“老黄”想了想,决定要一些“老王”曾介绍过的那些建筑工具,也好改一下自己家的房子。

现在,我们来思考这样一个问题:

“老黄”该怎么改?

首先,“京”的建筑技术可以排除,因为“土村”无论如何也不可能调集这么多人物力资源;

其次,“岩村”的建筑技术也可以排除,因为“土村”附近并没有石料厂,找不到原料再有技术也派不上用场。

相比之下,“砖镇”的建筑技术就显得可行很多。“老黄”按照记忆试着烧出来几块砖,虽然质量上并不大理想,但看着还算可以。

“土村”首领“老张”看了“老黄”的成品以后也觉得这个东西应该不错,所以专门资助了“老黄”一批物资,让他带着几个后生去找那个“砖镇”,把烧砖和用砖盖房的知识学过来。

那么,“老黄”一行回来以后就一定能盖起砖房吗?

不一定。

首先,各地的土质和水质都是不一样的,用“土村”的泥土烧出来的砖很有可能和“砖镇”所产的有所区别;

其次,各地的植物及木质是不一样的,在承重、受力、密度等因素上都会有一些差别;

再其次,各地的地质是不一样的,地基该打成什么样也会有区别。

如果以上三者都有很大区别的话,直接照搬“砖镇”的建筑知识肯定不行。那么,“老黄”应该怎么办呢?当时是结合当地的实际情况进行调整。至于怎么调整,则需要若干次的尝试和检验——如你所知,古人弄不清楚烧砖时不同土质的化学反应,也弄不清楚不同木质的受力平衡,所以只能靠一次次实践来验证结果。

但是,这件事就没有捷径吗?

当然是有的。

首领“老张”盖过好几次房,对当地的土质、地质、木质比较清楚。在“老黄”进行尝试的时候,“老张”经常给出这样的建议——“咱们这里的地软,地基最好再打夯实点”,“咱们这里的木头软,你最高多搭几根”,“搭这么多木头应该有点沉,你最高加点砖再加根柱子”,等等。虽说“老张”也不知道自己说的对不对,一样要等试过以后的结果,但他的知识终归给了“老黄”一些尝试的方向,无论试出可行还是不可行都是有意义的。待“老黄”成功盖出第一间砖房以后,“砖镇”的这部分建筑知识就通过修剪而融入到了当地的建筑知识当中。

另外,还有一种捷径。

就在“老黄”试着盖砖房的时候,有一队“京”的旅人路过,其中里面有个建筑方面的专家一眼就看出了“老黄”这么盖有问题。

为此,他叫住了“老黄”,说你不能这么盖。然后,他告诉“老黄”应该如何测算砖的强度,又该如何测算木材的强度,等等。之后,他还告诉“老黄”在得到这些数据以后该如何计算出和合理的建造方案。下面,他又告诉“老黄”出现当强度不足多少多少的时候你需要在哪个位置加装哪些结构。在这位专家的指导后,“老黄”很快尝试出了盖起砖房的方法。

在“建筑专家”的例子中,就无所谓谁融入谁了,因为“京”所掌握的知识已经能够完全囊括“土村”和“砖镇”的所有建筑知识,所谓“‘土村’的建筑知识”和“‘砖镇’的建筑知识”也就没有区分的必要了。

当然,以上的模拟场景还是太理想化,很多因素都没有考虑,比如各个人类集群之间的语言通不通,“土村”当地的经济水平能不能支撑起盖砖房的成本,等等。但有一点应该可以确定,那就是“土村”的居民在看过“砖镇”、“岩村”、“京”的房屋以后不可避免地会对自身的房屋产生出一定的不满,进而产生出渴望拥有一间好房屋的欲望。至于这种欲望可能产生出一系列连锁反应,而最终的结果必然走向“土村”在知识和观念上与“京”逐渐相近的结果。

具体来说:

首先,“土村”的民众总有一天会去“京”学习某种知识,在学习时就必须顺带着学会“京”的语言。由于“京”的知识量比“土村”更大,“京”的语言中自然就会有一些超出“土村”知识的事物的词汇——举个例子,“京”的语言中有容量的计量单位“升”,而“土村”对容量并没有要具体量化的概念,所以也就没有对应的词汇——那么,这些游学者在回村使用“土村”的语言时还是会用“京”的词汇来表述这类事物,“土村”在语言上就会被渗透。

后来,“土村”的民众开始向“京”求购需要的青铜工具,而“京”的商人知道了以后也对“土村”当地的木材、皮毛和某种植物的根产生了兴趣,于是双方决定进行交换。在之后的贸易过程中,“土村”的民众必然会接触到“京”人伐木队的组织架构,也会接触到“京”人对皮毛衣物的加工和审美,还会接触到“京”人使用某种植物的根进行祈祷的仪式以及治疗某种疾病的“神迹”。以上这些都有可能被“土村”的居民模仿,“土村”在社会组织、服饰、宗教、医学上也会出现趋近。

再后来,有个人在“京”当了吏,在生活方式上也和“京”人基本一致。他在“土村”的家属当然感到荣光,于是自然会把他当做榜样进行模仿。同理,其他“土村”的居民看到以后也会模仿。当这些人成为大多数以后,少数人也只能跟进,最终“土村”就会在整体上的知识和观念都与“京”趋近。

说到这里,我们也就弄清楚了不同环境下的人类集群为什么会出现识及观念的趋同,但似乎又解释不了现实中的另一个反例:

人类集群的知识和观念并没有趋于统一。

这又是为什么呢?

·

从清代到现代:知识体系的重组与排斥上一节中,我们提到过当今人类知识在部分领域中存在有不同体系,比如语言中的中/英文,医学中的中/西医,法律中的大陆/海洋法系。

至于为什么会出现不同体系,究其根本在于:

人类在这些领域中的认知还是比较有限的,还不能将各个经验体系进行合并。

这一点对于一些朋友来说可能不太好理解。

对此,你可以回看一下上文中的模拟场景:

“土村”和“砖镇”的居民各自在实践中总结出了一套适合本地土质、水质、木质的建造方法——往大了说就是一套建筑经验体系——但由于两地居民都弄不清为什么这么搭就行、不这么搭就不行,所以没人知道“砖镇”的建筑经验体系放在“土村”的环境下该怎么调整,只能结合“土村”的经验一次一次地试,就算试验成功了也只是改进“土村”的建筑经验体系,并不能将两地的建筑经验体系合并。

而“京”的居民对各类建筑材料的韧性、密度、硬度及在各类结构中的性能等方面已经有比较深的认识了——往大了说就是一套建筑理论体系——所以,他们非常清楚“土村”的房子为什么这么盖,“砖镇”的房子又为什么那么盖,在“土村”想要盖出类似于“砖镇”的砖房应该这么盖,如此一来也就无所谓“土村”和“砖镇”各自的经验体系了。

就体系的问题,我们在之前的上一节及《医家篇》中多次说明过,这里不再赘述。估计有朋友会问,文中反复提到医学对大众存在信息差,可为什么文中还是总以医学举例?其实原因很简单,由于已知因素的影响,我们不便于使用法律、教育、社会管理等领域进行举例,就算能以此举例的话也很有容易引起一部分朋友的不舒服,也就无法心平气地思考后面的重点问题——虽说医学领域也会让一部分朋友感到不舒服,但总要比上述领域好上一些。接下来,我们来思考一个重点问题:

中国从公元前80世纪至公元19世纪是否形成了一套知识体系?

是。

而这套知识体系是否达到了理论体系的高度?

当然没有。

那么,源自西方的一套知识体系是否已经达到了理论体系的高度?

有相当一部分达到或接近了,也有相当一部分仍停留在经验体系的水平。

现在再来回看当代的各个学科,你就能理解为什么一部分学科中总有一些分支被冠以“中”或类似的标签——这种表现当然不是为了满足于民族情绪,而是基于21世纪人类知识水平的客观结果。

由于本文不便在社会科学领域上举例,而医学又与大众之间存在信息差,这里我们暂且举一个最贴近生活的例子:

烹饪。

截止至21世纪,人类对各类食材在不同烹调方法下发生的一系列化学反应还知之甚少,也对人类的味觉系统及内分泌系统了解有限——是的,人类在生物学领域绝对没有你以为的那么先进,无论体现在医学上还是烹饪上——所以就会出现中餐、西餐这类大体系以及川菜、粤菜这类小体系。

现在来思考这样一个问题:

中餐和西餐,哪个体系更先进?

估计很多朋友认为应该没法比。

那我们再具体一点:

川菜和诺曼底菜肴,哪个体系更先进?

估计很多朋友还是应该根本没法比。

接下来更具体一点:

19世纪川菜和21世纪川菜,哪个体系更先进?

按理说,应该是12世纪的川菜体系更先进,毕竟2个世纪的积累成果摆在那里,更何况烹饪工具又得到了显著提升,还有不少新的食材加入了进去。

后面,我们再来换一种问法:

19世纪川菜和21世纪诺曼底菜肴,哪个体系更先进?

从常理看,应该是21世纪诺曼底菜肴应该比19世纪川菜的体系更先进——最起码,时间、工具和食材的丰富性摆在那里。

再换一个问题:

19世纪川菜和21世纪某非洲土著部落的烹饪体系,哪个体系更先进?

要说起来,还是19世纪川菜应该比21世纪某非洲土著部落的烹饪体系更先进,因为19世纪的四川在落后也总该超过了21世纪的非洲原始部落。

注意,在上文中我们使用了很多个“应该”。至于为什么都是“应该”,是因为我们并没有对川菜、诺曼底菜肴、非洲土著部落菜系在19世纪或21世纪的烹饪水平做过任何调研,也没有对菜系水平如何评判做过研究,只是根据平时认知的思维惯性乃至惰性做出了一些判断——得出的结论可能是对的,也可能是错的,纯粹是瞎猜。

尽管是瞎猜,但我们还是有必要弄明白我们为什么会这么猜。

理由倒也简单:

川菜和诺曼底菜肴,在国际上都比较有名的菜系,【应该】都算得上先进。而新事物一般要比旧事物先进,所以19世纪的川菜【应该】不如21世纪的川菜,诺曼底菜肴也是同理。由于有时代差,你拿19世纪川菜比21世纪诺曼底菜系【应该】是不公平的,所以后者【应该】会先进一些。而非洲原始部落是要比19世纪的四川落后的,其烹饪技术【应该】也不如旧时四川的水准。

我不知道有没有朋友认为本文跑题了,但接下来一定要跟上我们的进度。

试问:

至清晚期,知识分子们在接触到西方知识体系以后,是认为它比中国知识体系先进、落后、还是持平?

即使是最自负的一部分,也会意识到西方知识体系在整体上要比中国的更为先进——区别只是在哪些领域上差距的多与少。

那么,当时的知识分子应该怎么办?

有人认为应该抛弃中国的全部知识体系而全盘西化,有人认为应保留中国知识体系的内核而在部分领域学习西方,还有人认为“拿来”西方先进且适合的东西来修缮我们落后且错误的东西——最后,历史证明了“拿来主义”是正确的道路。

至于如何“拿来”,粗略一点来说就是:

对于接近理论体系的内容,就要全面“拿来”——比如武器制造一类的工业领域;

对于尚处于经验体系的内容,合理地“拿来”以验证、改进、扩充中国的原有经验体系——比如语言,其他的有些虽然更典型但不便于在本文展开讨论,现代汉语相比于古汉语而言明显有一定程度上的“西化”成分;

对于不先进或不适合的内容,也就没必要“拿来”——比如法律上对某些犯罪的处罚力度。

上面这些听起来容易,但真做起来就会发现一个问题:

如何界定哪些是“接近理论体系”的内容和“尚处于经验体系”的内容,比如西方那套道德“理论”是否要全部都“拿来”?

紧随其后的又是另一个问题:

又该如何界定哪些是“先进的”、“适合的”、“不落后的”、“不适合的”,比方西方对于宗教及“信仰”的态度是否要“拿来”或者说“拿来”多少?

以上问题从今天的角度来看或许有了答案,但对于近代的知识分子而言绝对是模糊不清的,因此就会出现一些过度推崇西方某一领域或过度贬低中国某一领域再或反之的现象。

兜兜转转一圈。

我们回头来看前文中提到的一部分近代史学家对西周的态度。

可想而知,有了“(近代)西方”的对比,“(近代)中国”的社会制度当然是落后的,往前捯近30个世纪只会更加落后——所以,西周的统治者干出多荒唐的事都不新鲜——至于是否合理就显得没那么重要了。在这里,我们并不是要批判这部分近代史学家,而是要认清这些观点是时代所限的阶段性成果,把任何人放在当时的时代环境下大概率都会把“第一张饼”烙成这样。但是,我们还是要弄明白这些近代史学家为什么会产生这样的观点,也只有认清这一点我们才能找出问题的根源。

那根源又是什么呢?

或许是:

当时的一部分近代史学家并不是以正常的视线去观察西周王朝,而是在中国知识体系崩溃与重组的“滤镜”之下以一种扭曲的视线去审视中国古代政治经验体系的起源。在“滤镜”之下,中国古代政治体系的轮廓会出现一系列光怪陆离的扭曲,比如过度拉伸或过度压缩等等。

这样的“滤镜”当然不只出现在历史领域。

比如,在医学领域中:

一些西医师由于具备专业医学知识倒不至于误信“中医不用双盲试验”或“西医治标,中医治本”的谎言,但还是会因为中医在某些方面存在一些客观问题而扩大为“中医全是错的”一类的臆想,亦或是因为中医在治疗某些领域上较为擅长而扩大为某些不切实际的幻觉——究其根本,在于“滤镜”让西医师错以为中医是一种和西医绝对对立的东西,由此产生出某种极端化的“逻辑”:。

再比如,在法律领域中:

一些人会过度低估古代立法、司法、执法的水准,认为古代判案完全拒绝于官员的个人意志,这在古装剧里较为常见;又有一些人会过度理想化古代执法者的水平,认为古人会像机器人一样把法律贯彻到底,典型的就是“秦法之严”的段子。

最后,我们来思考一个问题:

在礼崩乐坏的东周时代,士人是否也是在某种“滤镜”下回看着夏、商、周三代呢?

如果是的话,这层“滤镜”又会把原本的旧时光扭曲成什么样子?

·

下一节:

兵家篇(1):人类领域