在互联网时代,公众人物的口碑如同精准校准的天平,一端承载着大众赋予的情感滤镜,另一端则随着人物身份、财富与社会角色的转变,不断叠加着更严苛的审视标准。雷军口碑的起伏与董宇辉的公众形象变迁,看似是个体案例,实则折射出一套共性的大众认知逻辑 ——“人民叙事” 的共情红利与 “精英身份” 的审视压力,始终在动态博弈,而 “情怀” 则是这场博弈中最脆弱也最珍贵的信用货币。

雷军早期的口碑建立,精准踩中了大众对 “奋斗者” 的情感共鸣点。彼时的他,以 “中关村劳模” 的标签走进公众视野,从金山软件的艰难突围到创立小米时的 “为发烧而生”,每一段经历都被包裹在 “从 0 到 1、逆境翻盘” 的人民叙事逻辑里。他在发布会上穿着牛仔裤、帆布鞋,用 “性价比”“让每个人都能享受科技的乐趣” 等话语,将自己塑造成与普通消费者站在同一阵线的 “创业者”—— 不是高高在上的资本大佬,而是能理解大众对 “物美价廉” 需求的同行者。这种形象塑造,完美契合了大众对 “奋斗改变命运” 的价值认同,人们在他的故事里看到了自己为生活打拼的影子,共情随之产生,口碑自然水涨船高。

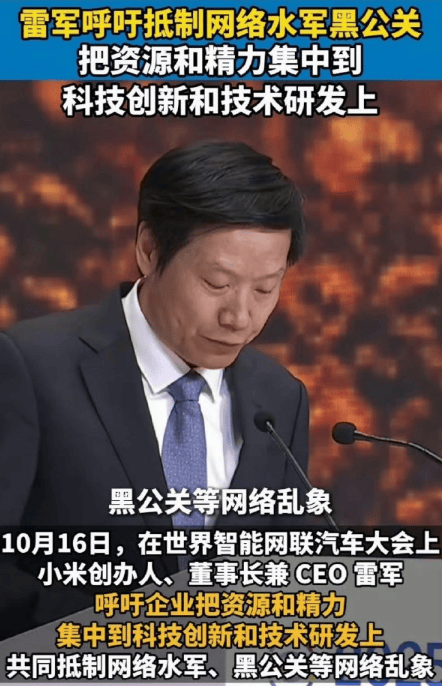

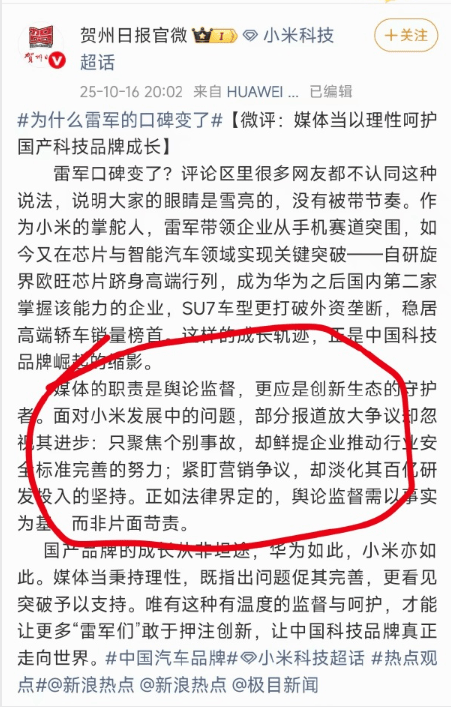

但口碑的根基,终究难以脱离现实维度的支撑。随着小米上市、雷军千亿身价的曝光,公众逐渐意识到,那个曾经 “和我们一样” 的创业者,早已进入了精英阶层。身份的转变,直接触发了大众评价体系的切换 ——当一个人从 “人民叙事” 中的奋斗者,变成 “精英叙事” 中的既得利益者,大众的期待阈值会瞬间拉高,审视的放大镜也会随之聚焦。人们开始用精英的标准复盘他过往的承诺:“性价比” 是否真的贯穿始终?生态链产品的质量是否匹配宣传?曾经的 “感动人心、价格厚道”,在资本逐利的现实面前是否有所妥协?一系列争议事件,比如部分产品的品控问题、营销话术的争议,都在这种高期待的审视下被放大。大众发现,千亿身价背后的商业逻辑,终究绕不开资本的本质,曾经的情感滤镜逐渐破碎,口碑也随之出现裂痕。

无独有偶,董宇辉的公众形象变迁,几乎是这一逻辑的复刻。起初,他以 “东方甄选主播” 的身份走红,镜头前的他出口成章,既能讲解诗词歌赋,也能分享自己从农村走出、靠读书改变命运的经历。“打工仔靠才华逆袭”“不向职场强权低头” 的标签,让他成为大众眼中 “清流” 般的存在 —— 他不是传统意义上光鲜亮丽的网红,而是带着书卷气、懂普通人艰辛的 “同行者”。人们在他的直播间里,不仅买到了农产品,更获得了情感慰藉:看到他用温柔的语言化解直播中的突发状况,听到他分享自己求学时的窘迫与坚持,大众仿佛看到了努力生活的自己,“人民叙事” 的共情再次生效,他的口碑也达到顶峰。

然而,当企业权力结构调整、董宇辉的身价倍增(据报道其个人商业价值已达数亿),阶层的边界开始清晰。大众突然意识到,那个曾经的 “打工仔”,早已不再是 “和我们一样的普通人”,而是手握巨额财富与话语权的精英。评价体系的切换再次发生:人们不再仅仅关注他的才华与情怀,而是开始审视他的角色转变 —— 从 “打工人” 到 “管理层”,他是否还能代表普通劳动者的利益?巨额财富的背后,是否存在商业运作的博弈?曾经的 “理想主义”,在商业合作与资本介入后是否会变质?尽管他仍试图维持 “文化人” 的形象,但大众的情感滤镜已逐渐褪去,评价开始回归客观理性,甚至出现质疑的声音。

这两个案例共同指向一个核心:“情怀” 从来不是可以无限透支的标签,大众的偏爱与滤镜,本质上是一个 “信用账户”。当公众人物以 “人民叙事” 获得大众信任时,相当于在这个账户里存入了初始信用;但随着身份、财富的转变,若不能持续用 “超出预期的行动” 为账户充值,信用就会逐渐消耗。雷军若能在身价增长后,更坚定地履行 “性价比” 承诺,用更严格的品控回应大众期待;董宇辉若能在角色转变后,持续以实际行动关注普通劳动者权益,或用更多公益行为回馈社会,或许能延缓信用消耗的速度。但现实是,多数公众人物在进入精英阶层后,往往更关注商业利益与个人发展,忽略了大众对 “情怀延续” 的期待,最终导致信用账户透支,口碑迎来反转。

归根结底,大众对公众人物的口碑评价,从来不是静态的,而是随着人物身份、行为的变化不断调整的。“人民叙事” 带来的共情红利固然珍贵,但终究只是口碑的起点而非终点。一旦精英身份确立,公众人物就必须接受更高标准的审视,并用持续的、切实的行动维系 “情怀信用账户”。毕竟,大众可以因为 “共情” 而偏爱一个人,也可以因为 “失望” 而收回这份偏爱 —— 这既是口碑的脆弱之处,也是它最公平的地方。

评论列表