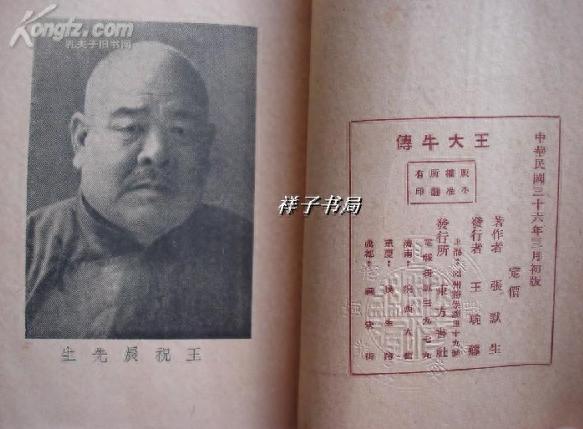

在山东教育史上,齐河晚清举人王祝晨占有很重要的位置。他多年担任中小学校的领导工作,具有超前的现代教育思想和理念,坚持自编新式教材,组建男女搭配的教师队伍,主张男女平等的受教育权利,邀请中外文化名人进校演讲,组织学生演讲辩论,充实学校图书馆、实验室,使济南乃至山东省的现代教育得到蓬勃发展,加之本人体态胖大,人送绰号“王大牛”。他的学生张默生根据其事迹写出《王大牛传》,由上海东方书社于1947年出版。其子王恒撰写的《王祝晨传》,也由吉林人民出版社于2004年10月出版发行。

(张默生撰写的《王大牛传》一书图片)

传奇人生

王祝晨(1882-1967),原名王世栋,齐河县安头乡王举人庄人。其家族在明初由河北枣强县迁来。祖父王峰,务农;父亲王义光,县学廪生。王祝晨于清光绪二十八年(1902)增补为廪生,次年考入济南书院。光绪三十年(1904)转入山东优级师范,宣统元年(1909)毕业;宣统三年(1911)春参加北京学部复试,奖给举人,为七品京官;1912年任山东提学司科员,后改任省教育报主编;1913年秋,他会同刘冠三、鞠思敏、于明信等创办济南私立正谊中学,任义务教员;1914年5月赴日本考察日本教育;1915年,任聊城省立第二中学校长;1918年秋当选为山东省议会议员,并在家乡创办私立“强恕学校”;1919年夏任山东省立一师附小(济南师范学校附属小学)主任(校长),1922年任山东省立一师校长;1925年12月25日,在纪念云南反袁护国起义十周年大会上发表救国救民的演讲,触犯了山东省政府当局,次年2月被省教育厅撤销一师校长职务。

1927年1月,王祝晨加入国民党,4月于武汉参加北伐军,5月升任国民党山东省党部指导员;1928年先后在曲阜省立二师、济南省立一师、聊城省立三师、济南高中任历史教员,期间撰写出版《三民主义教育实施之研究》一书;抗日战争爆发后,随山东联合中学学生徒步南撤到湖北、四川,任教师服务团团务委员;1943年任教于四川绵阳国立六中;1946年返回济南,先后在济南中学、正谊中学、齐鲁中学任教。

建国后,王祝晨历任济南市第一中学校长、济南市各界人民代表会议协商委员会副主席,山东省第一届、第二届各界人民代表会议代表,第一届全国人民代表大会代表,山东省第一届人民代表大会代表,山东省人民委员会委员,山东省教育厅副厅长,政协山东省第一届、第二届委员会委员,第三届委员会副主席,山东省地方志委员会副主任。1958年,被认定“有严重的反党反社会主义的言行”,被撤销其人大代表的资格,受到不公正对待。1960年2月,在周总理的过问下,恢复其省政协副主席的职务。1967年9月11日,病逝于济南,终年85岁。

特立独行

王祝晨为山东教育界元老,其种种特立独行,正是山东现代教育的肇始。从男女生同校同班、白话文入课本、女教师登讲台,到促成山东第一位女留学生赴美……不管在山东留学史上还是教育改革史上,“第一个吃螃蟹”的“老牛”校长王祝晨,都是开一代风气之先的人物。

1919年夏,王祝晨任山东省立一师附小主任。一师附小是省立一师学生的实习园地,分初小和高小两部,当时规模比较大,但教学内容和方法还比较陈旧。教师是清一色的男教师,学生是清一色的男学生,教材是清一色的古文教材。这些都阻碍着小学教育的发展。王祝晨任主任后,对附小进行了3方面的革新:第一,在社会上公开招聘女教师,并实行男女同工同酬;第二,公开招收女学生,实行男女生同校;第三,成立了小学教材研究会,推广白话文教学,自编白话文活页教材,成为山东省白话文教材的编辑中心。上述3项改革,在山东小学教育史上具有开创性意义。期间,王祝晨还亲自率领附小教师利用暑假机会,去北京、南京、上海、天津等地的小学参观学习。

1922年,王祝晨升任济南省立一师校长。他首创全省体育、艺术专修科,主编《一师周刊》。他提倡并采用大包围的教学方法,即通过邀请名人专题讲演,组织学生演讲辩论,充实图书馆、实验室,组织文体课外活动等措施,拓宽学生的知识视野,强化学生的知识记忆。他积极参加爱国运动,支持学生的爱国行动,提倡新文化,发起组织“尚学会”,并主编会刊《文化新介绍》。

在邀请名人进校讲演中,王祝晨力邀印度大诗人、诺贝尔文学奖获奖者泰戈尔到一师讲演的举动,成为轰动一时的头等新闻。1924年初,王祝晨打听到印度诗人泰戈尔要到中国访问考察的消息后,费尽周折,将泰戈尔和徐志摩请来济南为师生演讲。4月24日下午2点半,一师的大礼堂内已是座无虚席,但来自四面八方、各行各业的文学爱好者,包括大量女青年,还是一个劲地向里挤。不一会儿,礼堂内走道、窗台上也有人了。泰戈尔的精彩讲演,徐志摩的风趣翻译,不时博得现场一片片热烈的掌声。直到黄昏时分,街道上的行人已渐稀少,可听讲的人群依然站立在那里,静悄悄地远眺着马车消失的地方……。王祝晨当一师校长期间,还邀请美国教育家杜威以及国内知名人士胡适、冰心、周作人、杨杏佛、李石岭等人来校讲学,使师生开阔了视野,走近了名人、活跃了学习气氛、对学生立志成才收到事半功倍的效果。

王祝晨在学习西方问题上有清醒认识。他认为中华民族只有认真学习吸收世界上的先进文化知识,才能摆脱近百年来形成的积贫积弱和屡屡受列强欺负的局面。因此,他不仅力主改革中国的教育制度和教学模式,还对派遣学生赴外留学的事情特别重视。早在聊城省立第二中学工作时,曾资助学生孙清晨自费留学美国,开山东赴美勤工俭学之先河。因公费名额少之又少,孙清晨唯有选择自费之路,但家庭经济条件又不允许。此时的王祝晨,根据吴稚晖、李石曾等人“留法勤工俭学”的经验,极力鼓励孙清晨走“勤工俭学”之路。孙清晨终于在王校长的鼓励和赞助下走向赴美留学的道路。

如果说中国男子公费留学机会少之又少,那么女子官费留学则更是凤毛麟角。全国的女学生从1914年才得到官费留学名额,并且隔年一次,每次仅10人。直到1918年,山东仍无1名女留学生。1918年夏天,当选为山东省议会议员的王祝晨,连同鞠思敏、聂湘溪等议员一起提出了增加官费留学生名额,而且要增加女生4名的提议。经过王祝晨等人的据理力争,提案几经周折终于通过,山东终于才有了官费女留学生。王祝晨的大女儿王非曼,在父亲的鼓励之下通过了赴美留学的考试。为庆祝这次胜利,一向厌恶喝酒的王祝晨竟然喝了个酩酊大醉。

桃李芬芳

著名诗人臧克家、散文作家李广田、国学大师季羡林、我国宋史泰斗邓广铭等,都是省一师的学生,他们对校长王祝晨有着深厚的感情。臧克家曾深情回忆道:“我们的老‘牛’校长从事教育工作四五十年,这是多么崎岖多么漫长的一条道路啊。老‘牛’校长闯关似的,也闯过了辛亥革命、五四运动、1927年大革命、抗日战争、解放战争,抗因袭照搬、开一代新风,艰苦奋斗、不屈不挠地站在自己的岗位上,一站就是数十年,这是容易的吗?这是人人能办到的吗?我亲爱的老‘牛’校长,我忘不了你给我的思想教育,我常常因为想到你而产生一种精神力量”。

著名国学大师季羡林作为王祝晨的学生兼同事,认为校长王祝晨却是个领山东时代风气之先的大教育家。在季羡林《病榻杂记·回忆一师附小》中写道:“附小好像是没有校长,由一师校长兼任。当时的一师校长是王士栋,字祝晨,绰号“王大牛”。他是山东教育界的著名人物。民国一创建,他就是活跃的积极分子,担任过教育界的什么高官,同鞠思敏先生等同为山东教育界的元老,在学界享有盛誉。当时,一师和一中并称,都是山东省立重要的学校,因此,一师校长也是一个重要的职位。在一个七八岁的小学生眼中,校长宛如在九天之上,可望而不可即。可是命运真正会捉弄人,在十六年以后的1934年,我在清华大学毕业后到山东省立济南高中来教书,王祝晨老师也在这里教历史,我们成了平起平坐的同事。在王老师方面,在一师附小时,他根本不会知道我这样一个小学生,他对此事,决不会有什么感触。而在我呢,情况却迥然不同,一方面我对他执弟子礼甚恭,一方面又是同事。心里直乐”。

我国著名的宋史学大家邓广铭,16岁时考入山东省立第一师范学校。他回忆道:“一师的校长王祝晨是一位热心于新文化运动的教育家。在此求学的4年间,我才受到了一次真正的启蒙教育”。《邓广铭全集》第12卷中收有“记一位山东的老教育家王祝晨先生”和“王世栋(祝晨)先生服务教育三十五周年事略”2文,足见他对王祝晨先生的敬仰之情。

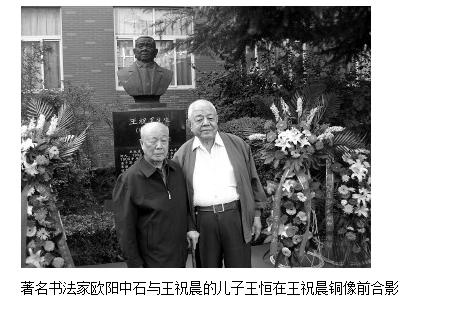

当代著名的书法家欧阳中石教授是济南一中的毕业生,对王祝晨校长一往情深。他曾为王祝晨的传记题写书名,并赋诗:“堂堂正正憨如牛,笑骂刘三小贼头。指点乱臣明大道,身同太史立春秋”。

2011年,济南一中为了纪念老校长做出的突出贡献,于11月12日下午在新校区图书馆前举行了王祝晨铜像安放仪式。新落成的铜像为半身像,一袭西式打扮的王先生目光炯炯,眺望远方。铜像下是王祝晨先生的生平介绍。参加安放仪式的既有济南一中师生,也有王祝晨先生在正谊中学、济南师范等学校的弟子。北京理工大学教授苗瑞生先生、首都师范大学教授、著名书法家欧阳中石先生等济南一中知名校友也专程从北京赶来,参加铜像的安放仪式。安放仪式现场,仅白发老人就有50多位。

王祝晨不仅“四海论交见豪气”,而且是“一门风雅喜多才”。3子1女留学美国:其大女儿王非曼为山东第一位留美博士,其长子王弘为作曲家,次子王谔曾为好莱坞电影导演,三子王浩更是著名华裔数理逻辑学家、计算机科学家。其四子王恒,虽然没有机会留学国外,但也学富五车,曾长期在山东话剧团担任编剧。尤其是三子王浩,与著名科学家钱学森是同学,是计算机数学原理奠基人,曾获国际“首届机械理论自动证明”里程碑奖(诺贝尔奖无数学奖),被美、英两国聘为院士。1972年,王浩首次回国时曾受到周恩来总理的亲切接见。1978年邓小平访美时,王浩全程陪同兼翻译。上世纪90年代,他曾作为客座教授在北大、清华给学生上过课。

牛气冲天

笔者见过新华社记者摄于1957年6月的一张“山东旅京科学教育文学艺术界地

方志座谈会”照片,照片的中心人物就是王祝晨。他的左一为夏莲居,原名夏继泉,字溥斋,号渠园,山东郓城人,清朝云南提督夏辛酉的长子。清末夏莲居曾任直隶知州、江苏知府、山东团练副大臣等职;辛亥革命中被公推为山东省各界联合会会长,宣告山东独立;民国成立后被聘为山东督都府最高顾问,兼秘书长、参谋长等职,此后又历任多种军政职务;1921年辞职,以后主要倾心于宗教事业。夏莲居精通佛学,是北京佛教净宗的创始人。夏还喜操古琴懂古曲。1955年郭沫若曾去夏家拜访,目的就是听夏弹奏古曲和一睹那张凤尾古琴。据说这是一件稀世珍宝,是晚清时从皇宫里流失出来的。1962年,80岁的夏莲居为表达爱国之心,将一生撙衣节食所收藏的珍贵文物300余件,分别捐献给故宫博物院、山东省博物馆和郓城县。《光明日报》、《大众日报》都有报导。国务院有关领导人习仲勋、齐燕铭、夏衍等曾在人民大会堂设宴答谢。

王祝晨的左二为康生,时任中共中央山东分局书记、中共中央华东局副书记。山东“向明反党集团案”后(此案使得整个青岛市委主要负责同志全是“反党分子”)的“康老”,正韬光养晦在家养病。在3个月后的中共八届一中全会上,康生当选为中央政治局候补委员。文革中成为“中央文革小组”顾问,是制造大批冤假错案的罪魁祸首。

右一为赵建民,山东冠县人,是中共山东“地下党”时期的山东省委组织部部长,时任山东省委第三书记、山东省省长。赵建民是王祝晨当年在省立一师任教时的学生,是当年封疆大员中少有的耿介之士,敢于坚持真理说真话,敢为老百姓说话。两年后的1959年,赵建民因反对“大跃进”被“拔白旗”拔到了云南。文革前任云南省委书记处书记、云南省省长。文革中出于维护党和国家的利益,挺身而出反对极左路线,被康生、江青捏造出个莫须有的“赵建民叛徒案”和“国民党云南特务行动计划”,据说受牵连者无数。赵建民因此被关在监狱长达8年,幸运地躲过了文革浩劫。党的十一届三中全会后复出,为第三工业部副部长、中央顾委委员。他于2012年4月8日在北京逝世,享年100岁。

右二为李澄之,山东临沂人,时任山东省政协副主席兼秘书长、山东省副省长。其父李光仪为早期同盟会员。李澄之原由省立一师毕业,也是王祝晨的学生。后于1923年毕业于北京师范大学英语系,1924年加入中国国民党。同年夏,李澄之利用国民党员的身份,掩护陈毅同志从法国回到北京。1926年6月,李澄之赴武汉参加北伐,后因发表反蒋言论被撤职并开除国民党党籍。他于1945年加入中国共产党,1946年春随周恩来率领的中共代表团到南京工作。7月回到山东,任山东省人民政府委员、山东大学校长。

相片上的其他人,如何思源、张含英、陶钝、吴伯箫、李长之、李士钊、李苦禅、李道全、张天麟、臧克家、钟灵、丁志刚、管大同、杨一辰、刘子夫、孙思白、孙思楼、张正琅、鲁西良、马少波、杨敬夫、王攸湖、江枫、陈秉忱、金粲然、丰云鹤等等,皆属当年的著名才俊。

说起这张照片的来历,还不得不从王祝晨与周恩来总理的交往开始。1927年,王祝晨投奔广州参加革命,与黄埔军校政治部主任周恩来交厚,在“广东农民讲习所”讲过课,在武汉参加北伐,当大兵扛过“七斤半”的步枪。建国后政务院总理周恩来,曾有过请王祝晨出任新中国教育部部长的动议,在征求意见时王祝晨以自己年龄已大为由坚辞不就。后来在1956年的全国人民代表大会上,王祝晨最早提出编修地方志的提案。此议案提出后,当即得到周恩来总理的首肯和高度赞扬,并作为大会第一通过案,立即付诸实施,国家成立了全国地方志筹备委员会和全国地方志编修办公室。由此,王祝晨也被省委、省政府指定为分管全省史志工作,并担任山东省史志办副主任。为了将山东的省志编好,王祝晨带领有关人员赴京征集资料,才有了这张齐鲁文化名人聚会的珍贵照片留存于世。(原载《德周刊》2013/3/29)