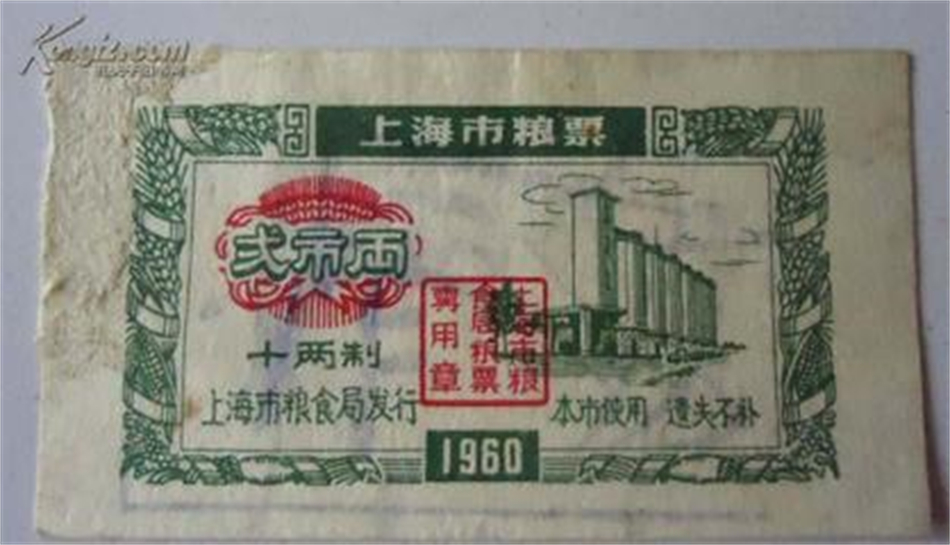

1959年,上海正值“大跃进”尾声,粮食供应紧张,粮票就是老百姓的“饭碗”。

谁能想到,这张薄薄的纸片,竟成了犯罪分子的“摇钱树”?

那年秋天,一起伪造粮票案震惊全城,假票泛滥,差点搅乱整个城市的供给秩序。

最终,一位退休老钳工凭着三十年经验,一“捏”破了真相,引出背后一个分工严密的地下团伙。

这案子被称为“1959上海粮票暗战”,尘封档案如今重见天日,让人回想那段物资短缺年代的惊心动魄。

一切从几张“问题粮票”开始,1959年初秋,上海多个区的粮店和供销社陆续发现异常:顾客拿来的粮票,表面看跟真的一样,但纸张摸着不对劲,油墨颜色有的太亮刺眼,有的发乌黯淡,还散发一股劣质墨水的怪味。

基层干部赶紧上报,上海市公安局火速成立“秋风”专案组,抽调精干力量调查。

专案组走访上百家粮店,收集样本上千张,却总抓不住源头。

假票来得太隐蔽,流通快,排查像大海捞针。

就在专案组焦头烂额时,一个意外线索冒了出来。

闵行老街“兴隆杂货铺”的店主周阿伯,本是个退休钳工,早年曾在印刷厂干了三十年,专攻纸张和油墨处理。

那天,一名中年男子来店兑换物品,周阿伯随手捻了捻粮票,眉头一皱:这纸不对!

他告诉民警,真粮票纸纤维均匀,捻起来有韧劲,像丝绸般顺滑;假的呢,捻几下就起毛,里面掺了滑石粉,脆巴巴的。

民警当场控制男子,送去技术鉴定,结果证实:假票纸中滑石粉超标,成本低廉却易碎。

这“捻纸一捏”,成了破案的头号突破口,让专案组眼前一亮。

周阿伯的发现像打开了潘多拉盒子,专案组抓住“滑石粉纸张”这个关键,顺藤摸瓜,直奔闸北区的红旗印刷厂。

该厂技术员陈阿毛背景不简单:解放前,他在一家因非法印刷被取缔的私人公司当高级制版技师,精通照相制版,技术一流。

专案组暗访发现,陈阿毛最近经济突变,花销大手大脚,还常深夜独留车间,鬼鬼祟祟。

更可疑的是,印刷厂采购员交代,他多次以“试验新工艺”为由,额外买高滑石粉含量的工业包装纸。

专案组对比样本,纸张纹路一模一样,线索直指陈阿毛。

证据链越来越紧,专案组秘密搜查红旗印刷厂车间,在陈阿毛的旧工具箱夹层里,挖出深绿色油墨颗粒,跟假粮票墨水成分高度吻合。

紧接着,在他家阁楼隐蔽角,民警搜出伪造上海市半市斤粮票的照相制版底片,这可是核心工具,一张底片能印上百张假票。

铁证如山,陈阿毛成了头号嫌疑人。

在《上海公安史料》中,有这样的记载:

“1959年秋,沪市粮票伪造案中,基层群众周某凭经验辨伪,揭开滑石粉纸张线索,促成专案破获。”(1985年版,第167页)

这段描述捕捉了周阿伯的慧眼时刻,它连接了民间发现到专业调查的过程,凸显了群众力量在破案中的关键作用,也让这个普通人的“一捏”变得传奇。

1959年深秋的一个夜晚,上海市公安局雷霆出击,统一抓捕陈阿毛及其同伙。

一网打尽后,审讯室里真相大白:这是一个组织严密的地下团伙,分工明确:陈阿毛负责制版印刷,其他人管纸张采购、油墨调配和街头贩卖。

他们瞄准粮食短缺,假票一斤能换真货一斤,牟利巨大。

团伙头目交代,假票已流通数月,涉案金额上万斤粮食。

法院很快宣判,主犯陈阿毛判无期,骨干成员10年以上有期,余党劳改。

这案子不只破了团伙,还震慑了潜在犯罪,上海粮票流通恢复正常。

在《新中国经济犯罪纪实》中,作者李明曾这样评价:

“粮票伪造案暴露了计划经济下票证制度的漏洞,但也彰显了公安机关的快速反应。”(2005年版,第89页)

“1959上海粮票暗战”结束了,但它像一面镜子,照出那个年代的艰辛与智慧。

一个老钳工的经验,一个印刷厂的猫腻,串起了一场暗战,回看今天,粮票已成收藏品,但那份警惕和群众力量,永不过时。

1、上海市公安局编(1985) 《上海公安史料》 上海:上海人民出版社。(本书汇集1950年代上海重大案件档案,详录粮票伪造案侦破过程与群众线索作用。)

2、李明(2005) 《新中国经济犯罪纪实》 北京:中国社会科学出版社。(本书基于检察院档案,系统梳理计划经济时期票证犯罪案例,分析制度漏洞与执法成效。)

3、王晓明(1998) 《上海票证文化史》 上海:学林出版社。(本书考证1950-1970年代上海粮票发行与流通,提及伪造案件对供给体系的影响。)

观点声明:本文基于历史资料整理,旨在还原1959上海粮票伪造案的传奇侦破过程及群众智慧的贡献,文中所有观点为笔者整理分析,仅为个人观点,不构成官方意见。解读因视角不同而异,欢迎大家阅读本文后留言交流,提出宝贵意见。

图片来源声明:本文所用图片来源于网络公开资料,仅用于内容展示与说明,非商业用途,如有侵权,请联系删除。