当我们翻开历史的长卷,总会对那些盛极而衰的转折点格外关注。北宋靖康年间,无疑是其中最令人扼腕叹息的章节之一。一个拥有当时世界上近乎最繁华都市、最发达经济、最先进文化的王朝,为何会在短短数年间,从巅峰急速坠落,乃至遭遇都城陷落、帝王被俘的奇耻大辱?

郭建龙先生的《汴京之围》,正是将镜头精准对准了这一惊心动魄的历史时期。这本书像一部精密的历史解剖刀,层层剥开了那场巨大灾难的序幕、高潮与尾声。它没有止步于对屈辱事件的简单描述,而是深入肌理,探寻悲剧何以酿成的复杂因果。今天,就让我们跟随作者的笔触,一同回到那个看似鲜花着锦、实则暗流汹涌的时代,去感受那场围城之下的众生相,去思考繁华表象背后,究竟隐藏着哪些足以颠覆一切的危机。

辉煌下的暗影:盛世并非一日建成,亦非一日崩塌

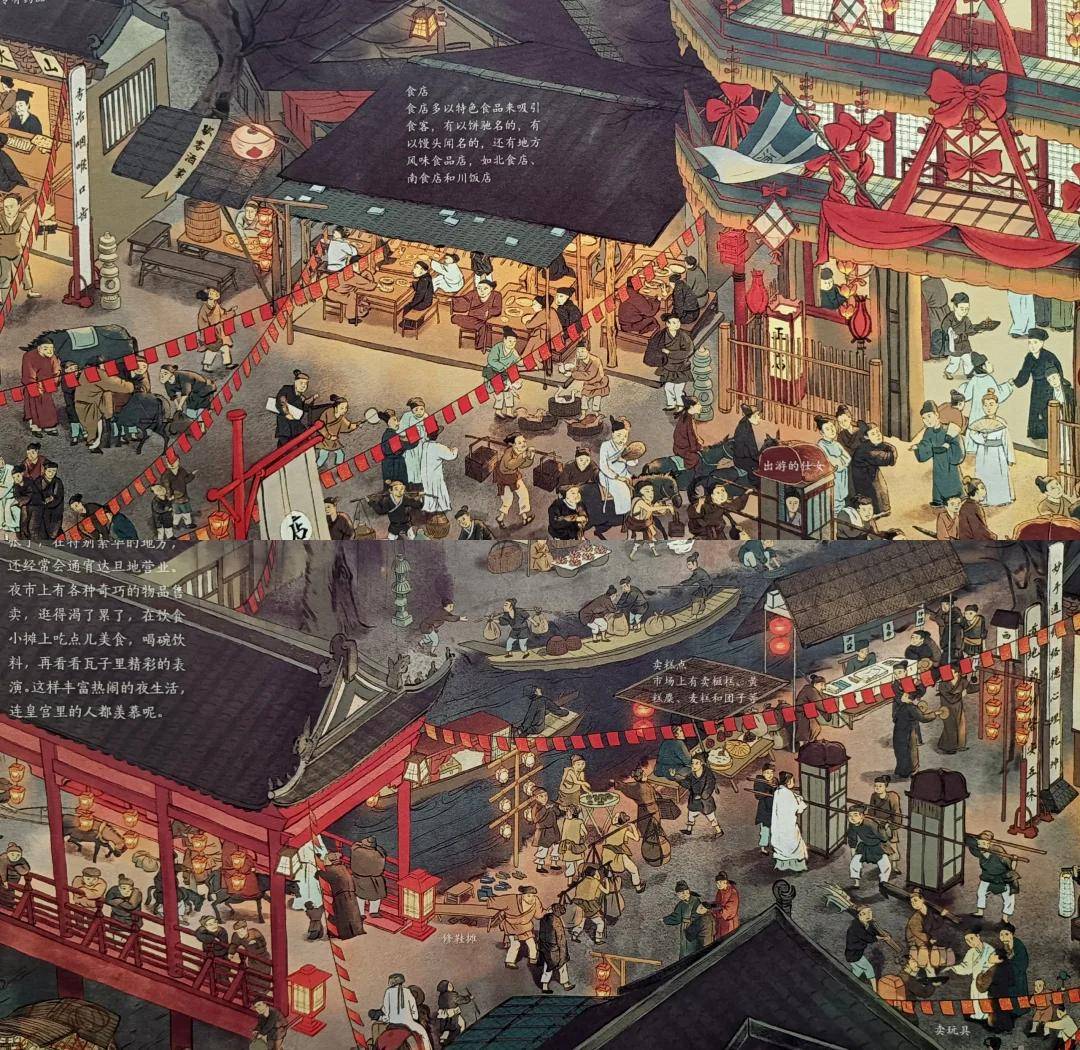

在谈论“汴京之围”这个具体事件之前,我们必须将目光稍稍前移,去审视一下北宋,特别是宋徽宗时代那令人炫目的繁华。张择端的《清明上河图》为我们留下了汴京城的视觉史诗:汴河两岸,店铺鳞次栉比,车马络绎不绝,士农工商,各色人等,穿梭于桥梁街市之间,一派欣欣向荣。这不仅是艺术的瑰宝,更是北宋商品经济高度发达、市民生活丰富多彩的真实写照。汴京城内,勾栏瓦舍日夜笙歌,酒楼茶坊宾客盈门,可以说,当时世界上很难再找到第二个如此富庶、开放且文化气息浓厚的大都市。

然而,郭建龙在《汴京之围》中,并未沉溺于对这种繁华的赞美,而是冷静地提醒我们,盛世的光环之下,早已潜伏着深刻的危机。这种危机是系统性的、多层面的。首先在于军事与国防的“跛足”。北宋立国之初,基于唐末五代藩镇割据的教训,实行了“重文抑武”的国策。这一政策在稳定内部、防止武人专权方面确实起到了作用,但也导致了军队战斗力逐渐削弱,边防日益依赖雇佣兵和并不总是可靠的盟友。庞大的常备军消耗了巨额的财政收入,但其效率和忠诚度却未必与之匹配。

更为关键的是财政状况。表面上,北宋税收丰厚,国库充盈。但在《汴京之围》的剖析下,我们看到的是一个财政体系日趋僵化、支出庞大的巨人。宋徽宗本人雅好艺术,追求极致的生活品味,这带动了宫廷开支的攀升。同时,为了彰显“丰亨豫大”的盛世气象,一系列规模宏大的礼制建筑和园林工程,如艮岳的修建,都在持续消耗着国家的财力。官场上的因循苟且、效率低下,也使得行政成本居高不下。这一切,都使得看似坚实的财政基础,在面对突发性巨大冲击时,显得异常脆弱。

在外交层面,北宋与辽、夏等政权长期并立,形成了复杂的国际格局。联金灭辽的“海上之盟”,看似是一个利用新兴力量铲除宿敌的妙棋,但在《汴京之围》的叙述中,这步棋充满了战略短视和情报误判。北宋朝廷对自身实力和新兴的金国缺乏清醒认识,对灭辽后将要直接面对一个更加强悍、更具侵略性的邻居,准备严重不足。这种轻率的外交转向,犹如亲手打开了潘多拉魔盒。

因此,汴京的繁华并非虚假,但它建立在一个内部失衡、外部环境即将剧变的基础之上。郭建龙通过细致的梳理告诉我们,靖康之变并非一场毫无征兆的飞来横祸,而是长期积累的结构性矛盾,在特定历史契机下的总爆发。那艘名为“北宋”的豪华巨轮,龙骨早已出现了裂纹,只等待一场足够猛烈的风暴。

风暴前夕:决策如何一步步滑向深渊

如果说之前的积弊是干柴,那么从宋徽宗宣和年间到钦宗靖康元年前后的一系列决策,则无异于亲手点燃了这些干柴。郭建龙在《汴京之围》中,以近乎白描的手法,还原了这期间关键人物的一系列选择,如何将国家推向了万劫不复的境地。

首先是宋徽宗赵佶。这位艺术皇帝在太平岁月里或许是合格的,甚至他的审美趣味引领了一个时代的文化风尚。但当真正的危机来临时,他性格中的犹豫、逃避责任和缺乏担当便暴露无遗。面对金军的第一次南下威胁,他不是积极组织有效的抵抗,而是匆忙将皇位禅让给儿子赵桓(宋钦宗),自己则准备南逃。这一行为本身,就极大地动摇了军心民心,传递出极其危险的信号。尽管他后来一度返回汴京,但其在整个危机处理过程中的表现,堪称灾难性的领导力示范。

继位的宋钦宗,同样缺乏力挽狂澜的魄力和智慧。他的朝廷陷入了无休止的争论和摇摆之中。主战派与主和派(更准确地说是妥协派)的声音相互拉锯,而皇帝本人则缺乏定见,时而热血沸腾想要御驾亲征,时而又被恐惧支配,倾向于接受敌人苛刻的城下之盟。这种决策核心的混乱和优柔寡断,使得北宋无法形成统一、坚定的抗敌意志,政策朝令夕改,让前线的将领和官员无所适从。

在具体战术和人事安排上,昏招迭出。书中详细描述了在保卫汴京的关键时刻,朝廷居然相信了术士郭京所谓的“六甲神兵”能够退敌的妄言,将一部分城防希望寄托于迷信,这简直是拿国运开玩笑。而在将领的任用上,时而重用李纲等主战官员组织防御,时而又因猜忌或受到投降派的影响而将其贬斥,自毁长城。对于来自地方,如种师道等人的援军,也未能进行有效的协调和指挥。

在外交谈判桌上,北宋代表的表现更是堪称拙劣。他们往往对金军的凶狠和贪婪认识不足,心存幻想,试图通过巨额的金银布帛来换取和平,却不知在绝对的武力优势面前,财富只会更加刺激征服者的欲望。一次次的和谈,不仅耗费了本就紧张的国库储备,更严重的是拖延了时间,瓦解了斗志,让金军得以从容调整部署,完成对汴京的合围。

郭建龙通过梳理这些史实,清晰地勾勒出一条决策失败的轨迹:从最高领导者的失责,到中枢决策的混乱,再到具体执行的荒诞不经。这一切,都使得北宋在面对前所未有的外部威胁时,不仅未能凝聚力量,反而因为内部的失措而不断自我削弱。当金军的铁骑终于兵临城下时,汴京城虽然城高池深,储备尚可,但其精神与指挥核心,已经先于城墙出现了巨大的裂痕。

围城百日:天塌地陷时的众生相与人性考验

靖康元年(公元1126年)闰十一月,金军完成了对北宋都城汴京的合围,一场持续百余日的围城战正式开始。郭建龙在《汴京之围》中,以大量细节描绘了这座当时世界上最繁华都市在围城之中的景象,以及身处其中的各色人等的表现,读来令人倍感沉重。

围城之初,汴京军民并非全无抵抗意志。在一些爱国将领的率领下,守军进行了英勇的抵抗。寒冷的天气中,士兵们冒着箭矢擂石,坚守在城头。城中百姓也一度被动员起来,协助守城。然而,由于之前决策的失误和准备的不足,守城作战显得异常艰难。物资,尤其是燃料和粮食,开始出现短缺。更致命的是,朝廷中枢的抵抗决心一直在摇摆。宋钦宗和一部分大臣,始终将希望寄托于和谈,指望通过支付赔款来让金军退兵。

于是,围城期间出现了极其诡异的场景:一边是城墙上下不时爆发的激烈战斗,另一边是宋廷使臣频繁出入金营,进行着一轮又一轮的谈判。谈判的条件一次比一次苛刻,金人的要价也越来越高。从最初索要巨额金银、绢帛,到要求割让北方大片土地,再到后来提出要皇室成员、宗室女子作为抵押……北宋方面则几乎步步退让,只要能暂缓眼前的兵锋,几乎什么条件都愿意考虑。

为了满足金人提出的天文数字般的犒军费,宋廷在汴京城内进行了近乎疯狂的搜刮。不仅国库被搬空,皇帝的内帑被献出,还向全城的官吏、商人、百姓进行摊派,甚至闯入民宅强行夺取。昔日繁华的市井,变成了官府掠夺的场所。这种竭泽而渔的做法,不仅未能满足金人的贪欲,反而彻底耗尽了汴京的元气,也寒了百姓的心。郭建龙笔下,那些被抢走最后一点财物、在严寒和饥饿中挣扎的普通市民,与依然在幻想通过金钱买来和平的朝廷高层,形成了尖锐的对比。

在这个过程中,人性的光辉与阴暗也暴露无遗。有誓死不降、力战殉国的忠勇之士,如李若水在金营痛斥敌人、不屈而死;也有贪生怕死、甚至为虎作伥的官员,如张邦昌等人,在金人的扶植下准备建立傀儡政权。更多的,则是在生死存亡之际,陷入迷茫、恐惧和无奈中的普通人。围城,像一座巨大的熔炉,考验着每一个人的品格和底线。

最终,在付出了巨额财富、割让了大片土地、尊严丧尽之后,北宋朝廷并未换来期望的和平。金人看透了宋室的软弱可欺,在靖康二年(公元1127年)初,彻底撕下伪装,拘禁了徽、钦二帝,并册立张邦昌为帝,建立伪楚政权。随后,金军携带着掠夺来的无数金银财宝、仪仗法物、图书典籍,以及包括徽钦二帝、后妃、皇子、宗室、贵戚、工匠等在内的上万名俘虏,北归而去。这座曾经象征着文明与富庶的东方明珠,在经历了一场浩劫之后,变得满目疮痍。

劫后余思:悲剧的根源与长远的回响

汴京陷落、二帝北狩,这场被称为“靖康之耻”的变故,不仅是一个王朝的终结,更在整个华夏历史上刻下了深重的印记。它直接导致了北宋的灭亡和南宋的偏安,改变了中国历史的走向。郭建龙的《汴京之围》,其价值不仅在于生动还原了这段历史,更在于引导读者去深思:这一切,究竟是如何发生的?哪些因素是导致悲剧的核心?

通读全书,我们很难将原因简单地归结为某一个人或某一件事。它是一张由多种线索编织而成的巨网。首先是长期“重文抑武”政策导致的战略失衡。一个经济文化高度发达的社会,必须要有与之相匹配的国防力量和清醒的地缘政治意识作为保障,否则繁荣就如同建立在沙丘之上的宫殿,经不起风浪。

其次是体制的僵化和效率的低下。庞大的官僚体系在承平时期尚可运转,但在危机时刻,其反应迟缓、推诿扯皮、信息不畅的弊端被无限放大。从皇帝到部分大臣,对真实的外部威胁缺乏认知,沉浸在“天朝上国”的迷梦中,直到刀架在脖子上才仓皇应对。

再者,是领导层在关键时刻的集体性失误和担当精神的缺失。从宋徽宗的禅位南逃,到宋钦宗的犹豫反复,再到主和派的妥协退让,这一系列决策链上的失败,直接导致了战和不定、资源错配、士气瓦解。最高决策者的心理素质和战略眼光,在国难当头时显得至关重要。

此外,我们不能忽视的是那种试图“以金钱换和平”的侥幸心理。面对强敌,北宋朝廷一次次试图用财富来解决问题,认为金人不过是贪图财物,满足了他们就能退兵。这种思维方式,忽视了一个基本现实:在绝对的实力差距和征服欲望面前,财富只会成为更加诱人的战利品,而非保命的护身符。它腐蚀了自身的抵抗意志,却喂养了敌人的野心。

《汴京之围》留给我们的,远不止是一段悲情的记忆,更是一面深刻的历史镜子。它照见了繁荣背后的隐患,决策失误的代价,以及居安思危的极端重要性。一个社会的健康运行,需要经济、文化、军事、政治等多方面的协调发展与动态平衡。任何一方面的长期跛脚,都可能在未来埋下致命的隐患。同时,它也提醒我们,在面对重大危机时,领导者的远见、决断和担当,以及整个社会凝聚共识、一致对外的能力,是何其关键。

合上《汴京之围》,心情久久不能平静。郭建龙以其扎实的史料功底和流畅的叙事笔法,为我们奉献了一部既有学术深度又极具可读性的历史佳作。它让我们穿越时空,亲身感受了那场导致一个盛世崩塌的围城之役,也让我们得以窥见历史进程中那些偶然与必然的交织。

汴京的繁华已成过往云烟,靖康的悲歌也渐渐远去,但历史的教训却值得被永远铭记。它告诉我们,最大的危险,有时并非来自外部的明枪,而是源于内部的暗疾;最坚固的防线,不仅是高墙深池,更是清醒的头脑、坚定的意志和有效的制度保障。

读懂《汴京之围》,或许能让我们在品味历史兴衰的同时,对现实世界多一份洞察,对未来发展多一份审慎。

这,或许正是历史研究与我们今天对话的真正意义所在。