江苏养老金调整新政落地:过渡性养老金"升级",退休人员待遇再提升

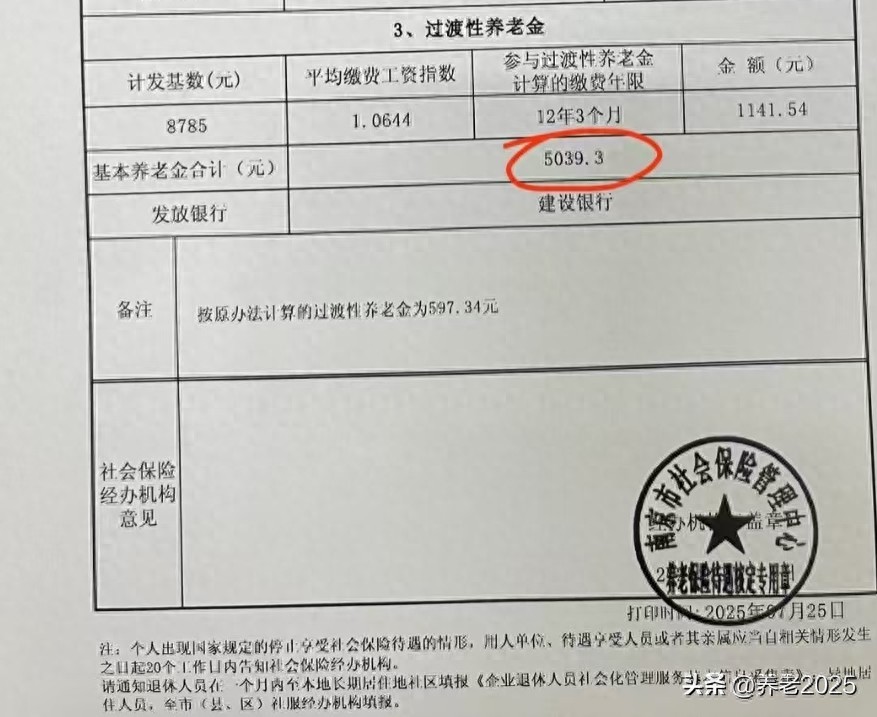

2024年1月起,江苏省正式实施企业职工基本养老保险过渡性养老金计发办法调整政策。这项关乎数十万退休人员切身利益的新政,因"过渡性养老金大幅增长"引发广泛关注。近日,一份标注时间为2025年9月的退休待遇核定表显示,某退休人员的过渡性养老金从原办法核定的597.34元,按新办法计算提升至1141.54元,涨幅近91%,被退休职工称为"接近翻倍的补发"。这场牵动人心的养老待遇调整,背后究竟有哪些改革逻辑?又将如何惠及普通退休人员?

政策背景:完善制度,填补历史遗留缺口

过渡性养老金,是我国养老保险制度改革中的特殊产物。上世纪90年代,我国从"单位养老"转向"社会统筹与个人账户相结合"的养老保险模式,对于改革前已参加工作、改革后退休的"中人",因个人账户积累不足,需通过过渡性养老金弥补其改革前未缴费的"视同缴费年限"权益。

然而,随着经济社会发展,原有的过渡性养老金计发办法逐渐显现局限性:部分地区计发基数与实际工资水平脱节、视同缴费指数测算不够精准、待遇调整机制未能动态适配经济发展等问题,导致部分"中人"待遇与实际贡献不匹配。此次江苏新政,正是针对这些问题的一次系统性优化,旨在建立更科学、更公平的过渡性养老金计发机制。

新旧对比:从"推算储存额"到"多维精准计算"

此次调整的核心,是改变了过渡性养老金的计算方式。根据新政,适用对象分为两类:一类是1995年底前参保、2024年后退休的"老职工",另一类是1996年后参保但有视同缴费年限的"新人"。两类人员的计发公式均调整为:

过渡性养老金月标准 = 退休时职工基本养老金月计发基数 × 平均缴费工资指数(或视同缴费指数) × 缴费年限(或视同缴费年限) × 1.2%

与原"推算储存额"办法相比,新办法的三大升级尤为关键:

其一,计发基数更科学。原办法基于"本人指数化月平均缴费工资"推算,受限于历史数据精度;新办法直接采用"退休时全省统一的基本养老金月计发基数"(如案例中2025年基数为8785元),与当前社平工资、工资增长水平动态挂钩,更具时效性。

其二,指数测算更精准。原办法依赖"推算储存额"中的历史缴费数据,可能存在误差;新办法区分"实际缴费指数"与"视同缴费指数",实际缴费指数根据个人历年缴费工资与社平工资比值计算,视同缴费指数则由省级统一制定、动态调整,更贴合个人实际贡献。

其三,年限认定更合理。原办法对"缴费年限"的认定存在模糊空间;新办法明确以"1995年底前实际缴费年限"或"视同缴费年限"为准,精确到月(如案例中12年3个月),避免年限折算争议。

以案例中的退休人员为例:按原办法,其过渡性养老金为597.34元;按新办法,计发基数8785元、实际缴费指数1.0644、12年3个月缴费年限(即12.25年),计算得:8785×1.0644×12.25×1.2%≈1141.54元,较原办法增加约544元,涨幅近91%。

三年过渡:平稳衔接,待遇"不降反升"

考虑到政策调整可能带来的冲击,江苏设置了3年过渡期(2024-2026年),确保退休人员待遇平稳过渡:

- 2024年:新办法计算待遇的40%发放,剩余60%按原办法发放;

- 2025年:发放比例提升至70%;

- 2026年起:全额发放新办法待遇。

这一设计既避免了"一刀切"调整引发的群体焦虑,又通过逐年提高新办法占比,引导退休人员理解并适应新机制。更关键的是,政策明确"就高不就低"原则——若新办法待遇低于原办法,仍按原办法执行,充分保障退休人员权益。

以案例中的退休人员为例,若其在2025年退休(属过渡期第二年),则当年可领取新办法待遇的70%(1141.54×70%≈800元),加上原办法部分的30%(597.34×30%≈179元),合计约979元;2026年起,则可全额领取1141.54元,较原办法每年多领约544元,长期累积收益显著。

覆盖群体:超百万"中人"受益,体现制度温度

此次调整的覆盖范围不仅包括企业职工,还延伸至原行业统筹单位移交江苏管理的退休人员,以及2023年底前已退休但因原办法计算待遇较低的人员。据江苏省人社厅初步估算,全省约有120万"中人"将直接受益于此次调整,其中近半数人员新办法待遇较原办法增长超50%。

政策还特别强调"动态调整"与"便民服务":一方面,要求各地社保经办机构及时更新计发基数、指数等参数,确保待遇核算准确;另一方面,明确退休人员需在待遇发放后1个月内完成社会化管理信息采集(异地居住人员需至对应机构登记),以便社保部门精准对接养老服务需求。

结语:养老金调整背后的"民生账"

从"推算储存额"到"多维精准计算",江苏此次过渡性养老金调整,不仅是一次技术层面的优化,更是养老保险制度从"广覆盖"向"高质量"迈进的重要一步。通过更科学的计发机制、更平稳的过渡方案、更贴心的服务保障,政策既回应了退休人员对"待遇公平"的期待,也为全国养老保险制度改革提供了可复制的"江苏经验"。

正如一位即将领取新待遇的退休职工所言:"养老金不仅是‘养命钱’,更是对我们过去劳动贡献的肯定。这次调整让我们切实感受到,国家在用心做好‘民生账’。"