2025年7月25日,武汉市经开区人民法院对“武汉大学图书馆性骚扰事件”作出一审判决,认定被告男生肖某某的行为“不符合性骚扰的构成要件”,驳回原告女生杨某的全部诉求。

这起延续近两年的案件,以司法判决为节点,撕开了舆论场中“小作文定罪”的荒诞面纱,更暴露出诬告行为对个体、社会和法治的深层伤害。

当法律还肖某某以清白,公众的追问却远未结束:蒙冤者的创伤如何抚平?诬告者的责任如何追究?校园治理与舆论生态的漏洞如何修补?

一、司法清白:迟到的正义仍是正义

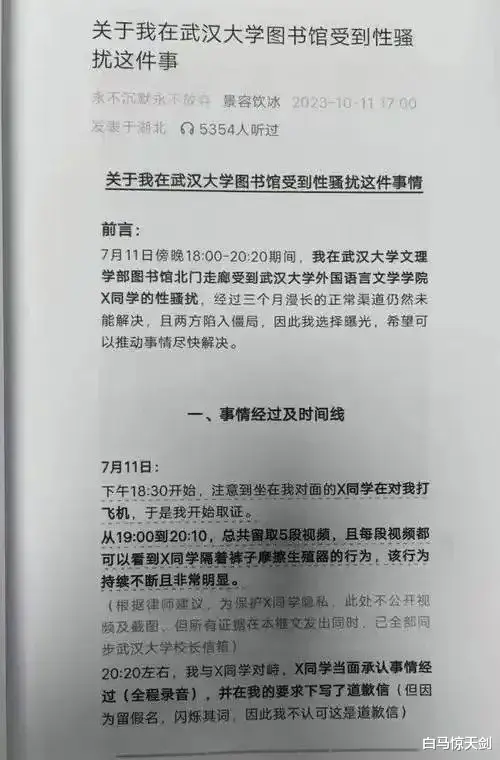

2023年10月11日,武汉大学女生杨某在公众号发文,指控同校男生肖某某在图书馆“隔着裤子自慰”,并附上5段视频、16分钟录音及两封道歉信。两天后,武汉大学以“存在不雅行为”为由,对肖某某作出记过处分。然而,事实真相远非杨某单方面陈述的那样。

肖某某的母亲提供证据显示,其子自幼患有特应性皮炎,需长期治疗湿疹,视频中的动作实为抓痒。肖某某的律师组织同济医院、协和医院泌尿外科和男科的5名专家,对视频中的行为进行论证,结论为“不构成手淫、自慰等行为”。法院审理认为,监控显示两人全程无交流,医学专家论证其行为更符合抓痒特征,现有证据无法证明性骚扰成立。

尽管司法最终守住了底线,但迟到的正义对肖某某而言代价惨重。被记过处分后,他不仅失去了保研资格,更因个人信息被杨某泄露遭遇“开盒”网暴:照片被制作成花圈、遗像全网传播,全家被造谣“官二代”遭受死亡威胁,祖父目睹辱骂留言后含恨离世,外公悲愤交加成植物人。肖某某本人确诊严重创伤后应激障碍(PTSD),多次自杀未遂,被精神病院建议收治入院。

这起案件中,武汉大学的处分决定更像一场“维稳优先”的妥协。校方在未充分调查的情况下,仅凭杨某的单方面指控和舆论压力,便仓促对肖某某作出处分。这种“宁可错杀,不可放过”的逻辑,本质上是将个体权益置于舆论情绪之下,是对法治精神的背叛。当司法判决还肖某某以清白,武汉大学必须立即撤销处分,恢复其名誉——这不是对个体的施舍,而是对自身公信力的救赎。

二、诬告之恶:从个体伤害到社会信任崩塌

杨某的诬告行为,远非“维权失误”可概括。其精心设计的陷阱,从拍摄视频、逼迫道歉信到网络曝光,每一步都充满恶意。

在图书馆内,杨某花费一个多小时拍摄肖某某抓挠下身的视频,并以此要挟对方写下两封道歉信。第一封道歉信中,肖某某因恐慌写下“拍了姐姐”,第二封则被篡改为“做了下流的事”。杨某将这些“认罪书”作为核心证据,在网络上掀起舆论风暴,迫使学校在三天内作出处分决定。

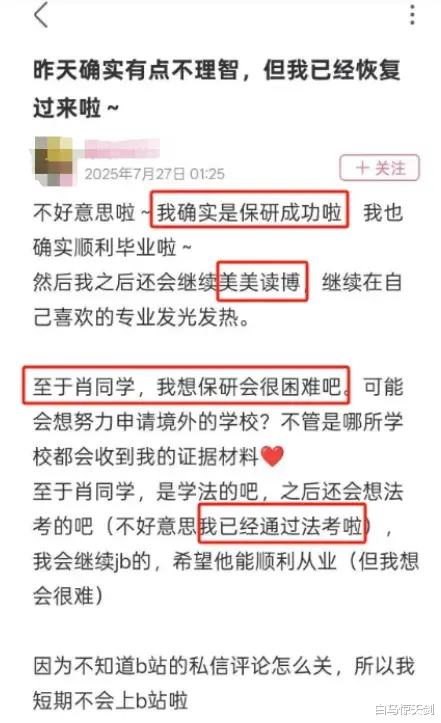

更令人震惊的是,杨某在败诉后不仅毫无悔意,反而公然炫耀“保研成功”“通过法考”“美美读博”,并扬言“无论肖某某申请哪所学校,都会寄举报材料毁了他前途”。这种将制度武器化为私人刑具的快感,暴露了其反社会人格的核心特征:空洞的悔意与共情缺失、剥削性操纵手段、病态的权力饥渴。

杨某的行为,是对“女性维权”的极端扭曲。在性别议题被工具化的当下,部分人将“性骚扰”指控视为攻击异性的武器,利用社会对女性的同情心和舆论对性侵话题的敏感性,肆意践踏他人权益。这种行为不仅伤害了具体个体,更消耗了公众对真正性骚扰受害者的信任,导致“狼来了”效应——当真正需要帮助的声音出现时,公众可能因恐惧被诬告而选择沉默。

三、学术不端:诬告者的另一重罪证

杨某的恶行不仅限于诬告。网友扒出其硕士论文《中印生育行为影响家庭暴力的经济学分析》存在严重问题:短短几百字中出现十几处错别字,甚至凭空捏造“离婚法”这一根本不存在的法律条文;论文中的散点图R方值不到0.2,却强行拟合出一条直线,违背基本统计学原理;置信区间选择“90%”而非通常的“95%”,且未标注数据来源和处理方法,科学性存疑。

作为武汉大学经管学院世界经济方向的学术型硕士,杨某的论文质量与名校声誉形成鲜明反差。若这些指控属实,其学术不端行为不仅违反学术道德,更可能涉及数据造假、抄袭等违法问题。武汉大学作为百年名校,有责任对相关论文进行审查,回应公众质疑,维护学术声誉。若杨某确实存在学术不端,无论其背景如何、阻力多大,都应根据校规和法规严肃处理。

四、反思与警示:如何避免下一个“武大图书馆事件”?

这起案件暴露出多重社会问题,亟需系统性反思与改进:

1.校园性骚扰认定机制的缺陷:武汉大学在事件处理中表现出的被动和应对不足,反映出高校在性骚扰认定上的模糊标准与程序缺陷。校方应建立独立、专业的调查机制,避免“维稳优先”的妥协逻辑,确保每一起指控都经得起法律和事实的检验。

2.网络暴力的危害:双方当事人都遭受了严重网暴,但肖某某的代价更为惨痛。网络空间不是法外之地,平台应加强对用户隐私的保护,对“开盒”行为零容忍;网友应提升媒介素养,避免被情绪裹挟,成为网络暴力的帮凶。

3.性别议题的极端化:部分人将性别对立作为攻击异性的工具,导致“小作文定罪”现象频发。社会应回归理性,摒弃“性别即立场”的简单思维,在平起平坐中保护两性权益,避免将女性维权异化为对男性的无差别攻击。

4.诬告成本的低廉:当前司法对诬告者的惩处力度不足,导致部分人肆意妄为。肖某某可依据《刑法》第二百四十六条,以诽谤罪提起刑事自诉,要求杨某承担法律责任;武汉大学也应启动学术不端调查,对杨某的违规行为作出处理。只有提高诬告成本,才能遏制“诬告零风险”的扭曲现象。

五、结语:正义不应止步于一纸判决

“武大图书馆事件”没有真正的赢家。肖某某及其家庭遭受了难以弥补的伤害,杨某也因自己的恶行陷入舆论反噬,其学术和职业前景蒙上阴影。

这起案件提醒我们:正义的实现不仅需要司法的公正判决,更需要社会各界的共同努力——高校应坚守学术与治理的底线,媒体应避免情绪化渲染,公众应保持理性与独立思考,法律应严惩诬告与网络暴力。

当肖某某在法庭上接过判决书时,他手中的不仅是一张纸,更是对法治的信仰、对社会的期待。唯有让蒙冤者真正洗罪,让诬告者付出代价,才能避免下一个“武大图书馆事件”的重演,让每个人在法治社会中感受到尊严与安全。

图片来自网络,侵权联系删除。