一个人的消费就是另一个的收入,谁也不会嫌弃自己赚得多,但会嫌弃别人消费的少,让自己赚得不多。

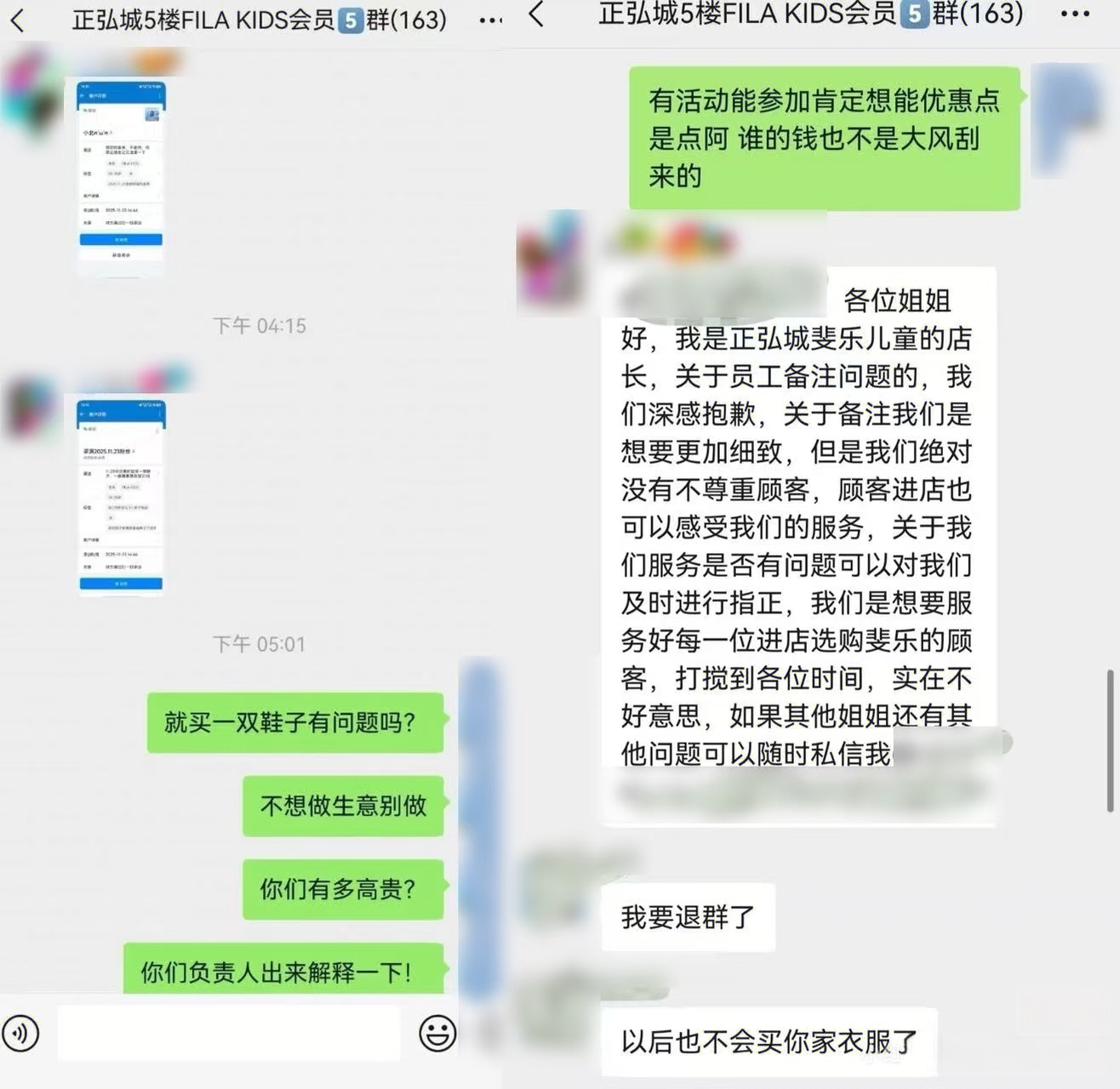

河南郑州一女子买鞋,竟然被店员备注“买一双鞋一直嫌贵”,真是倒反天罡!

裴乐这个品牌自进入中国市场,一直以高端形象示人,鞋子的主流价位在680-980。

其价格包括品牌溢价,消费者有权根据自身经济情况选择买或者不买,嫌弃价格贵并不是小气,而是对自己的消费行为负责!

最重要的是店员把“嫌贵”贴标签时,表面上笑意盈盈,背地里随意将他人的消费行为当做评判的标准,本身就是一种隐形歧视。

花了钱了结果买到的是自尊心被按在地上摩擦,放在谁身上,都不舒服吧!最重要的是店员竟然堂而皇之地把备注放在群里,让这位消费者在群里被当众羞辱,太憋屈了。

商品本身是为需求服务的,品牌溢价只是为了满足消费主义的虚荣心而提供的“符号附加值”——它剥离了商品最核心的使用功能,将logo、故事、圈层标签包装成消费的核心目标,让人们为“被看见”而买单,而非为“被需要”而消费。

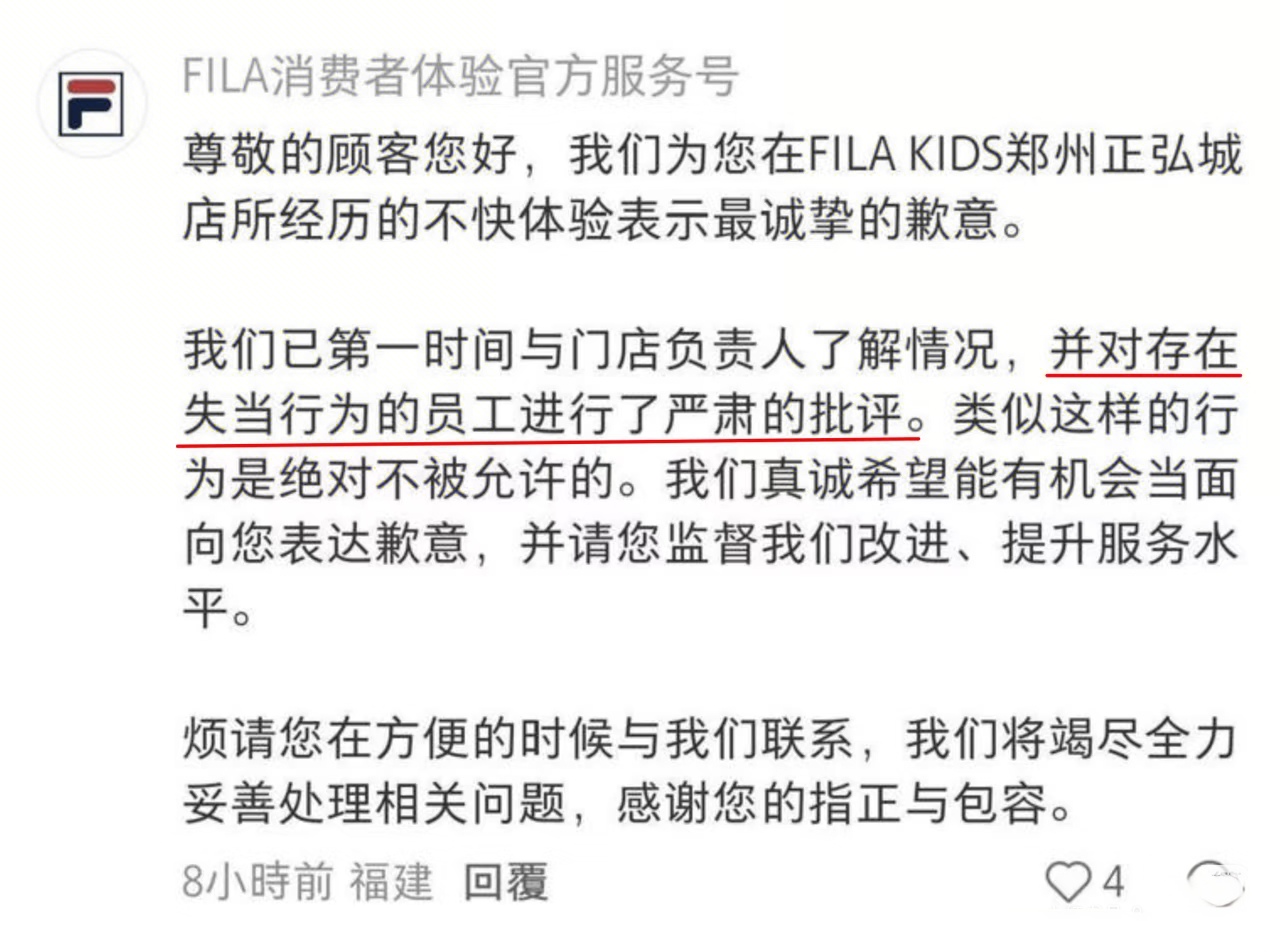

所以这件事发生后,短短几个小时就开始发酵扩大,眼看事态越来越严重,官方不得不亲自下场。

这恰恰说明了,顾客确实是上帝,但更是金主,如果抵制的声音越来越大,是会引发连锁效应——品牌苦心经营的口碑护城河会瞬间崩塌,原本积累的用户信任会转化为抵触情绪,进而影响产品销量、市场份额,甚至波及品牌旗下其他产品线的认可度。

店员一句“嫌贵”的不当备注,本质是对消费者选择权的漠视,而当这种漠视被放大,抵制声便会从单一事件扩散到对品牌整体服务理念的质疑:消费者会下意识认为,这个品牌只重视“愿意为溢价买单”的客户,而忽视了普通消费者的合理诉求。

这种连锁反应的杀伤力,远比单次销量下滑更致命。

正如《影响力》一书中所揭示的,“消费者的信任一旦被打破,重建所需的成本是当初建立的数倍”。

当抵制声在社交平台发酵,潜在消费者会因负面口碑选择绕行,老客户则可能转向竞品,形成“口碑下滑—客流流失—营收下降”的恶性循环。

更关键的是,在信息透明的当下,一个品牌的不当行为很有可能流失大量的客户和潜在客户。

女子买鞋是考虑“实用性”和“溢价成本”的理想衡量,怎么会被恶意贴标签呢?而这竟然是普遍现象,真是社会的悲哀。

消费主义实在不可取。

你以为入手一件品牌商品,就能自带“高人一等”的优越感,殊不知早已掉进精心设计的陷阱,沦为别人案板上待宰的羔羊。