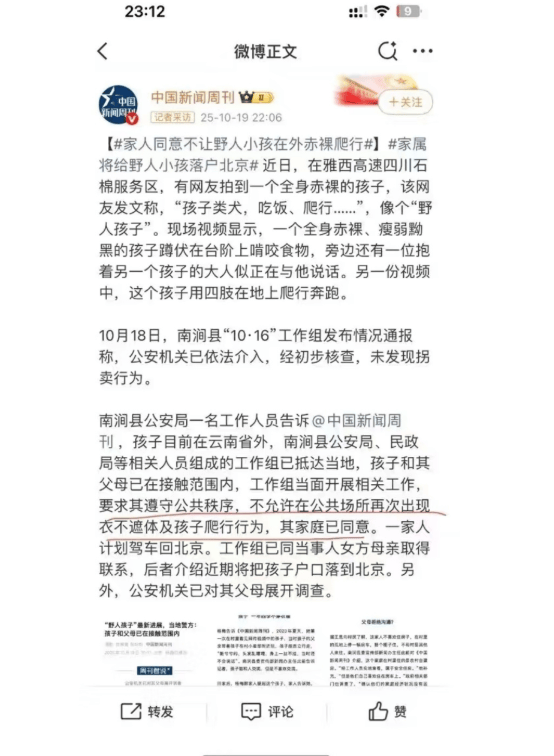

当 “野人孩子已出现动物化特征” 的消息在网络上炸开时,整个社会都被这起突破认知边界的事件所震惊。一个本该在父母呵护下牙牙学语、穿着干净衣物探索世界的 3 岁幼童,却被发现如同 “野人” 般生存 —— 浑身脏乱不堪,头发结成油腻的团块,身上甚至带着长期缺乏清洁留下的异味,更令人心碎的是,孩子出现了明显的动物化行为特征:习惯用四肢在地上爬行,对人类语言的反应极其迟钝,反而更倾向于发出类似动物的低吼,仿佛早已脱离了人类社会的正常轨迹。这样的场景,哪怕是在最偏远、最贫困的角落都难以想象,却真实发生在一个被定义为 “城市准精英中产” 的家庭中,荒诞得让人脊背发凉。

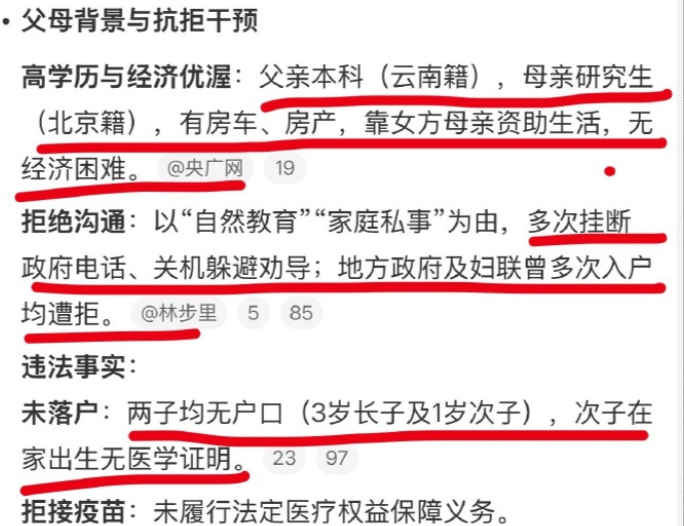

更让人无法理解的,是孩子父母的背景与行为之间的巨大反差。父亲拥有本科学历,籍贯云南;母亲更是硕士学历,还持有北京户口 —— 这两个标签背后,往往意味着更好的教育背景、更优渥的社会资源和更开阔的认知视野。不仅如此,这个家庭在物质层面完全不存在窘迫:有房有车,甚至还有闲情逸致饲养宠物狗。按照常理,这样的家庭本该为孩子提供远超普通家庭的成长环境,无论是教育启蒙、生活照料还是情感陪伴,都应走在前列。可现实却给了所有人一记响亮的耳光:孩子的生存状态竟然连家里的宠物狗都不如。宠物狗能得到定期的洗澡、驱虫、精心准备的食物,甚至还有专门的玩具和外出遛弯的时间,而这个 3 岁的孩子,却被父母以一种近乎 “遗弃” 的方式对待,生理和心理都遭受着难以估量的伤害。

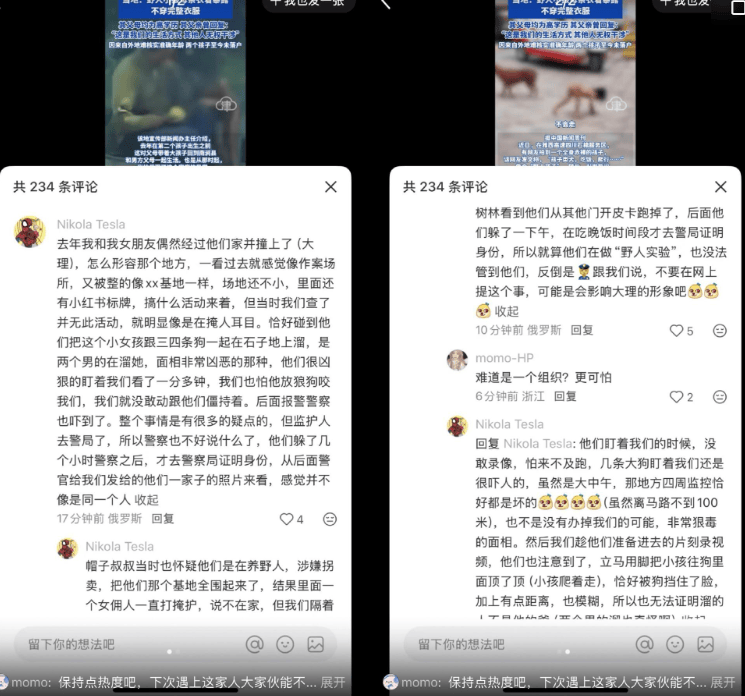

这起事件中,最令人疑惑和愤怒的,是当地相关部门的 “缺位”。按照我国《未成年人保护法》的规定,任何组织或者个人发现不利于未成年人身心健康或者侵犯未成年人合法权益的情形,都有权劝阻、制止或者向公安、民政、教育等有关部门提出检举、控告。而 “野人孩子” 的状况并非一朝一夕形成,3 年的时间里,孩子的异常状态不可能完全不被周围人察觉,可直到网友将相关视频和信息发到网上,引发全网众怒后,事件才得以发酵,相关部门才开始介入调查。这不禁让人追问:当地妇联、社区居委会、派出所等负责未成年人保护的单位,在此之前是否知情?如果知情,为何没有及时采取措施,将孩子从恶劣的环境中解救出来?如果不知情,那日常的未成年人保护巡查、社区走访又是否落到了实处?

要知道,这并非一起简单的 “家庭教养不当” 事件,而是明显超出正常人认知、突破文明底线的虐童行为。从法律层面来说,父母对未成年人负有法定的抚养、教育和保护义务,这种义务不仅包括提供物质生活条件,更包括保障孩子的身心健康,使其能够正常融入人类社会。而 “野人孩子” 的父母,显然已经严重违背了这一法定义务,其行为已经涉嫌违法。按照正常流程,一旦相关部门发现此类情况,应立即介入调查,对父母进行询问和教育,若情况严重,还应依法剥夺其监护权,将孩子交由民政部门设立的儿童福利机构临时监护。可现实却是,直到舆论压力倒逼,事件才进入公众视野,这背后暴露的,不仅是个别部门的失职,更是对未成年人保护机制 “最后一公里” 的漠视。

更值得深思的是,这起事件折射出的社会问题:在物质生活日益丰富的今天,为何还会出现如此极端的未成年人权益受损事件?“精英中产” 的身份标签,为何没能转化为对孩子的责任与关爱?相关部门的监管网络,又为何会在这样明显的问题面前出现 “漏洞”?这些问题,不仅需要当地相关部门在后续调查中给出答案,更需要整个社会共同反思。未成年人是国家和社会的未来,保护未成年人的身心健康,是每一个成年人、每一个社会组织的责任。只有当法律的红线不被触碰、监管的网络不留死角、社会的关爱不缺席,才能真正为孩子们筑起一道安全的屏障,避免类似 “野人孩子” 这样的悲剧再次上演。

如今,事件虽已引发关注,但孩子所遭受的伤害却难以逆转。我们期待相关部门能够尽快查清事实真相,依法对失职者追责,对施暴者严惩,更期待能有专业的机构和人员,为这个不幸的孩子提供心理疏导和康复治疗,帮助他慢慢摆脱过去的阴影,重新学习如何与人相处,如何感受爱与温暖。同时,这起事件也应成为一次警示:未成年人保护不能只停留在纸面上,更要落实到每一个具体的行动中,只有让法律的刚性与社会的温情形成合力,才能让每一个孩子都能在阳光下健康成长。