有人说,特朗普是美国政治的一股“泥石流”,但我更愿意用“清醒的交易员”来形容他。

尤其是在中美这盘棋上,最近他脱口而出的几句话,让人听得耳根一清。

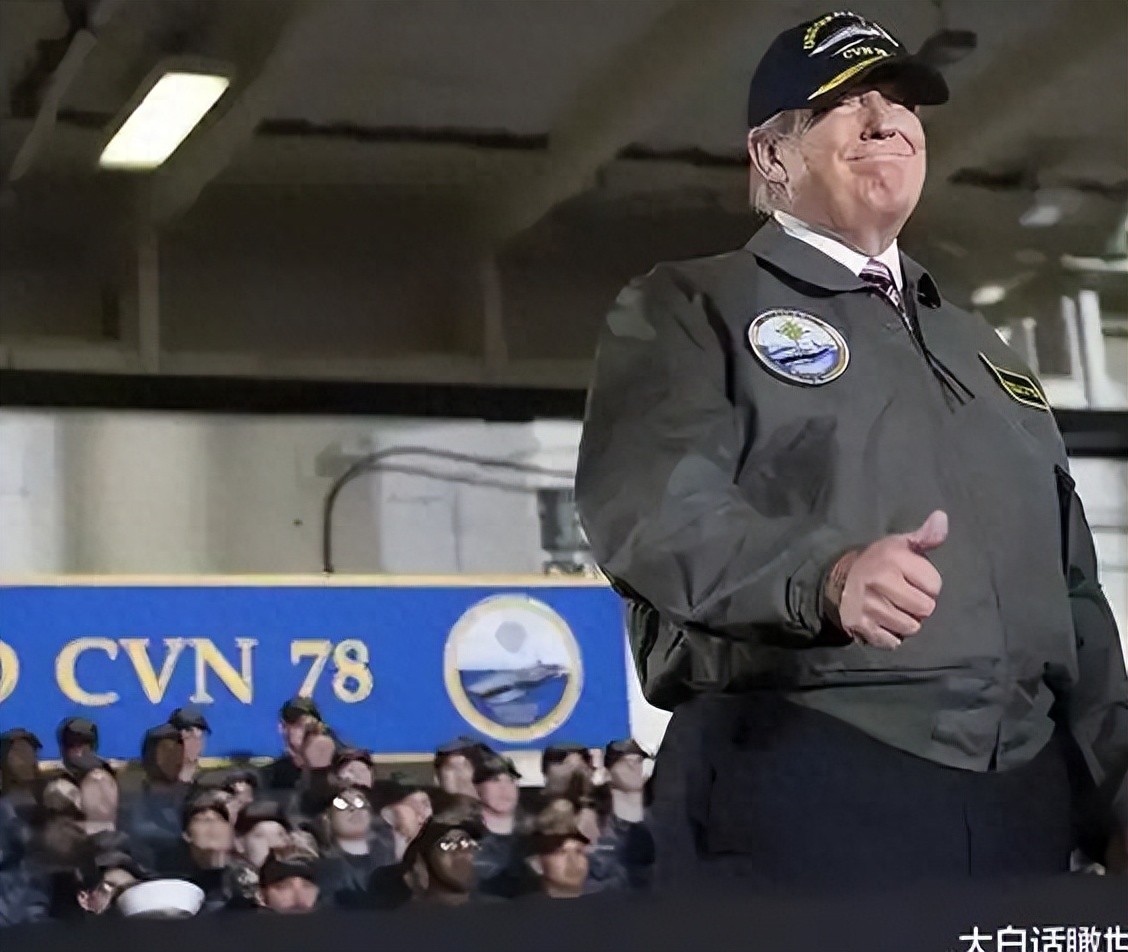

釜山会晤刚结束,他刚刚从韩国回国,面对《60分钟》的专访,记者开门见山,抛出了“中方渗透美国”的质询。

这种问题在传统美国政坛,基本都得回一句“美国自由秩序受到挑战”这种标准回答。但特朗普偏不。

他说:“很多事,我们也对他们干过。”简单一句,把中美放在了对等的位置上,这是在美国政坛中极少看到的“坦诚”。

这话要是换成拜登或者其他建制派总统说出来,不光会被喷得体无完肤,估计第二天各大媒体就炸了。

特朗普不在乎政治正确,他在意的从来就是“美国能否获利”。

这不是他第一次“甩锅自身”,早在2017年,他就曾在福克斯电视上说:“杀手多了去了,你以为我们国家就那么无辜吗?”,这是赤裸裸的“实用主义”,在特朗普眼里,国际关系就是做交易。

特朗普不是军人在白宫的,他是商人。他习惯了谈价、讲数、要回报。这次在釜山,他没有搞什么“民主峰会”,不讲普世价值,而是谈得很干脆:“合作比单方面击败中国更能让美国变得强大。”

这套说法,实在接地气,不绕弯。而且相比建制派那些虚伪的高喊什么“价值观对抗”,这个更接近现实,中国打不烂,美国也拉不掉,斗下去只能是两败俱伤,迟早得找个出口缓和。

换了几届政府,美国围绕中国做了多少动作?贸易战、芯片禁令、排挤出链、科技围堵……

中国照样在新能源、电动车、AI领域杀出一条路。

2025年上半年,中国电动车出口增长超过40%,光碳酸锂价格就让美澳两个国家坐立不安。这么硬的杠杆放那儿,特朗普作为生意人不是看不懂,而是看得比谁都透。

继续硬怼中国不会让Intel变强,也不会让美国制造业复苏。而搞合作,合理分工,才是解决本国经济问题的现实出路。

从2024年底到2025年这段时间,中美围绕着稀土、芯片、出口管制斗得火热,一度接近失控。

美方曾几次试图借G7或AUKUS盟友试压中国,但失败已成定局。

现在再看,特朗普那句“我们也对他们做过”,“他们也是威胁”,其实是他为之前的极限施压政策找台阶的回旋语。

你可以说他是“老狐狸”,但他起码知道对手不好打,不是靠嘴炮压得住的。这种清醒本就罕见,放在今天这个“全员反中”的政治氛围里,尤为刺耳。

特朗普这次释放的信号,不仅是“休战”,背后还有“重新布局”。

我们细看他原话里的关键词:“竞争”“合作”“更强大”。这绝不是一时口快,更像是他拿着算盘盘点完后给出的结论。

他需要在2026年中期选举前交出一份能够让经济稳住的成绩单,而这张成绩单离不开中国这个“东亚发动机”。

美国2025年第三季度GDP勉强维持在1.8%的增长下限,同时通胀仍在3.5%上方飘荡,联储加也不是,放也很难。

特朗普在这节骨眼上说出“合作才更强大”的话,既是对中美商业现实的尊重,也是在给国内选民做预期管理。

老百姓可不管你制不制造话语权,他们眼里只有股票涨不涨、汽油贵不贵。

从战术上看,他这次的“冷静”发言,不代表软弱,而是战略层面上的回归现实。

他从来不是亲中分子,但他比谁都懂中美关系是非分明不来,一打就输不起。

这不是自由与专制之争,而是利润和成本的赛跑。特朗普的“坦诚”,其实是务实到了极致的结果。

他一句话打破了美国几十年“我们代表正义”那套表象。他公开承认:“中美互为威胁,我们在盯着中国,中国也在盯着我们。”

这是美国政治精英最不愿触碰的事实,可特朗普不仅敢说,还拿来当作战略调整的一部分。

中美之间已不可能被意识形态完全裹挟,未来的博弈更多落在国力、科技、产业链的硬实力对抗上。

特朗普高调“不对抗”的前提,是他自己心里清楚,美国打“冷战2.0”不是赢家,是共输。

未来他可能还会继续喊“中国占便宜”,也还会继续加关税、搞施压。但他不会再真的押注“击败中国”。

因为他知道,中国不是被“喊话”喊崩的。

对我们而言,怎么看这波“特朗普式让步”,看穿不说穿,合作中谋进,竞争中应变。

中国不靠讨好别人赢棋,靠的是硬实力赢尊重。特朗普变得“坦诚”的背后,其实是对中国综合国力崛起的无声承认。