在嵩山脚下的登封大地,有一位将毕生心血倾注于地方文化传承的老者。他以笔为犁,耕耘文字六十余载;以心为灯,照亮民间文艺的传承之路。张存义,笔名村艺,这位 1936 年出生的河南汉子,从林业局的青涩干部到文化馆的文化拓荒者,从说唱团的组建者到图书馆、新华书店的管理者,再到退休后笔耕不辍的创作者,用半世纪的坚守与奉献,成为登封文化版图上一道不可磨灭的风景。他的人生,是一部与登封文脉同频共振的奋斗史诗,更是一位基层文化人对家乡最深沉的告白。

青春启航:从林业局到文化馆的文化转身

1955 年,刚从登封二中(校址位于中岳庙)初中毕业的张存义,并未立刻踏上工作岗位,而是先回到家乡登封县大冶乡朝阳沟大队盆窑村,担任村里的会计。彼时的他,虽身处基层生产一线,却从未放下对文字的热爱。在处理村务、参与生产劳动的间隙,他始终坚持观察生活、记录思考,当年 8 月 27 日,他的文章《把青春奉献给农村建设》便在《河南日报》发表,这篇充满青春热忱与乡土情怀的文字,成为他文学创作之路的重要起点。文章一经刊登,便在他的母校登封二中引起了巨大反响 —— 学校特意以喜报的形式在校内张榜宣传,一时间,张存义的名字成为校园里的 “热词”。据老校友回忆,当时登封二中前后三届学生,或许会不认识某些不常授课的老师,却没有人不知道 “张存义” 这个名字,他用文字为母校学子树立了 “从校园走出、用笔墨发声” 的榜样。

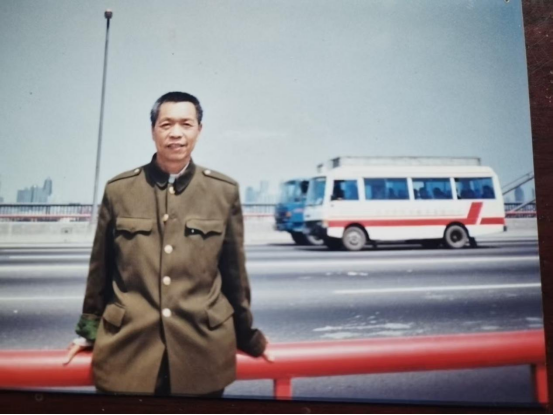

1956 年的春天,张存义迎来了职业生涯的新开端,他怀揣着对新生活的憧憬,走进了登封县林业局的大门。年仅 20 岁的他,脸上还带着乡村青年的青涩与腼腆,对工作充满了热情,却也未曾想到,自己的人生会与文化事业结下如此深厚的不解之缘。在林业局的一年多时间里,他踏遍了登封的山林沟壑,接触到了最淳朴的乡土风情,这些来自田间地头的烟火气,为他日后的创作积累了更为鲜活的素材。

真正改变他职业轨迹的,是一篇题为《一碗毛豆角》的文章。1957 年,张存义将自己在基层生活中的细腻观察与真情实感付诸笔端,写下了这篇充满生活气息的短文,发表在《登封报》上。这篇文章如同一块敲门砖,让他的文字才华被县文化部门的领导看中,不久后便调任登封县人民文化馆工作。这次调动,不仅改变了他的职业轨迹,更让他找到了毕生追求和方向——将文化的种子播撒在登封的每一寸土地上。

初到文化馆,张存义一头扎进了群众文化工作中。那时的文化馆条件简陋,没有先进的设备,没有充足的经费,但他毫无怨言,带着纸笔走遍了登封的乡镇村落。他组织农民文艺汇演,教村民唱民歌、写诗歌;他搜集整理民间传说,记录下那些口口相传的故事;他开办识字班,让不识字的乡亲们学会读书写字。白天,他和村民们一起下地劳动,倾听他们的心声;夜晚,他在煤油灯下整理材料、创作作品,常常忙到深夜。这份对文化工作的赤诚,让他很快赢得了乡亲们的信任和喜爱,也为他日后深耕地方文化事业奠定了坚实的群众基础。

拓荒前行:说唱团里的文化担当

上世纪 70 年代,根据开封地区下发的文件要求,登封需要组建一支说唱团,丰富群众的文化生活。这项艰巨的任务,自然而然地落到了经验丰富、热情高涨的张存义肩上。彼时的登封,从未有过专业的说唱团,一切都要从零开始。从招募演员到编排节目,从购置道具到组织演出,每一件事都离不开张存义的亲力亲为。

为了组建说唱团,他先到各乡镇的中学进行摸底,对那些有艺术细胞的学生先筛选出来。按照统一时间到馆里考试,通过考试优选30多名学生为说唱团学员。学员招到后,没有专业的排练场地,他就把文化馆的一间空房打扫出来当作排练厅;没有现成的剧本,他就自己熬夜创作。山东快书、快板书、河南坠子…… 这些极具地方特色的曲艺形式,在他的笔下焕发出新的活力。他的剧本贴近生活,充满了浓郁的乡土气息,既有对生产劳动的歌颂,也有对美好生活的向往,更有对社会新风尚的倡导,深受群众喜爱。

说唱团组建起来后,张存义成了团队的 “主心骨”。他带领演员们深入全县各个村落、厂矿、学校进行演出,无论山路多么崎岖,无论条件多么艰苦,他们都从不退缩。记得有一次,为了给偏远山区的村民演出,他们凌晨出发,推着自行车走了几十里山路,到达目的地时已是中午。来不及休息,他们就立刻搭起简易舞台,为村民们献上精彩的节目。演出结束后,村民们捧着热乎乎的红薯和小米粥,紧紧拉着他们的手,久久不愿松开。这样的场景,成为张存义记忆中最珍贵的片段,也让他更加坚定了做好群众文化工作的信念。 然而,由于种种原因,说唱团在运行两年后,按照上级安排并入了登封县豫剧团。虽然说唱团的使命结束了,但张存义在这段经历中积累的经验、培养的人才,却为登封的文艺事业发展注入了强大的动力。那些曾经在说唱团演出的节目,至今仍被老辈登封人津津乐道,成为一代人的文化记忆。

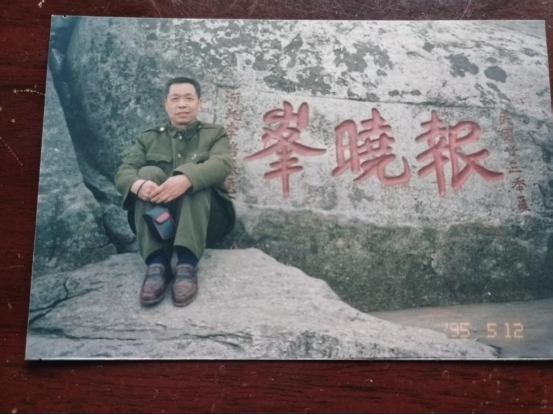

创刊拓土:《登封文艺》的薪火培育

1973 年 1 月,在群众文化工作蓬勃开展的浪潮中,已在登封县文化馆深耕多年的张存义,受命创办《登封文艺》,并担任编辑组组长,扛起了培育地方文艺力量的重任。这份刊物的诞生,填补了当时登封本土文艺报刊的空白,成为无数文艺爱好者崭露头角的摇篮。他聘请有文学特长的业余作者组成编辑组,编辑组的分工清晰明确:耿直老师负责散文板块,张振永编辑小说板块,阎锦木专注诗歌板块,而张存义还额外承担起唱词的编辑工作 —— 那些他深耕多年的曲艺特长,在刊物编辑中派上了大用场。

几位编辑志同道合,在简陋的办公条件下并肩作战,为了一篇稿件的打磨、一个版面的编排常常讨论到深夜。张存义的校对工作尤为细致,他对每一个字、每一个标点都反复斟酌,逐字逐句审阅,确保刊物发行多年来从未出现过文字错误,这份严谨与负责,让《登封文艺》在读者中赢得了极佳的口碑。也正是在这段并肩奋斗的岁月里,张存义与阎锦木结下了深厚的友谊,这份情谊跨越数十年风雨,成为彼此生命中珍贵的羁绊。

《登封文艺》自 1973 年 1 月创刊,至 1979 年 2 月停刊,共成功发行 20 期。每期采用 32 开铅印,印刷 1000 份,通过公社、大队的渠道分发到登封的各个角落,覆盖城乡的文化爱好者。在刊物的带动与感召下,登封的文艺创作氛围愈发浓厚,业余文艺创作队伍从零散走向聚集,规模不断壮大,这个时期已发展到 300 多人,形成了一支扎根乡土、热爱文艺的生力军。

在那个报刊稀缺的年代,这份本土刊物的影响力远超预期:曾经的登封县高考状元、后来成为中国作家协会会员的张国臣,正是在《登封文艺》上发表了自己的文学处女作,多年后他在回忆录中提及这段经历,字里行间满是对这份刊物启蒙自己文学之路的感念;已成为中国美术家协会会员的王长水,其画作《朝阳沟水库》曾登上《登封文艺》的封面,这幅充满家乡风情的作品,成为他艺术生涯的重要起点,为他日后的创作埋下了乡土情怀的种子。

更令人称道的是,《登封文艺》并未局限于本土传播,还积极开展对外文化交流。《解放军文艺》《河南文艺》《河南日报》《遍地红花》《向阳花》等省市级乃至国家级报刊,多次选发刊物上的优秀作品,让登封的本土文艺走向了更广阔的舞台。甚至有解放军相关文艺单位专门发函,向《登封文艺》定向约稿,足见其作品质量与影响力。赵改名、景爱莲等一批本土作者,通过这份刊物被更多人熟知,他们的作品既带着嵩山脚下的烟火气,又饱含时代精神,成为登封文艺史上的一段佳话。《登封文艺》就像一颗种子,在登封的文化土壤中生根发芽,培养出一大批文艺爱好者,其中不少人后来成长为登封乃至更大范围的知名作家、艺术家,为地方文化事业的延续输送了源源不断的人才。

多岗历练:文化传承的多元践行

在文化领域的深耕中,张存义的工作岗位多次变动,但无论身处哪个岗位,他对文化传承的初心始终未改。1980 年左右,登封县文化馆与图书馆正式分家,有着丰富群众文化工作经验的张存义,被任命为图书馆副馆长。面对全新的工作领域,他再次展现出了极强的学习能力和责任感。

那时的图书馆藏书稀少,管理也不够规范。张存义上任后,第一件事就是整理馆藏书籍,建立健全借阅制度。他带头学习图书管理知识,手把手地教工作人员分类、编号、上架。为了丰富馆藏,他四处奔走,积极争取上级部门的支持,同时发动社会各界捐赠书籍。他还组织开展了 “图书下乡” 活动,用马车拉着书籍,深入乡镇村落,让村民们在家门口就能读到好书。在他的努力下,登封县图书馆的面貌焕然一新,成为群众汲取知识、提升素养的重要场所。

1984 年,组织调动张存义到登封县新华书店任业务经理。新华书店作为自收自支单位,与图书馆的财政开支性质不同,这意味着他需要承担更多的经营管理责任。但张存义并没有退缩,他凭借着在文化领域多年的积累,精准把握市场需求,积极引进各类优秀书籍,尤其是地方文化类书籍。他还组织开展了书展、读书分享会等活动,让新华书店不仅成为卖书的场所,更成为传播文化的阵地。在他的带领下,新华书店的业务蒸蒸日上,为登封的文化传播做出了重要贡献。

无论在图书馆还是新华书店,张存义始终没有放下手中的笔。他利用工作之余,继续进行创作,同时积极参与地方志书的编撰工作。《嵩山志》《登封市志》《登封市军事志》《相约嵩山》…… 在这些厚重的志书中,都凝聚着他的心血。他查阅大量史料,走访老艺人、老党员,力求每一个细节都真实准确。这些志书,成为系统梳理登封历史文化、传承地方文脉的重要文献,也为后人研究登封提供了珍贵的资料。

笔耕不辍:文艺创作的生命绽放

张存义的创作生涯,始于 1955 年(当年发表《把青春奉献给农村建设》),贯穿了他的整个职业生涯,甚至延续到退休之后。从最初的新闻稿件到后来的曲艺剧本、诗歌散文、民间故事,他的作品题材广泛,内容丰富,字里行间都饱含着对家乡的热爱和对生活的感悟。

在新闻创作方面,他始终坚持深入一线,捕捉登封大地上的新鲜事。无论是生产劳动中的先进典型,还是社会发展中的新变化、新风尚,他都以敏锐的视角、生动的笔触进行报道。多年来,他累计在《河南日报》《郑州日报》《老人春秋》《大河报》等 20 多家报刊发表新闻稿件 1300 余篇,用文字记录了登封的发展变迁,也让更多人了解了这座城市的魅力。

在曲艺创作方面,张存义更是造诣深厚。他创作的山东快书《巧治懒汉》、快板书《嵩山脚下新愚公》、河南坠子《婆媳情》等作品,语言通俗易懂,节奏明快,充满了正能量。这些作品不仅在舞台上演出深受好评,还被多家报刊刊登,成为登封曲艺创作的经典之作。他还积极挖掘整理民间故事,《石门沟》《启母石》《涂山姚代姐育婴》等作品,通过他的文字记录得以传承,为研究登封的民间文化提供了重要素材。

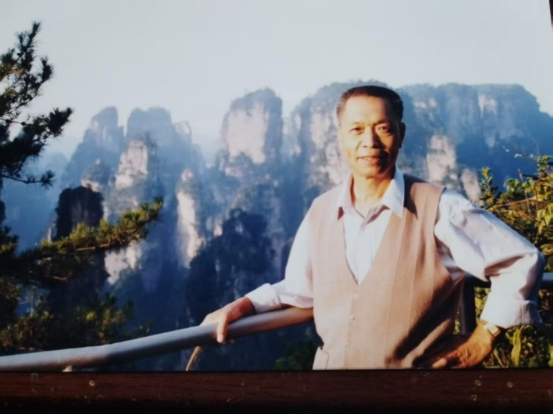

退休后的张存义,更是将全部精力投入到创作中。1999 年 12 月,他正式退休,但实际上在 1996 年 6、7 月就已不再全职工作。离开工作岗位后,他没有选择安享晚年,而是继续笔耕不辍,先后出版了《村艺文选》《曲艺诗文选》两部个人专著,收录了他多年来的创作成果。他还和吕金超等文友一起,围绕登封的生产实际、风土人情进行诗歌创作,用诗歌赞美家乡的发展变化。

然而,岁月不饶人。近七八年来,由于身体原因,张存义不得不停止了创作。家人感慨地说:“他要一直还写着,估计身体也不会这么快变差。” 这句话里,既有对老人身体的担忧,更有对他一生热爱创作的敬佩。那些流淌在文字里的热爱与坚守,早已成为他生命中不可或缺的一部分。

初心如磐:文化情怀的薪火相传

2026将迎来张存义老先生九十岁生日,七十载笔耕不辍。他不仅用自己的创作丰富了地方文化宝库,更用自己的行动感染了一代又一代文化工作者。作为河南曲艺家协会会员、登封市曲艺家协会名誉主席、嵩山诗社副社长,他积极扶持青年文艺爱好者,毫无保留地将自己的创作经验传授给后辈。他常说:“文化传承不是一个人的事,需要更多年轻人参与进来,把登封的优秀文化发扬光大。”

在生活中,张存义是一位忠厚、朴实的长者。据曾经与他共事过的人回忆,他在新华书店工作时,每次去郑州送稿子,都会到编辑室小坐,待人谦和,毫无架子。退休后,他的生活简单而充实,由妻子照料饮食起居,没有聘请保姆。他把更多的时间和精力都用在了创作上,对物质生活没有过多的追求。在家人眼中,他是一位专注于事业的父亲,虽然对子女的陪伴不多,但他的敬业精神和文化情怀,却成为子女们最宝贵的精神财富。

如今,张存义的事迹已被载入《河南当代文化名人词典》,成为登封文化界的骄傲。但他始终保持着谦逊的态度,从不张扬自己的成就。他常说:“能为家乡的文化事业做点贡献,我这辈子就值了。” 这句朴实的话语,道出了他一生的追求与坚守。

从青春年少到耄耋之年,张存义用半世纪的躬耕不辍,书写了一位基层文化人的责任与担当。他的作品,如同嵩山深处的清泉,滋养着登封的文化土壤;他的精神,如同不灭的火种,照亮着文化传承的道路。在新时代的文化征程上,张存义的故事将继续激励着更多人投身于地方文化传承与发展的事业中,让登封的文脉在岁月长河中绵延不绝,绽放出更加绚丽的光彩。(阎洧涛)