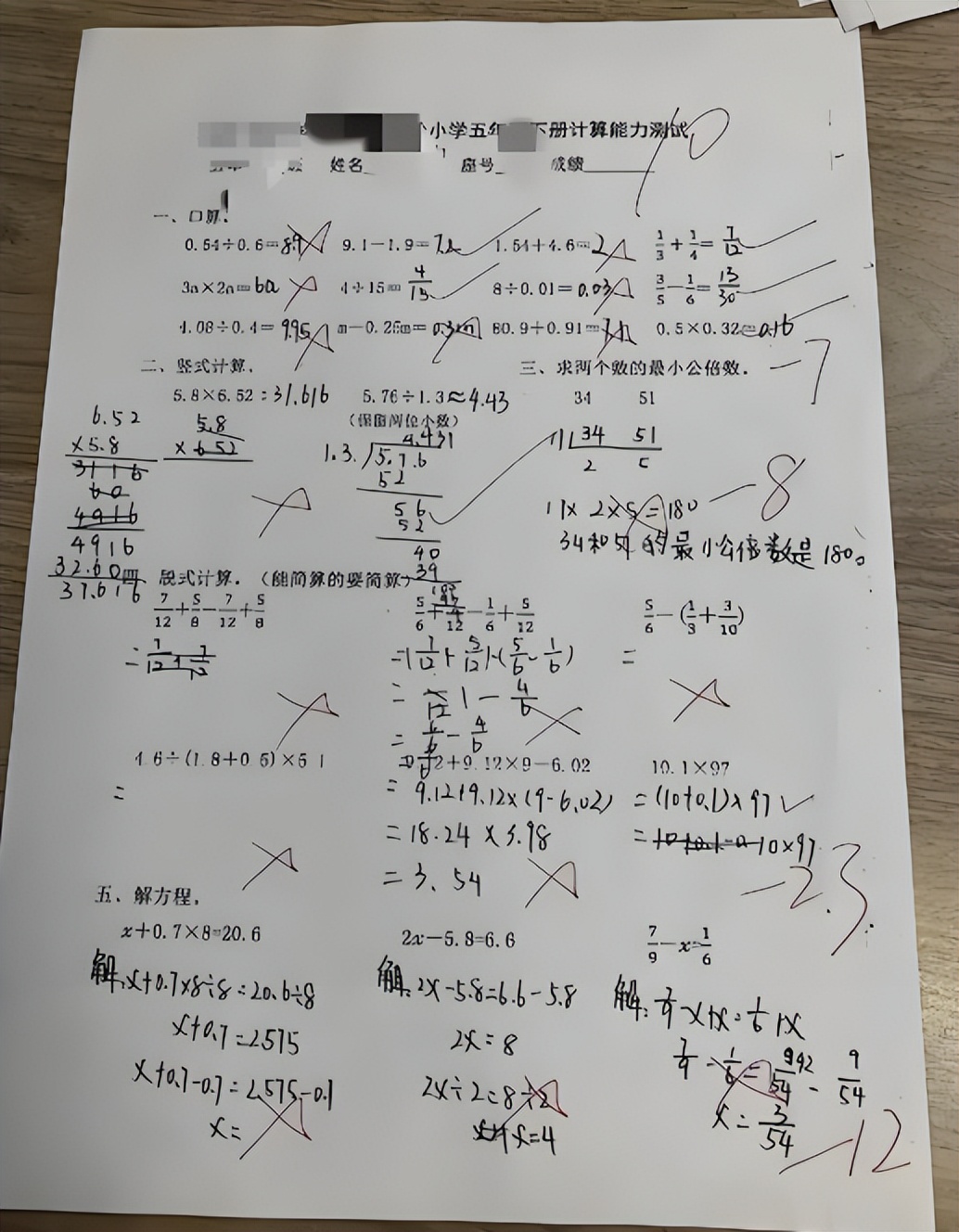

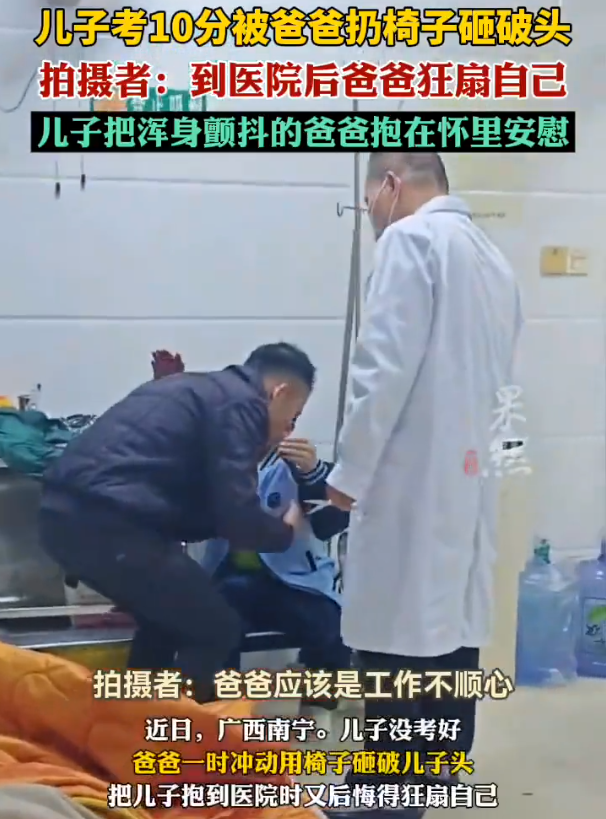

广西南宁一位四年级男孩数学考试仅得10分,父亲得知后怒火中烧。因工作不顺心积压的情绪瞬间爆发,他抄起身边木椅砸向儿子头部,导致孩子头部裂伤、血流不止。伤害发生后,父亲恢复理智,抱起孩子冲往医院。面对儿子苍白的脸庞和缝合的伤口,父亲陷入极度自责,在医院走廊狂扇耳光、用头撞墙,甚至痛哭失声。而最令人动容的是,受伤的孩子反而伸出小手搂住父亲,轻拍其背安慰:“爸爸,别难过”。

父亲的行为暴露了当代家庭教育的深层矛盾:

压力传导的恶性循环:父亲因职场困境产生无力感,将“阶层跃升”的希望寄托于孩子成绩,10分成为压垮情绪的最后一根稻草。

情感表达的致命缺陷:家长将成绩视为教育成果的唯一标尺,暴力成为宣泄焦虑的工具,却忽略了孩子的心理安全。

反思性悔恨的局限性:尽管父亲事后自残式悔过,但专家指出,此类行为可能隐含“情感操控”——以自我惩罚转移对暴力的追责,让孩子被迫宽容。

男孩的身体伤害虽可愈合,但心理阴影难以消除:

生理创伤:医疗诊断显示伤口“较深,未伤及颅骨”,但疼痛与缝合过程已造成严重恐惧。

心理后遗症:孩子受伤后沉默、畏缩的反应,是典型的创伤后应激表现;而主动安慰父亲的行为,更可能源于对再次激怒施暴者的恐惧。

扭曲的亲子关系:暴力将“爱”异化为“伤害”,孩子可能内化“成绩差=不配被爱”的认知,形成自卑或讨好型人格。

事件引发全网热议,矛头直指教育价值观的偏差:

争议焦点:部分网友理解“底层父母望子成龙的窒息感”,但更多声音批判“将孩子当作实现未竟梦想的工具”。

专家警示:教育机构指出,家庭暴力频发暴露了家长情绪管理能力的缺失,社会应提供心理疏导支持,而非仅强调学业竞争。

核心矛盾:当职场高压与育儿焦虑碰撞,父母需警惕将孩子当作“情绪垃圾桶”。教育的真谛在于培养健全人格,而非制造分数机器。

为避免悲剧重演,家庭与社会需共同行动:

情绪管理机制:家长设立“冷静角”,在情绪爆发前主动隔离(如“爸爸需要独处5分钟”);利用社区资源学习非暴力沟通技巧。

教育目标重置:弱化分数评价,关注学习过程。例如与孩子分析错题原因,制定分步提升计划,而非问责结果。

社会支持介入:学校建立家长心理疏导站;用人单位为父母提供“育儿减压假”,切断职场压力向家庭蔓延的链条。

评论列表