关于这个主题,我个人就来讲讲自己印象最深的吧。

还记得四年前的那个冬天,我开着人生第一辆纯电动新能源汽车,当时贪便宜买的杂牌,

在零下四五度工况下运行,当时眼睁睁看着仪表盘上的续航里程以肉眼可见的速度跳水。

大概是标定了300公里,但是实际上我感觉才160公里就没电了,

那个表走一公里掉两三公里的数字,

那段每天通勤的路程,从未如此漫长和焦虑。

不过去年冬天,生活也是有了一些起色,

当时我就直接把老伙计置换成新车,

终于不用忍受充电又慢跑的又短的体验了,

整个冬季的出行体验被彻底改写。

当时买的时候也是做过攻略,知道旧车的热管理没有电池保温,所以新车特意选的有这种功能的。

我那辆旧车。它没有电池加热功能,具体情况不太了解,但是我估计它电池的活性完全依赖环境温度。

每当气温骤降,电池就被冻僵,反应迟钝,力量大减,跑都跑不快,不敢踩油门。

最夸张的一次,表显续航还有150公里,我满心以为足够应付50公里的往返行程。

然而,一上车,开启暖风,一会之后续航数字瞬间掉了30公里。

行驶在路上,凛冽的寒风不仅吹打着车身,仿佛也在直接抽取电池的电量。

我不得不关掉暖气,裹紧羽绒服,它甚至没有方向盘加热和座椅加热。

车内呵气成霜,我和家人沉默地忍受着低温。

那种里程焦虑混合着生理上的寒冷,滋味难以言表。

到了公共充电桩,它的慢更是令人绝望。

在低温下,我不知道电池是不是为了保护自身,充电功率被限制得极低。

原本半小时能充到80%的电,花了一个多小时才勉强充到70%,电流始终在低功率区间徘徊。那一刻我明白,没有热管理差劲的车,

不仅在行驶中电量消耗快,在补能环节也同样效率低下,甚至安全也没法保障。

不过去年,我买了新车。

配备了智能电池预热和热泵空调的新能源车,

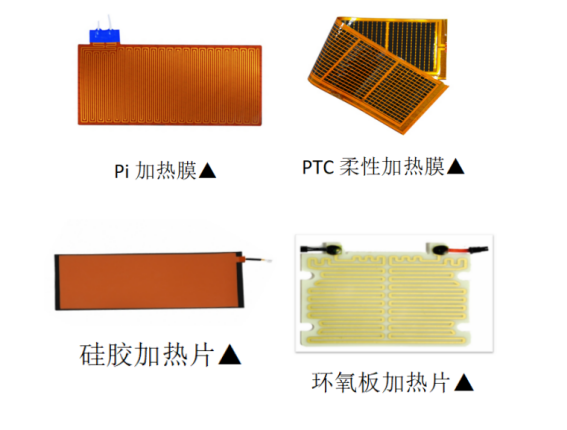

还有方向盘加热和座椅加热通风,加热模块用的好像是pi加热膜还是硅胶加热膜,记不太清了。

有了新车之后才知道我之前过的什么苦日子。

我才终于体会到了什么叫“科技改变生活”。

每次在零下天气用车前,我通过手机APP远程开启了预热。

上车时,车内温暖如春,更关键的是,仪表盘上显示的续航里程坚挺而稳定。

冬天普通路段大概是打个七八折。

行驶在路上,可能是苦日子过的太多,我明显感觉到新车的续航估算变得非常“实”。

同样是开暖风,续航的衰减远小于从前,不再是那种令人心惊肉跳的“断崖式”下跌。

最让我惊喜的是一次长途出行。

在高速服务区,我将充电枪插入接口的瞬间,中控屏显示的充电功率就迅速爬升,很快达到了峰值功率。

二十分钟就补充了足够下一段行程的电量,我内心充满了踏实感。

这正是电池加热系统的功劳

它在行车途中或充电前,主动将电池温度维持在最适宜的工作区间(通常是20-30℃),从而彻底释放了电池的“活力”。

按照我的理解,

对于新能源汽车而言,尤其是在北方地区,一套高效的电池热管理系统,其重要性不亚于电池容量本身。

它解决的不仅仅是续航数字的问题,更是驾驶者的心理焦虑和出行品质。

反正自从换了新车,我不再需要为了省电而瑟瑟发抖,不再需要为充电效率而精打细算。

它让电动车在冬天,终于回归了它本该有的便捷、舒适和可靠的交通工具属性。

这次换车,于我而言,真的是科技改变生活。

我意识到,新能源技术的进步,不仅仅是电池能量密度的单纯堆砌,更是像电池主动加热、热泵空调这类“精打细算”的热管理管理技术的全面升级。