这个国家的弱点,不一定是蒋介石造成的。但是作为这个国家的统帅,他又必须对这些弱点负责。

在没有外援的情况下,中国无法在军事上取得胜利,唯一的办法就是长期不承认失败。

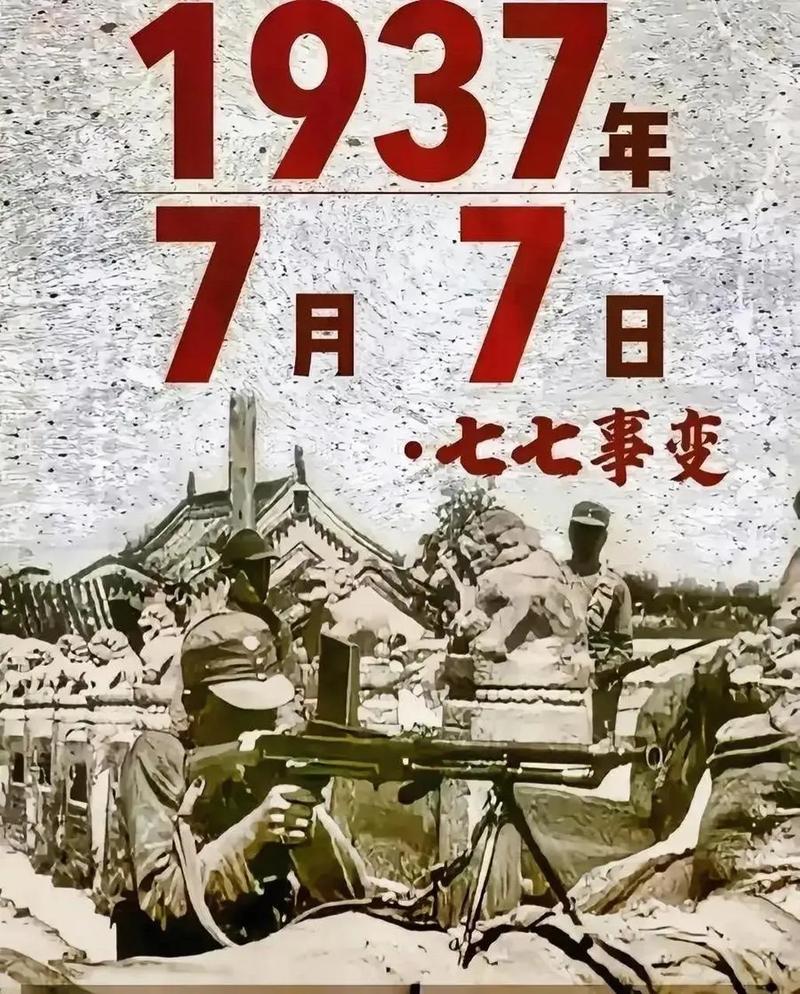

以1937年7月7日卢沟桥的枪炮声为标志的全民抗战,是在一种仓促和慌乱中开始的。

当时的中国,是一个积贫积弱的大国。

这个国家的弱点,不一定是蒋介石造成的。

但是作为这个国家的统帅,他又必须对这些弱点负责。

这个被史迪威讥讽为“苦力班头”的人,带着一帮“苦力”,苦苦捱过了那段艰难岁月。

在卢沟桥的枪声响起之前,蒋的想法是,尽量能拖的更久一些,准备(尤其是军事上的)能更充分一些。

比如初期就耗尽于淞沪及南京战场的教导总队,全部是新式装备,人员经过严格遴选,甚至身高都有要求,其实是蒋为以后整训新军储备的下级军官和士官。

就是这样的部队,在开战之初,也被蒋毫不留恋地连同87师、88师等精锐,悉数投入战场。

蒋的中央军精锐部队(除了在东北的13军),到南京保卫战结束,几乎全部打光。

可见当时形势的危急与严峻,以及蒋不轻启战端,一旦开战则必 坚持到底的决绝。

实事求是地讲,蒋的天赋并不高,也缺少传统开国帝王那种挥斥方遒、举重若轻的气势。

他在大会小会反来复去就是那么几句,像极了幼儿园的阿姨:“你们如果不听我的话,就让‘&*#’(三个字)把你们一个个都抓了去”,“我们将死无葬身之地”云云。

在军事上的婆婆妈妈也常为人所诟病,他经常指挥到师一级,有时甚至直接与团长“沟通”。

在台北的博务馆里,收藏着他的相关军事指令及函电,有七十八卷之多。

这里面就有诸如他亲自过问购买麻袋以及分配几门重炮等诸多微末之事。

这除了他终生缺乏与其地位相称的那种自信,还有一个重要原因就是当时的国情,除了积贫积弱,还有就是三心二意的军阀和向心力薄弱的民众,为了粘合这“一盘散沙”,在缺少一个哪怕稍微成熟点的架构的情形下,他只好用自己的人身来抵挡。

这一点罗斯福看得明明白白,他在谈到史迪威对蒋无礼时说:“我们必须记着,委员长经过艰难的行程才成为四亿人民无从争议的领导人,他从各色各样的领袖人物———军人、教育家、科学家、公众卫生管理人、工程师等得到各种各样形式的团结,是一个极为庞大而困难的工作……”。

蒋从一开始就对这场战争有着清醒的认识:在没有外援的情况下,中国无法在军事上取得胜利,唯一的办法就是长期不承认失败,将对方拖垮,静候国际形势的变化。

不过外援自古都是锦上添花,很少有雪中送炭。

必须先得依靠自己,撑过那至暗时刻。

日本偷袭珍珠港后,蒋介石发表了意味深长的演说,提到当时最有实力制衡日本的美国,隔岸观火,默认日本将战火烧向中国,以保存他们在东南亚的既得利益。

想到中国军民在长达四年半的时间里孤军御敌,以及那些艰苦卓绝的岁月。

在座的军政大员无不悲感交集,潸然泪下。

在此后争取外援的过程中,中国的军人用一场场血战来证明自己。

1944年,当对整个战局影响至重的衡阳保卫战战事最激烈的那一天,蒋几乎一夜未眠,前后起床祷告三次。

在长达八年的时期里,支撑一个危如累卵的局面,这样的漫漫长夜,并不少见。

1945年8月15日傍晚,蒋介石走出酷热不堪的重庆广播电台,满头大汗,他刚刚在电台向全国人民宣布了日本投降的消息。

有个美国记者注意到,他“平静的外表仿佛被刺穿了,多年来的疲惫和紧张,全部浮现上来……”。