城市污水管网作为城市水环境治理的核心基础设施,承担生活污水收集输送与防汛排涝职能。水务专家指出,我国自 “十五大” 以来排水管网与污水处理设施建设提速,2018 年全国城市、县城污水处理厂超 2300 座,日处理能力破 1.97 亿立方米,但管网密度不足、污水集中收集率低等问题仍存,雨污混接、偷排漏排及内涝等现象威胁水环境安全,构建在线监测系统成为破解运维难题的关键。

一、系统整体架构

系统采用 “终端监测 - 数据传输 - 中心管控” 三级架构,各层级通过模块化设计协同运行。终端监测层由流量、水位、水质三类核心设备组成,负责采集管网实时运行参数;数据传输层依托 GPRS、4G、WiFi 构建多链路通道,保障复杂环境下数据稳定传输;监控中心层以云服务器为核心,搭配数据处理软件与物联网客户端,实现数据集中存储、分析及可视化展示。技术人员在设计中注重兼容性,预留 RS485 通信接口,提供对应对接协议即可与小区既有系统或城市水务平台完成数据共享。

二、核心监测模块技术特性

(一)水位监测模块

模块采用雷达探测技术,非接触式测量可避免水体污染对设备的影响。其发射的电磁波波束角控制在 8° 以内,能有效减少井壁、金属构件产生的多径干扰,监测范围覆盖 0-7 米窨井水位且精度达 ±3mm。为适配不同环境温度,模块内置温度补偿功能,可在 - 35~80℃(非结冰状态)下稳定工作;采用低功耗设计(平均功耗≤30mW),搭配锂电池供电系统可实现长期无人值守,自带的 flash 存储与可扩展 TF 卡能永久保存历史水位数据,掉电后数据不会丢失。

(二)流量监测模块

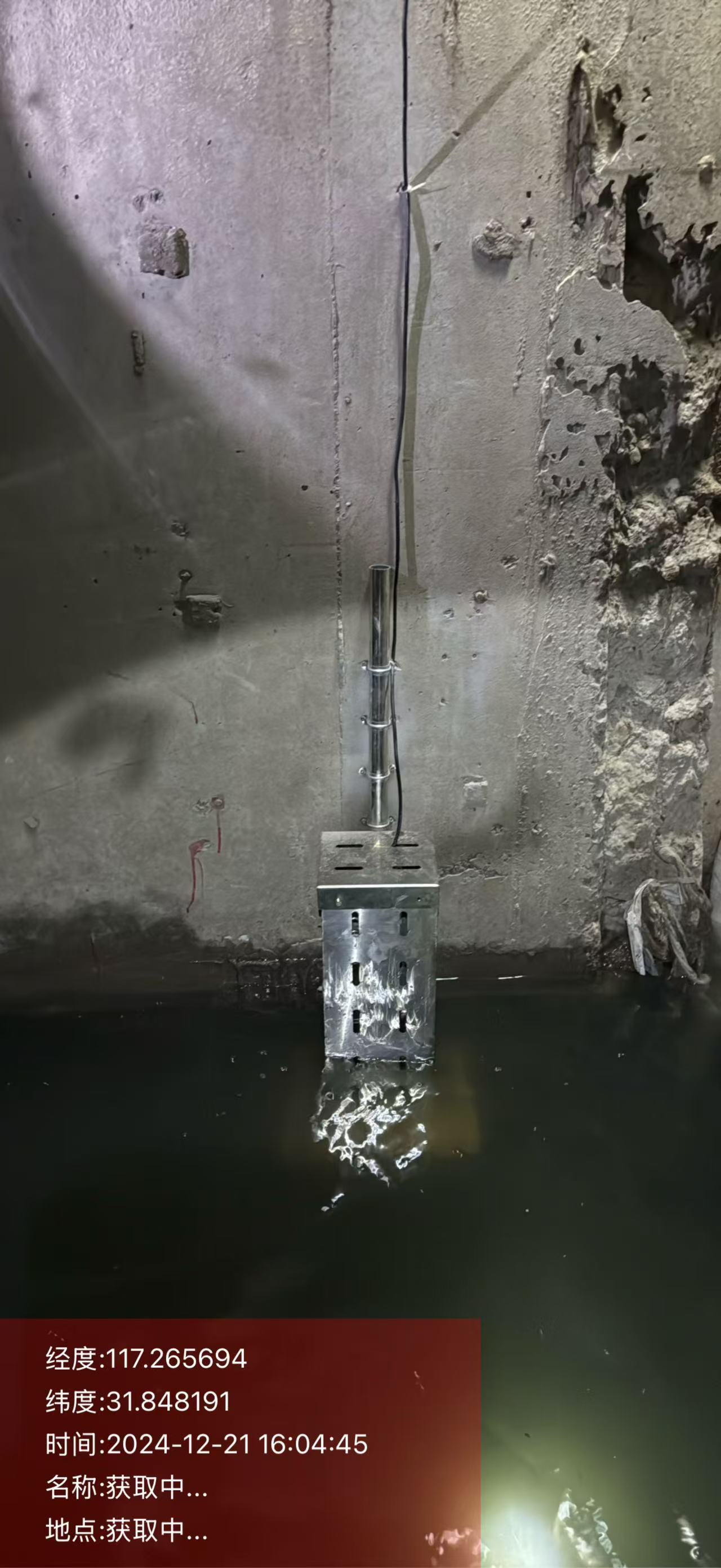

以超声波多普勒技术为核心,可同步采集管道内水流的流速、流向及流量参数。流速测量范围覆盖 0.02-5m/s(可根据需求扩大),精度达 ±1%±0.01m/s;流量计算范围从 0.001m³/h 延伸至 999999999m³/h,不同断面形态下测量精度维持在 ±2-3%。模块安装于管道内部低端,通过不锈钢模块化支架固定,支架设计便于拼接延长与拆卸;外壳防护等级达 IP68,能在 - 20℃-65℃(非结冰状态)下正常运行,同时具备数据补传功能,通信中断时采集数据被临时缓存,信号恢复后自动上传至平台。

(三)水质监测模块

通过在线水质分析仪器监测污水关键指标,核心参数包括 COD(化学需氧量)、氨氮及四级式电导率。模块与流量、水位监测模块协同工作,将水质数据通过同一传输通道发送至管理平台,使运维人员同步掌握管网水质与水力工况变化。技术人员优化了采样与分析流程,确保数据刷新频率与流量、水位监测保持一致,避免因数据延迟导致的工况误判,同时支持远程参数配置与程序升级,可根据监测需求调整分析精度与数据采集间隔。

三、数据传输与管理平台功能

数据传输采用 “无线为主、有线为辅” 设计,除 GPRS、4G 外,还支持短消息、卫星通信及以太网,可根据监测站点所处环境(如偏远山区、密集城区)选择适配链路;支持多中心数据传输,具备主备信道自动切换能力,主信道信号中断时可自动切换至备用信道。

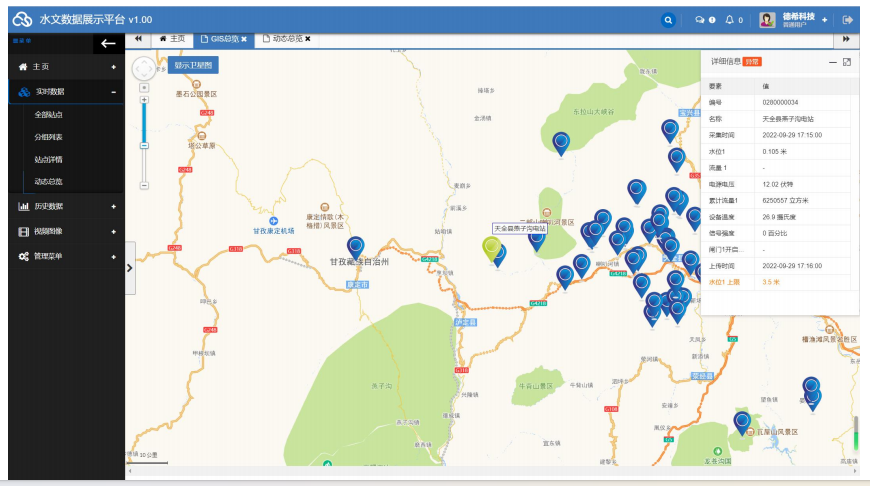

管理平台由专业团队研发,具备多维度数据处理功能:可实时显示各站点水位、流量、水质数据及设备电源电压、信号强度等参数;支持按时间区间导出历史数据 Excel 报表,并通过曲线图、柱状图实现可视化;集成 GIS 地理信息模块,能在地图上标注监测站点位置,直观展示管网整体运行状态。此外,平台具备预警功能,水位、流速或水质指标超出预设阈值时,会通过短信、平台弹窗通知运维人员,还可远程配置设备与重启,减少现场维护工作量。

四、安装与运维要点

运维团队布设站点遵循分层原则:排水主管、重要调蓄构筑物出口侧重流量、水位监测;商业区、工业区、居民区内部以水位监测为核心,流量监测作为补充;污水厂汇流前分支节点及多管道汇流处侧重流量监测。安装位置需避开管道弯曲、垂直跌水、落水井等易产生水流紊乱的区域,优先选择水面平缓、无回流漩涡的管段;若必须在管道结合处安装,需将设备置于水位较低一侧且距离拐点至少 10 倍管道直径。设备安装采用标准化流程:雷达水位计通过 L 型不锈钢支架固定于检查井中间位置且位于井盖正下方,确保水平安装;超声波流量计通过可拆卸支架安装在管道内部低端;锂电池供电系统(含 RTU 设备)固定于井口位置,便于通信信号传输与电池更换。所有金属构件需形成等电位体并接入保护地网,外露线缆采用 PVC 线管或波纹管保护,避免环境因素导致线缆损坏。

五、应用价值

系统已成为城市水务管理的 “智慧中枢”—— 汛期实时监测水位涨幅触发预警,为管网疏通、泵站调度等应急措施争取时间,最大限度降低内涝对居民生活与城市运行的影响;旱季依托流量数据优化污水处理厂运行参数,精准控制能源与药剂消耗,助力 “双碳” 目标实现。同时,系统积累的长期监测数据为管网水力模型校准、改造方案制定提供科学依据,对偷排漏排行为的实时捕捉也为环境监管部门执法提供技术支撑。该系统填补了城市地下管网监测的技术空白,推动水务管理从 “经验驱动” 向 “数据驱动” 转型,为城市水环境持续改善与可持续发展筑牢根基。