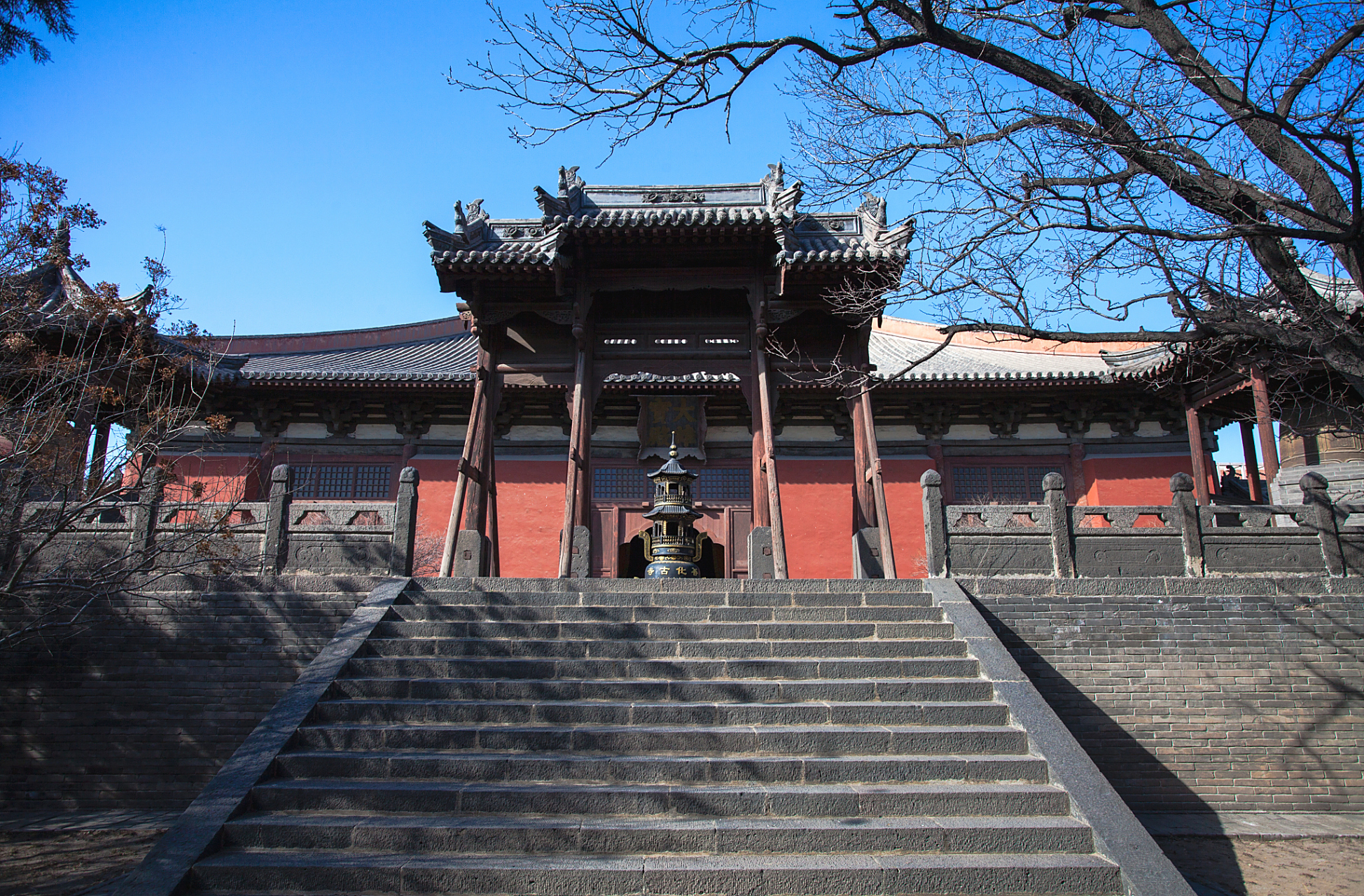

晨雾未散时,68岁的守庙人周师傅已在大同善化寺山门前清扫落叶。他布满老茧的手抚过斑驳的石狮,轻声道:“这狮子嘴角的裂纹,是金大定年间的雷劈的,我爷爷那辈就记着呢。”话音未落,大雄宝殿的飞檐下传来鸽哨声,960年前辽代匠人雕琢的鸱吻在薄雾中若隐若现——这座被梁思成称为“辽金艺术博物馆”的古刹,又一次在晨光里舒展筋骨。

作为首批全国重点文物保护单位、中国现存辽金时期规模最大、布局最完整的佛教寺院之一,大同善化寺以“五进院落、三座金殿”的宏大气势,“减柱移柱”的建筑智慧,以及辽金壁画、碑刻的鲜活叙事,成为解码晋北辽金文明的“立体史书”。

从“乱世梵刹”到“国之瑰宝”:一座寺的千年跌宕善化寺的故事,始于一场“乱世中的坚守”。其故址位于大同古城南隅,初名“开元寺”,始建于唐开元年间。辽保大二年(1122年),金兵攻陷大同,寺院遭战火重创;金天会六年(1128年),僧人圆满主持重建,历时30载方成今日格局,后改名“善化寺”,寓意“善化众生”。

寺内现存“四大镇寺之宝”:

大雄宝殿(辽代):面阔七间,进深五间,单檐庑殿顶。殿顶琉璃鸱吻高达2.5米,龙首怒目、鱼尾翻卷,是现存最早的金代琉璃构件之一;殿内七尊辽代彩塑,佛像眉眼低垂、衣纹流畅,被美术史家称为“东方雕塑的蒙娜丽莎”;

三圣殿(金代):面阔五间,进深四间,单檐庑殿顶。殿内“减柱法”运用登峰造极——原本需12根立柱的空间,仅留4根,殿堂开阔如厅。殿顶“平棊藻井”以36根斗拱承托,绘满牡丹、卷草纹,历经800年色彩依然鲜艳;

普贤阁(辽代):二层楼阁式建筑,高约15米。一层设围廊,二层檐角悬挂铜铃,风动铃响时,声音清越如辽代梵呗。阁内原供普贤菩萨,现存辽代砖雕须弥座,雕刻技法融合契丹兽纹与汉地莲纹;

金碑《大金西京大普恩寺重修大殿记》:碑高3米,碑文详细记载了金代重修寺院的始末,是研究辽金佛教史、建筑史的“第一手档案”,书法兼融颜柳,被拓印爱好者视为“辽金碑刻精品”。

隐藏玩法:

清晨6:30(游客未至),跟守庙人周师傅听“古建的声音”——他能分辨斗拱的“吱呀”是辽代原构还是金代修补,能从瓦当的磨损程度判断朝代;

正午12:00(阳光直射大雄宝殿),抬头看彩塑背光的金箔反光——辽代工匠用“沥粉贴金”技法,在佛像背后贴出千佛纹,历经千年仍熠熠生辉;

傍晚17:00(闭馆前1小时),在寺内“善化学堂”听古建课——每周五16:00有志愿者讲解“辽金斗拱与明清斗拱的区别”,配实物模型演示。

木头与泥土的史诗:善化寺的辽金密码善化寺的魅力,在于它把“辽金气象”刻进了每一块砖、每一根木:

减柱法的革命:金代工匠在重建三圣殿时,大胆移除内柱,扩大殿内空间。这种技法比《营造法式》记载的更灵活,影响了元代永乐宫、明代故宫的营造,是研究中国古代建筑“从礼制到实用”转型的关键案例;

彩塑里的辽金生活:大雄宝殿内七尊彩塑,主佛结跏趺坐,两侧菩萨手持净瓶、杨柳枝,姿态闲适。仔细看,菩萨耳坠是契丹风格的“鸡心形”,衣纹褶皱却有汉地的“曹衣出水”。文物修复师李娜说:“我们在彩塑衣纹里发现了辽代‘白瓷片’,可能是信众供奉时不小心夹进去的,成了‘时空胶囊’。”;

碑刻中的历史现场:金碑记载,重修寺院时“纠工三百,木作五十,陶作二十”,耗时三年。碑阴还刻着捐资人的姓名:“武信军节度使李公”“西京留守夫人王氏”——这说明辽金时期,大同作为“西京”,官民共同参与宗教建设的盛况。

四季皆韵:

春(4-5月):“梨雪落满天王殿”——寺内百年梨树正值花期,雪白花瓣飘落在辽代石狮旁,适合拍“古寺春雪”意境照;

夏(6-8月):“浓荫匝地听蝉鸣”——大雄宝殿前两株唐槐枝繁叶茂,午后坐在石凳上,听周师傅讲“古树救寺”的传说(抗战时期,日军曾想拆殿,唐槐一夜生虫蛀毁梁架,古寺得以保全);

秋(9-10月):“银杏金黄染佛檐”——寺后3株明代银杏秋日变黄,落叶铺满青砖,与大雄宝殿的琉璃瓦形成“金与红”的碰撞;

冬(12-2月):“雪落空庭见辽韵”——雪后寺院银装素裹,普贤阁的铜铃挂着冰棱,风动时叮咚作响,像在演奏辽代遗音。

经典路线推荐:

古建研学线:山门(看金代石狮)→天王殿(学辽代建筑布局)→三圣殿(研究减柱法)→大雄宝殿(赏辽塑、读金碑),约3小时(适合建筑系学生/古建爱好者);

艺术深度线:大雄宝殿(细品彩塑衣纹)→文物展厅(看辽金碑刻复制品)→听王振华所长讲座(每周六10:00),约4小时(适合文化研究者);

亲子互动线:斗拱拼图游戏(景区提供木质模型)→梨树下读《营造法式》儿童绘本→临摹辽塑线稿(提供空白画纸),约2.5小时(适合6-12岁亲子家庭)。

舌尖上的大同:古寺旁的烟火江湖善化寺的香火气,也飘在寺外的老巷里。从山门出来往西走200米,就是大同古城的“美食江湖”:

东方削面:“老柴削面”是大同非遗,师傅手削的面条薄如蝉翼,配羊肉臊子、豆腐干,汤头用羊骨熬足8小时,周师傅早餐常来;

羊杂粉汤:“马记羊杂”用羊骨、羊杂熬汤,粉条滑溜,撒一把香菜、辣椒面,冬天来一碗,暖到心窝;

兔头烧麦:“凤临阁”的兔头烧麦是创新,兔头卤得酥软,烧麦皮透亮,咬开是羊肉馅,本地年轻人爱尝鲜。

交通指南:

高铁:大同南站下车,乘快速公交605路直达善化寺(约20分钟);

自驾:导航“大同善化寺”,景区停车场(收费5元/小时,上限30元/天);

周边联动:距云冈石窟约18公里(车程25分钟),可串联“善化寺辽金艺术+云冈石窟佛教造像”线路;距大同古城墙约1公里(步行15分钟),可傍晚登城看善化寺全景。

门票与开放时间:

全价票40元(学生、60岁以上老人半价;1.2米以下儿童免票);

开放时间:8:30-17:30(17:00停止入寺,周一闭馆,法定节假日除外);

古建测绘、碑刻拓印体验需提前在“大同善化寺”公众号预约。

最佳游览时段:

古建研究:上午9:00-11:00(光线适合拍摄斗拱细节);

文化体验:下午14:00-16:00(听讲座、临摹线稿时段);

摄影创作:清晨7:00-8:00(梨花开时,光影柔和)。

服务设施:

讲解服务:景区提供电子导览(15元/台),或付费人工讲解(60元/场,可拼团);

休息区:天王殿东侧设“善化书吧”(提供免费热水、辽金文化手册);

无障碍:主殿设斜坡通道,卫生间配备无障碍扶手。

结语:善化寺里的辽金,是刻在建筑里的文明基因采访结束时,周师傅锁好山门,回头对记者笑:“我常跟游客说,别只看殿多大、塑像多漂亮,要想想——1000年前,没有水泥、没有吊车,匠人们靠斧凿、墨斗,把这砖这木变成了‘佛国’。这才是中国人的底气。”

善化寺的魅力,或许正在于此——它不仅是一座供人朝拜的寺庙,更是一座“活的建筑教科书”。在这里,你能触摸到辽金工匠的温度,看见多民族文化交融的痕迹,听见木头与岁月对话的声音。

正如中国古建筑保护协会会长李先逵所言:“善化寺是中国辽金佛教寺院的‘活标本’——它用最完整的遗存,证明了中华文明‘守正创新’的力量。”

带着对历史的敬畏走进善化寺,在大雄宝殿的彩塑前、在普贤阁的铜铃声里、在周师傅的故事中,遇见一场“辽金佛国”的千年回响。毕竟,有些震撼,只有站在辽代斗拱下,才能真正读懂“文明传承”的重量。