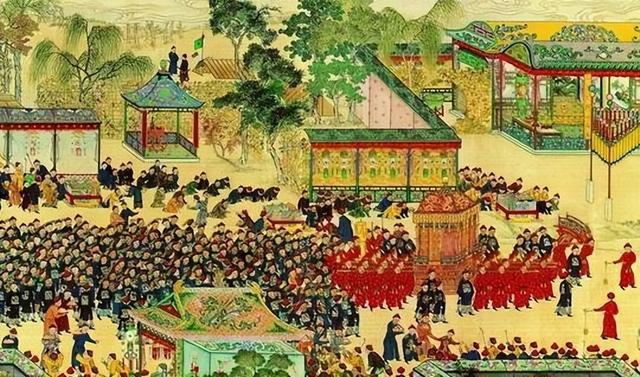

朋友们,溪老师今天跟大家讲被溺爱吞噬的 “天才皇子”。

《颜氏家训》讲了这样一个故事:

琅邪王高俨,是北齐武成帝的第三个儿子,与太子高纬的亲弟弟,打小从聪明伶俐,活泼可爱,很招武成帝和他母后的喜欢,平常吃的穿的用的跟太子一样的规格。比如来自南方的新鲜水果、深海的珍稀海味、特定地域的贡米等珍贵食材往往优先供应太子,高俨却也能随意享用这些太子专属的珍馐。

等到太子即位以后,琅邪王迁到北宫去住,他所受的待遇太过优厚,甚至越过礼数,与他的兄弟们都不一样;即使这样,太后仍是觉得优待不够,常常念叨。

有一次,他要去觐见皇帝,路上,正好看见奴才把冰块和李子进献给皇帝。他自己也想吃,就派人去要这样东西。结果没有要到,他大发脾气,甚至大骂:“皇帝有的,我凭什么没有?”

这里看得出他一点不懂君臣有别,其行为才如此放肆。

可是,他厌恶宰相和士开,竟然假传圣旨将其杀害,又怕有人来救,下令手下的军士严守皇帝殿门,不让皇帝出门。

实际上,他并没有造反之心,只是由着自己的性子来,无所畏惧。过后,他得到安抚之后就撤了兵。

撤了兵后,大臣们纷纷进言惩罚琅邪王高俨,怒斥其目无尊长,没有“嫡庶有别”,不遵循君臣礼节。最后,迫不得已,皇帝将他抓了起来,下令处死琅邪王,以儆效尤。

北齐琅邪王高俨的悲剧,是《颜氏家训》“纵在幼” 警示的又一鲜活注脚。

一个被预言‘当有所成’的聪慧皇子,为何最终沦为‘不知分齐’的悲剧人物?在‘爱’与‘毁’的转化中,究竟是什么撕开了命运的裂痕?

这个天资聪慧的贵胄之子,在父母无节制的宠爱中迷失于身份边界,最终因 “不知分齐” 的骄狂走向毁灭,其人生轨迹恰似一面镜子,映照出古代家庭教育中 “溺爱破礼” 的致命隐患。

朋友们,我们都知道,古代皇室是遵循“立嫡以长” 的根本法则。而故事中,武成帝夫妇 “衣服饮食与东宫相准” 的溺爱,打破 “嫡庶有别” 的礼制,使高俨形成 “我应与储君等同” 的认知错位。

他的父母“此黠儿也,当有所成” 的过度肯定,聚焦天赋却忽视 “守分” 教育。跟我们现代 “标签化赞美”一样,让孩子误将 “特殊性” 等同于 “特权”,在自己的世界中,自我膨胀,为所欲为。

从 “不知分齐” 到 “挑战权威”,当 “想要” 长期凌驾于 “应该”,最终导致他对社会法则的认知崩塌,私自假传圣旨,处死自己厌恶的臣子。

1.父母作死自己的孩子。

北齐武成帝和高彦的母后用“特殊待遇”替代教育,打小起,安排高俨所有的吃穿用度,跟太子一样,甚至还超过太子,让高俨误以为“欲望天然应被满足”,我想要什么就有什么,想做什么可以做什么,就有后面的抢冰块和李子的事情,以致有后面私自假传圣旨杀臣子。

2.自我膨胀,作死自己。

有句话说得好:天作孽,犹可违;自作孽,不可活。作为皇子高俨,后面被处死,很大一部分是他自己作死自己的。

为何这么说呢?

首先,他一出生就生在罗马,生在帝皇之家,一生荣华富贵,衣食无忧,是多少人梦寐以求得不到的啊!只要他不去跟太子争权夺利,他一世太平。可他身在福中不知福。

接着,他想要更多。欲望无止境,看见好的东西都想占为己有,甚至不是自己的,不属于自己的,也想拥有。

最后,自我不约束,自我膨胀,管不住自己,对于讨厌的人,想杀就杀。

3.能伤害你的往往是最亲近你的人。

打小宠爱他,放纵他,把他捧得高高的是他父母。故事中的结局,处死他的是他的亲哥哥。可以说,能伤害你的,往往是最亲近你的人。

朋友们,我们回过头来看琅邪王高俨,算下来,他是一个被被溺爱吞噬的可怜人,跟我们现在不少孩子一样,在爸爸妈妈爷爷奶奶你的蜜罐中成长,到头来一事无成,可惜得很。

朋友们,针对这个话题,大家有什么想法呢?欢迎在评论区发表您的宝贵建议。