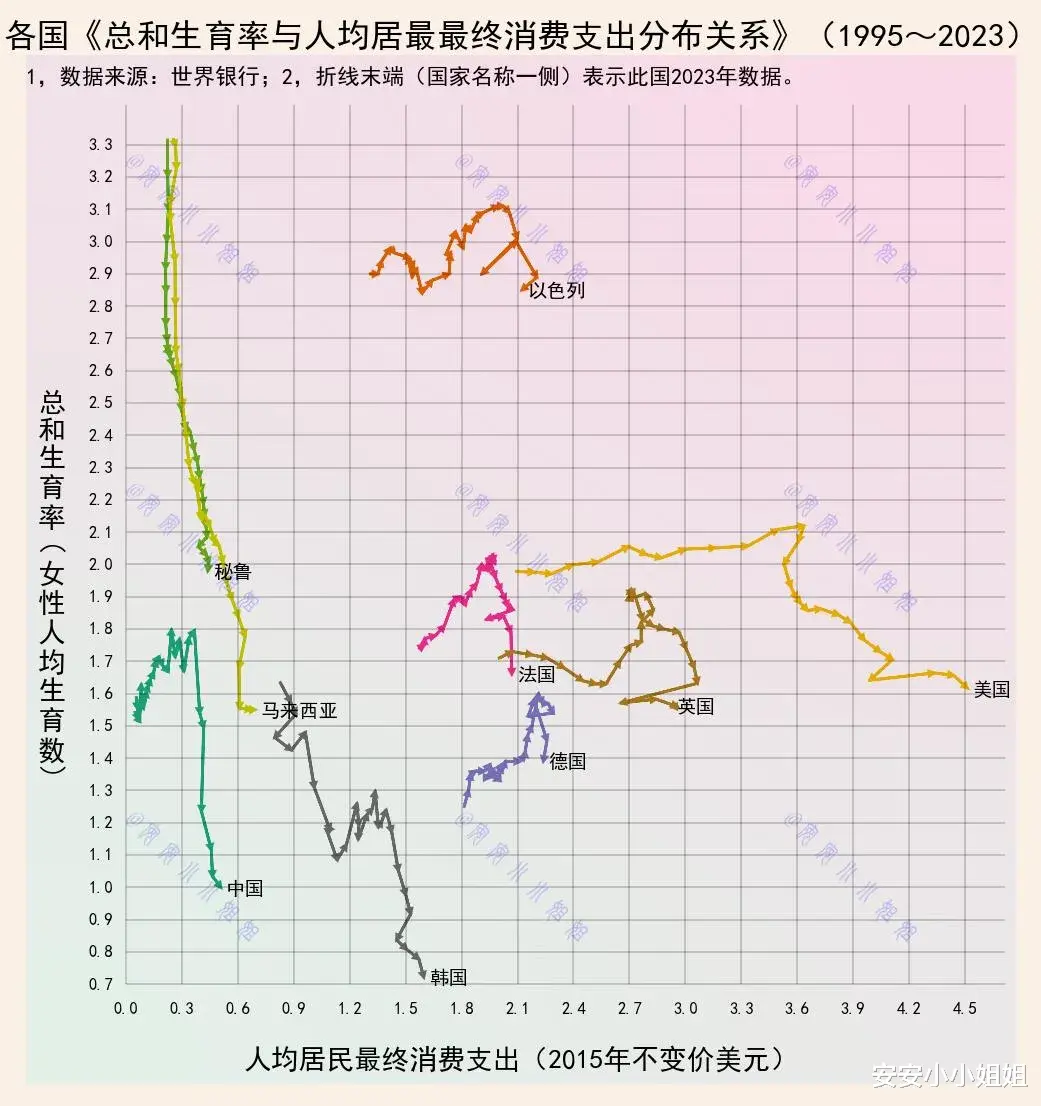

消费能力对生育是否产生必然的影响?这一问题的答案,或许隐藏在近三十年全球经济变迁的曲线中。

世界银行关于中国、马来西亚、韩国与美国的人均居民最终消费支出与总和生育率的数据,为我们提供了一幅跨越时空的对比图景。

从1995年至2023年,四国的消费水平与生育行为呈现出复杂而多维的互动关系,既折射出经济发展对人口结构的深远影响,也揭示了文化、政策与个体选择在生育决策中的微妙作用。

以中国为例,其生育率的演变轨迹堪称全球低生育浪潮中的典型样本。1995年,中国总和生育率1.5左右,人均消费支出不足500美元。然而随着经济高速增长,消费能力在三十年间跃升至近5000美元时,生育率却断崖式下跌至1.0,远低于维持人口稳定的临界值。

这一急剧下滑的背后,是城市化进程中育儿成本飙升、教育竞争内卷化以及女性职场参与率提升的共同作用。

当家庭资源向住房、教育、医疗等领域倾斜时,生育的“机会成本”被显著放大,尤其在社会保障体系尚不完善的背景下,多子女抚养的经济压力直接抑制了生育意愿。

中国的曲线在近些年几乎以垂直姿态向下俯冲,暗示消费提升与生育率下降之间存在着高度敏感的负相关。

与中国轨迹高度重合的是马来西亚。当人均消费达到6千美元时,生育率快速从3.3下跌到1.5(这一指标与我国三十多年前几乎相当)。

马来西亚的多元文化背景与相对宽松的家庭政策,部分缓冲了经济压力对生育的冲击。此外,非经济因素如宗教观念、家庭结构稳定性等,可能在消费水平中低阶段扮演更重要的角色。

韩国的轨迹也与我国高度重合,但区别在于韩国人均消费已经突破了1.5万美元大关。

这个东亚经济体的人均消费支出从1995年的约1200美元飙升至2023年的1.3万美元,增长超10倍,但生育率却从1.6暴跌至0.72,成为全球生育率最低的国家之一。

韩国的案例进一步强化了“高消费-低生育”的关联性:在财阀经济主导的社会结构中,阶层固化与职场竞争白热化使得年轻一代对生育持极端谨慎态度。

尽管人均消费水平已接近发达国家门槛,但分配不均、房价高企与育儿支持政策的缺位,导致经济能力提升并未转化为生育信心的增强。

值得注意的是,韩国曲线的末端已跌破0.8,显示其低生育困境比中国更为严峻,甚至暗示消费水平跨越某一阈值后,生育率可能进入“失控式”下跌区间。

美国的曲线则展现出成熟经济体的特殊性。其人均消费支出从2.8万美元增至4.3万美元,生育率始终在1.6-1.9区间内窄幅波动,未出现东亚式的剧烈下滑。

这种“高消费-稳生育”模式可能源于多重要素:一是完善的社会福利体系(如税收减免、育儿补贴)降低了家庭生育成本;二是移民政策为人口结构注入了年轻化活力;三是文化中对个人选择的尊重弱化了“标配式”人生路径的压迫感。

美国的平坦曲线暗示,当消费水平达到一定高度后,经济因素对生育的决定性作用可能减弱,而制度保障与文化多样性将成为维持生育率的关键变量。

尤为值得深思的是,消费水平相似的韩国与美国(人均消费均超1万美元),生育率却相差一倍以上,这彻底打破了“富裕必然少子”的简单论断。

回答开篇之问:消费能力对生育的影响是强烈的,但并非必然。它更像是一枚棱镜,透过不同国家的经济结构、文化基因与政策取向,折射出各异的光谱。

对于中国而言,当前的低生育困境已不能仅归因于消费提升,而需直面育儿成本社会化不足、工作-家庭平衡机制缺失等深层矛盾。

若简单将希望寄托于经济进一步增长,可能陷入“越富越不生”的悖论。真正的破局点,或在于跳出消费与生育的二元对立,构建一个生育友好型社会——让家庭在消费能力提升的同时,不再感到生育是难以承受之重。