前言

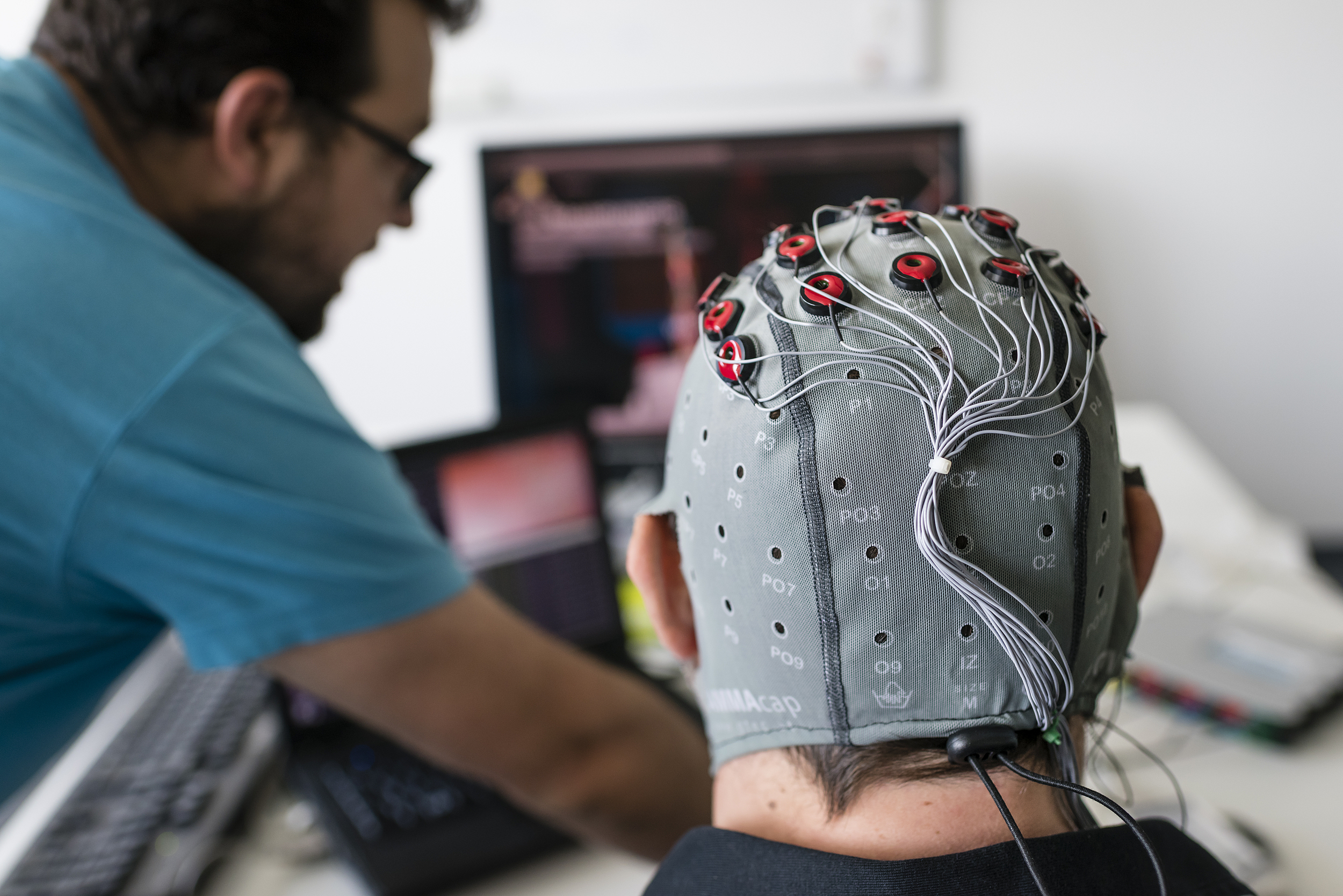

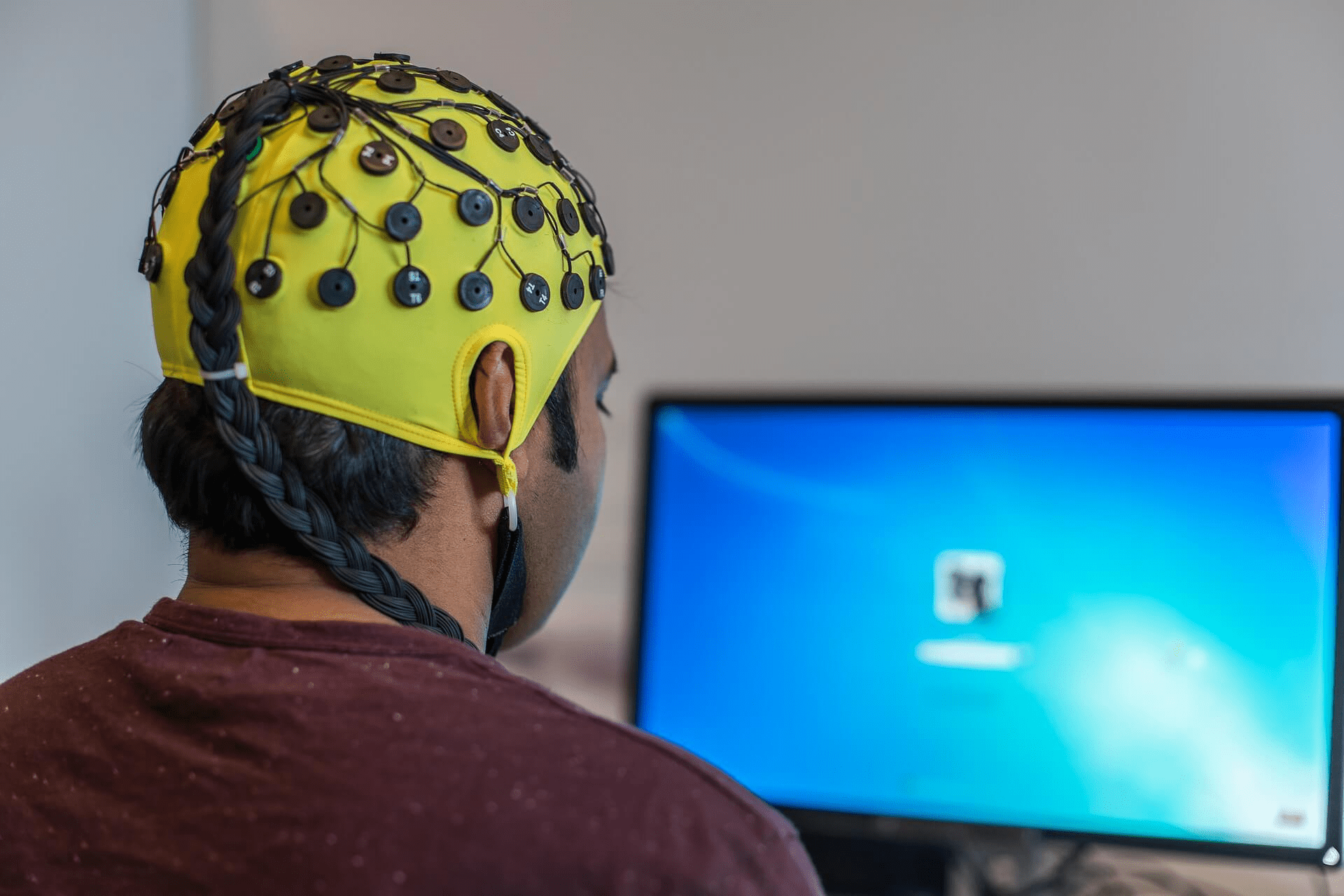

在脑机接口这条被誉为“人类未来大脑高速公路”的战场上,两位科技巨头,马斯克与奥特曼,正站在完全不同的技术岔路口上,针锋相对。Neuralink所代表的侵入式电极路线,必须通过开颅植入微电极阵列,直接与神经元“硬碰硬”。这种方案的优势,是能够采集到高精度、低延迟的神经信号,足以驱动思维直接操控机械手臂、义肢甚至虚拟世界。然而,这条路的代价同样可怕——手术风险、神经元损伤的长期隐患,以及高昂且技术门槛极高的医疗成本,让它的普及像是一场豪赌。尤其在安全伦理的放大镜下,“在大脑里插针”对于普通用户,是一条心理防线极其难跨越的科技边界。

正文

一、开颅还是超声?奥特曼 vs 马斯克:脑机接口路线大决战

与之针锋相对的是奥特曼所看好的无创超声派。Merge Labs提出的方案,摒弃开颅,转而通过基因改造特定类型的神经细胞,让它们在受到特定频率的超声波刺激时,发出可检测信号。由此实现对大脑活动的实时读取与反馈——听上去更像一次“超声波按摩”而非危险手术。理论上,这种方式几乎零手术风险,且在规模化上几乎甩开侵入式几条街。然而,基因改造却成为另一个伦理地雷区——普通人是否会为了接入未来的“脑网”而接受DNA被修改?更何况,超声信号的清晰度与稳定性,能否媲美电极那种直接贴脸采集的精准?即便Mikhail Shapiro的Nature与Science论文证明了基于基因报告与超声成像的可行性,真实应用上依然需要跨越庞大的工程与生物学鸿沟。

马斯克对于无创路线的态度可谓直接——媒体捕捉到他在相关提案被提及时直接翻白眼,这背后不仅是技术信心,更是商业版图的护城河思维。他深信第一代成熟的脑机接口必须足够精准与稳定,否则只能停留在科幻表面;而奥特曼的坚持,则可能不仅关乎技术路径,更是与其AI伦理与安全观深度捆绑——他显然更看重规模化落地、低门槛普及与长期可逆性。于是,这场路线之争不仅是“开颅手术”对“超声波按摩”的技术较量,更是科学哲学、商业野心与社会接受度的博弈。

究竟谁是未来的终极答案?是手术刀切开的精准通道,还是声波穿透的无形之网?答案或许埋藏在下一阶段的实验与临床试验数据中。而接下来的关键,就是看看这两条道路的产业化策略——是先攻克高端实验室顶层,还是先占领大众消费市场?这,才是双方真正的杀手锏之战。

二、奥特曼的“秘密武器”:Merge Labs如何挑战Neuralink的统治?

在脑机接口注定要颠覆人类认知的伟大赌局里,Merge Labs犹如一枚隐藏的子弹,在Neuralink的巨浪中悄然上膛。其阵容堪称科技黄金三角:董事长奥特曼,代表前沿AI的战略灵魂;CEO Alex Blania,原Worldcoin技术负责人,精于全球数据架构与机器学习;再加上加州理工的Mikhail Shapiro教授,这位在Nature、Science频繁发表论文的生物工程天才,为Merge注入了最硬核的科学底气。一个懂AI伦理,一个懂算力调度,一个掌握脑神经声学的钥匙——这不是普通创业团队,而是一次“未来实验室”的重组。与Neuralink的医疗工程师团队不同,Merge从创始日开始就带着算法、基因和商业逻辑的三重 DNA。它不是要制造下一个脑植入设备,而是要创造“无创脑通信”的新范式:让人类第一次在不流血的情况下与算法对话。

而奥特曼的底牌远不止团队。OpenAI那笔震撼业界的 2.5 亿美元领投,等于把整套AI资源与脑机接口的未来直接绑在一起。这不仅是资金的助推,更是一种生态的入侵——Merge Labs的技术将有可能与OpenAI模型本身深度对接,形成从“思维信号采集→AI响应→行为辅助”的完整闭环。换句话说,它不只想让大脑“发出指令”,它还要让大脑直接连接智能体,让思想具备行动力。这意味着每一次神经冲动,都可能转化为一次精准的AI反馈。由此,脑机接口不再只是医疗领域的特种技术,而是可能演变成面向大众的“智能输入法”。这种构想令人既兴奋又不安——当AI能听懂人类的大脑,不再需要语言作为中介,人与机器的边界就开始模糊。马斯克或许嘲笑超声的信号质量不够稳定,但奥特曼看中的,是它无创、可扩展、可普及的潜力。毕竟,真正改变世界的技术,不是实验室里的奇迹,而是能大规模落地的革命。

Merge Labs核心技术的野心,就是让基因治疗与超声波成为共舞的双刃。通过引入可声控的报告基因,让特定神经细胞在接收到声波时产生可识别信号;然后再由AI算法重建脑信号的解码模型,以非侵入式方式达到Neuralink电极才能实现的信号精度。听起来像科幻,但理论基础确实已得到了学术支持。然而,当基因被改造为“声波可识别体”,风险也随之而来——持久性、信号衰减、生物兼容性,这些都是尚未被完全攻克的墙。Merge Labs要面对的不只有技术瓶颈,还有社会伦理的冷视。普通人是否愿意成为声波接口的“生物节点”?这是比成本更致命的挑战。相比之下,Neuralink的医疗场景显得更“可控”——病患群体、手术环境、医生监管。而Merge若要成为大众产品,它必须证明,它不是玩命的实验,而是真正安全的智能伴侣。

这便形成了最戏剧的对抗:一个在手术台上精密切割神经,一个在超声波中偷听思想。奥特曼的“秘密武器”究竟是无创技术的神话,还是OpenAI赋予的AI加持?从团队到资本,从学术到商业,Merge Labs正企图跳出Neuralink构建的生态铁笼。它的目标不只是技术平替,更是定义未来脑机接口的“使用方式”——不手术、不隔离、不昂贵。至于它能否真的打破马斯克的统治?或许,关键不在谁的信号更干净,而在谁能率先赢得人类本身的信任。因为最终的战场,不是实验室,而是人的大脑与意志。而在这场对决之后,新的变数正在酝酿——当商业路线开始交织,Neuralink与Merge Labs的竞争,或许将转向更隐秘的角落:AI生态的整合权之争,这才是更深的暗涌。

三、脑机接口的“潘多拉魔盒”:无创技术能否解决伦理困境?

无论是马斯克的侵入式开颅电极,还是奥特曼押注的无创超声基因方案,脑机接口背后都潜伏着一个无法回避的核心问题——伦理。读取大脑信号,本质上就是读取人的思想,哪怕是以非侵入式的方式进行,也触碰了隐私的最底线。支持者会强调,无创意味着避免开颅的物理伤害,安全性在量级上优于电极植入;但批评者质疑:当技术可以在“无感”中捕捉思维,隐私泄露的风险反而更具隐蔽性。想象一下,在一次日常超声扫描中,设备悄然记录了情绪波动、潜在决策甚至隐私记忆,这样的读取比任何密码泄漏都更致命。无创降低了手术风险,却未必降低了思想被“监听”的危险。

而在Merge Labs的版本里,另一道更复杂的难题是基因改造。为了让特定神经细胞响应超声波,必须在用户体内引入能表达声敏感蛋白的基因,这使得每一个用户都成为经过改造的“生物节点”。长期来看,这种改造是否会引发免疫反应、细胞异常甚至遗传风险,仍是未知数。科学界在动物实验中已证明可行,但当对象转为普通人类时,基因安全性就成为无法轻描淡写的问题。哪怕安全概率被提升到99.99%,公众依旧可能因为那0.01%的不可预测而保持戒备。毕竟,这不只是“用不用”的选择,更涉及“敢不敢永久改变身体结构”的心理门槛。无创技术并不能完全抹消舆论对“人类自我修改”的天然抗拒。

行业监管的滞后,正在让这场技术竞赛带着一丝失控的色彩。如今,大多数国家的法规仍停留在“植入医疗器械”及“基因治疗”两个独立领域,尚未出现针对脑机接口综合风险的统一标准。无创技术的兴起,可能会催促相关机构建立新的分类与监管体系——不仅界定技术用途,还要规范数据使用权、信息安全责任以及用户退出机制。否则,任何一次信息滥用事件,都有可能将整个行业拖入“信任危机”。

结语

无创脑机接口究竟是解放人类潜力的天使,还是开启思想操纵的魔鬼?它的潜在魅力在于让人机协作突破极限,但它的威胁也在于,一旦被滥用,便可能改写个体自主权的概念。当技术飞速演进,伦理与监管却仍在慢跑,人类或许正站在潘多拉魔盒的盖子上徘徊。下一步,技术的命运已不仅取决于工程师的突破,还取决于产业链、立法者与公众舆论的博弈。而这场博弈,可能在下一阶段,彻底转向另一片更深的战场——脑机接口与人工智能生态的完全融合,那才是真正改变规则的临界点。