作者:龙继祥、张茜彤

在中国艺术节的舞台上,巴蜀题材剧目凭借其深厚的历史渊源与地域文化、丰富的红色革命记忆以及与时俱进的现实关照,形成了历史、红色与现实三重奏,以此构筑了地方文化的舞台叙事格局。川剧《草鞋县令》《梦回东坡》《江姐》,舞剧《陈寿·三国志》以及再往前追溯的《山杠爷》《易胆大》《变脸》《巴山秀才》《中国公主杜兰朵》等,这些巴蜀题材剧目不仅在中国艺术节舞台上展现出地域美感,在三重叙事之中完成了地方文化的全新表达,同时更像是文化自觉与时代精神的注脚,在时代浪潮中留下艺术的印记。

01历史叙事:文明根基与地域身份

巴蜀身份的确立,离不开巴蜀历史。巴蜀历史为巴蜀题材提供养分,同时也是巴蜀题材的身份证明。在中国艺术节舞台上,巴蜀题材剧目形成合奏的一个重要声部,是历史叙事。早期走上中国艺术节的传统剧目如《山杠爷》《易胆大》《变脸》《巴山秀才》《中国公主杜兰朵》就彰显了巴蜀题材在时代舞台上的姿态。巴蜀题材作为重要的历史样本,续写着地域传统与现代的勾连。

近几年,越来越多巴蜀题材涌现,接过经典的交接棒,以与时俱进的精神,延续着巴蜀题材的历史传统。其中,典型案例如川剧《草鞋县令》,其以清朝嘉庆年间什邡县令纪大奎“脱官靴”为民治水除旱的故事为核心。由“脱官靴”这个戏剧情节聚焦地方官员与百姓之间的关系,表现基层治理真实困境的同时,也展现了人民至上的思想。这一极具巴蜀底蕴的剧目,经由基层历史人物的塑造,呈现巴蜀历史文化,也折射巴蜀人民的精神信仰。再如大型新编历史川剧《梦回东坡》、历史舞剧《陈寿·三国志》,这一类剧集则从历史人物与文化名人的角度重塑地方文化。无论是苏东坡,还是陈寿,这类具体的历史人物及其经历成为巴蜀历史的缩影,且这类历史人物在戏剧化的过程中,其所呈现出来的言行、追求、信仰、精神等,也成为地方文化的表征。这类与历史有关的巴蜀题材,不仅仅做到了再现历史事实,更是用戏曲语言、地方文化符号、审美表现和身体表演回答了谁来书写历史、如何书写历史的问题,让历史叙事成为构建地方叙事的重要一环。

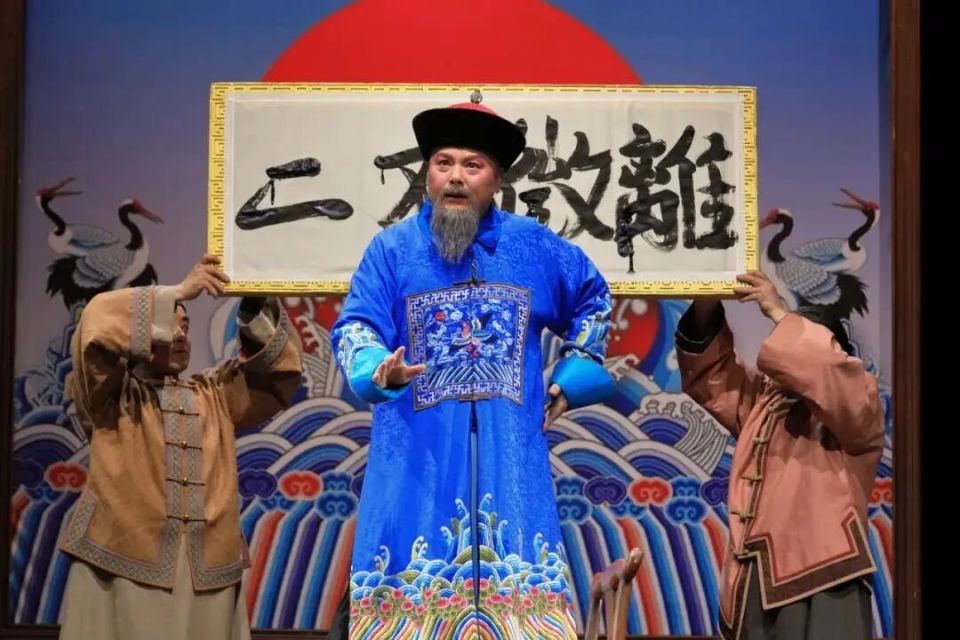

《草鞋县令》剧照

02红色叙事:革命记忆与精神谱系

历史叙事并不是单独的一环,它还与红色叙事相互交织,形成多声部的和音。如果历史叙事构筑了巴蜀题材的根,那红色叙事则内化为巴蜀题材的魂,两者相互补充,构建成具有地域特色的地方叙事。巴蜀题材中的红色叙事,既在剧目内容上表现为具体的革命历史与革命记忆,同时也在题材意义上传递出红色精神谱系的能量。尤其是红色叙事与历史叙事的交叉,共同在地域叙事中强调传统与历史的能力。

在红色维度上,重庆市川剧院创排的川剧《江姐》是展现红色叙事点燃巴蜀题材的案例。作为根植于重庆红岩精神的艺术典范,川剧《江姐》以革命烈士江竹筠的真实事迹为原型,将英雄形象从符号化的革命叙事中解放出来,塑造出兼具柔性与坚毅的女性形象,并融汇川剧的声腔特质,将红色历史与个体情绪做以结合。例如,川剧赋予了经典《红梅赞》以全新呈现形式,让其川味更浓郁。川剧声腔作为唱腔,方言作为唱词,让这部作品更具地方底蕴,不仅使江姐这一人物的精神升华与艺术表现达成高度统一,更是展现出川剧在当代表达红色主题时的独特艺术语言,在对红色记忆完成的再现同时,也实现了对革命理想人格的重构。同样,《草鞋县令》虽然不是传统意义上的革命题材,但也因为民本叙述与公仆担当完成了一种红色精神的映射,在红色叙事与历史叙事之间搭建了桥梁,展现了当下一种红色叙事的新趋势。

《草鞋县令》剧照

03现实叙事:当代生活与地方文化

现实叙事,同样也是巴蜀题材重要的叙事维度。巴蜀题材中的现实维度,是要改变地方性作为背景,而将地方性作为叙事力量本身,通过台词、肢体、舞台化处理和社会议题的切入,直接参与对当下公共生活与文化身份的建构。其中,重庆市川剧院改编自曹禺话剧《原野》的川剧《金子》正是这一路径的典型样本。《金子》将原著的荒诞与人性纠葛植入巴蜀语境,地方口音与韵律结合剧目念白与唱腔,增强了人物的“生活性”。通过川剧的转化,《原野》中人物的欲望、恐惧与道德困境变成更为贴地的社会心理呈现,引起本地观众的情感共振与伦理反思。此外,由四川人民艺术剧院与重庆市话剧院联合出品的话剧《谁在敲门》也是例证,以话剧体裁的现实语法,直接对话当代公共议题与基层社会生活。其中,许氏家族三代人在时代变革中的命运沉浮,展现了现实语境中的家庭矛盾、情感纠葛与社会变迁。话剧聚焦人物命运,并经由人物命运叩问时代洪流与个体关系,成为理解川渝地域文化的独特视角。两者都从现实叙事维度促成公共讨论。更重要的是,这类现实叙事并不仅仅简单为地方代言或满足地域情怀,而是在结构上承载着文化再生产功能,它们将地方经验转化为艺术文本,让在地问题通过艺术话语进入更广阔的话语场,从而促进观众对地方记忆、公共伦理与现代性挑战的反思。可见,巴蜀题材在当代中国艺术节舞台上提供了现实叙事的新范式,是一种既忠于本地质感,又兼具社会介入与现实表达的叙事方式。

《谁在敲门》剧照

历史叙事、红色叙事、现实叙事,形成了巴蜀题材三重奏,展现出巴蜀题材在保持地方语汇的同时,也实现叙事的当代化展现,传统与现代、审美与表达、地方与文化,都在舞台上被重新编织,形成既具在地识别又能引发普遍共鸣的新地方叙事。三种叙事合力打通了古道的崎岖,让蜀道变成了过去与当下对话的路径。

作者简介:

龙继祥,四川传媒学院副教授。

张茜彤,四川传媒学院2023级广播电视编导本科专业学生。