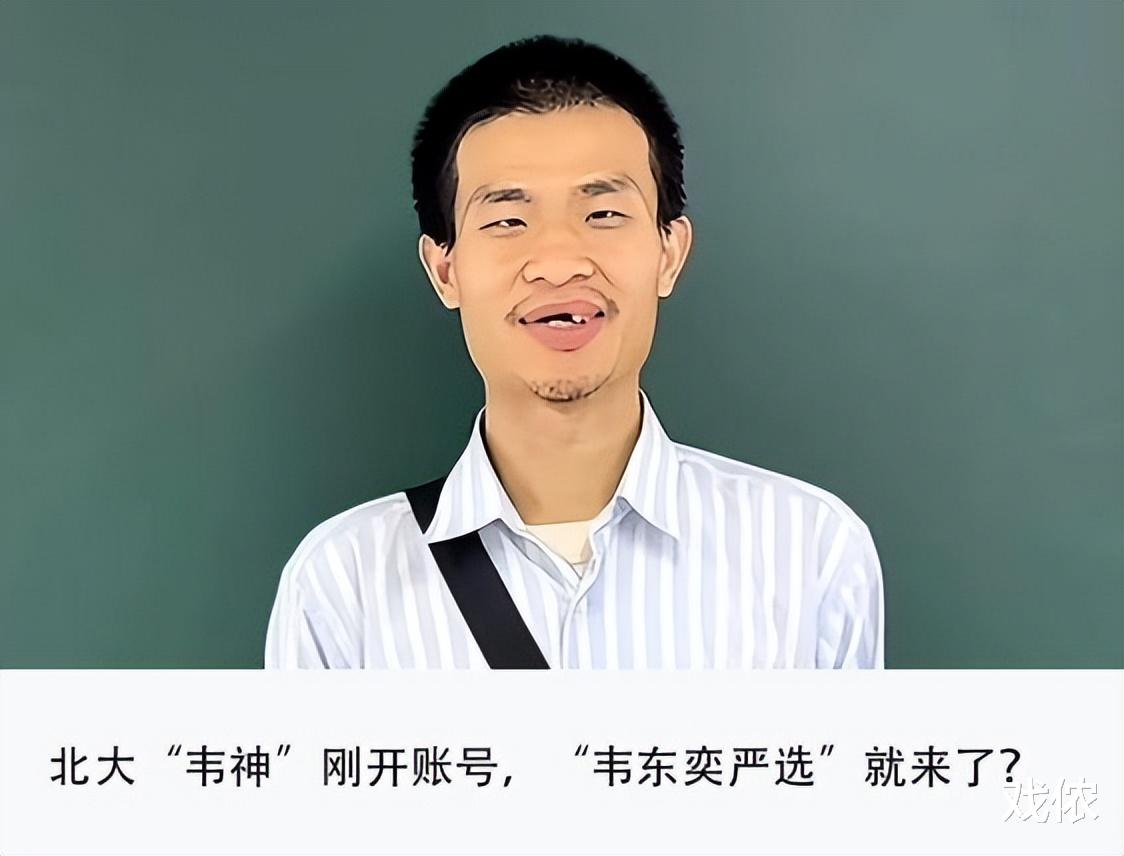

2025年6月4日,北京大学数学科学学院助理教授、研究员韦东奕的抖音账号悄然上线。没有专业团队的精美脚本,没有刻意设计的镜头语言,甚至连提前的预告都没有——这位被网友称为“韦神”的数学天才,只是对着手机镜头,操着一口带着山东口音的普通话,缓缓说道:“你好,我叫韦东奕,是北京大学数学科学学院的老师。”

这条时长仅5秒、素面朝天的视频,如同投入平静湖面的巨石,瞬间激起千层浪。截至2025年6月9日,视频播放量突破1.3亿次,点赞量达1464.5万次,账号粉丝量已攀升至2433万(据新榜数据)。

评论区里,有人翻出他2008年参加第49届国际数学奥林匹克竞赛(IMO)时“背馒头、喝凉水”的旧照;有人晒出他蹲在北大校园路边啃煎饼果子的模糊抓拍;更多人留下这样的留言:“这才是中国该追逐的明星”“终于等到你”。

韦东奕的走红并非偶然。18岁时,他在第49届IMO中以满分摘金,领奖台上青涩拘谨的模样,让全网记住了这个外表平凡却拥有“最强大脑”的少年。此后,他从山东师大附中考入北大,23岁成为直博生,29岁入选“青年千人计划”(2019年获评时年29岁),30岁担任北大数学科学学院助理教授……这些标签背后,是他“一天12小时泡图书馆”的纯粹、“十年磨一剑”的专注,以及在数学世界里不断拓荒的身影。

近年来,国内学术氛围是否适合真正人才的质疑声从未停歇:有人抱怨科研环境,有人质疑评价体系,更有人感慨“大师难出”。而韦东奕的出现与爆火,恰恰是对这些质疑的有力回应——他不争不抢,活得简单纯粹,在数学的世界里所向披靡。

韦东奕的抖音账号里,目前仅有一条自我介绍视频,短短5秒,没有炫技的表演,没有刻意的“人设”,却让2000多万人停下刷手机的指尖,成为他的忠实粉丝。这背后,是短视频平台的算法推荐机制精准捕捉到用户对知识内容的渴求,推动内容快速传播;更是公众对“纯粹”的集体共鸣——在这个流量至上、娱乐化内容泛滥的时代,韦东奕的存在像一面镜子:他没有热搜体质,不懂话题营销,甚至连微信头像都是数学公式;但他用30年如一日的专注证明:真正的才华,不需要华丽的包装;真正的尊重,是让“做学问”的人安心做学问。

这种“双向奔赴”在社会心态层面体现得尤为明显。网友的热情,不是对“天才”的盲目崇拜,而是对“纯粹”的真诚向往。当韦东奕用最朴素的语言说“数学很美”时,那些曾经觉得“数学离我很远”的年轻人,突然触摸到了智性的温度。评论区中,有网友问他“如何学好数学”,他回复“多做题,慢慢来”;有网友晒出自己解出的数学题,他留言“这个解法不错”;甚至有小学生家长留言:“孩子看了你的视频,说长大要当数学家。”

韦东奕的爆火,更是一面映照中国人才生态的镜子。这些年,从“嫦娥”团队里平均33岁的设计师,到“北斗”工程中“90后”的卫星总设计师;从山区小学里坚守20年的“张桂梅们”,到实验室里熬白了头的“屠呦呦们”——中国社会的各个角落,都在用行动诠释着对人才的珍视。

这种珍视,可能是科研经费的持续投入,是职称评审的“破五唯”改革,是高校“人才公寓”的温暖落地,也可能是网友对“韦神”一句“别太累,多吃点”的叮嘱。它未必惊天动地,却像春雨润物,让每一个专注于学问、深耕于事业的人,都能感受到:你的努力被看见,你的价值被认可,你的热爱有回响。

值得注意的是,韦东奕的牙齿健康问题及精神状态曾引发公众担忧,对此北大数学科学学院回应称,已为其配备科研助理并优化生活保障,确保其专注学术研究。这一细节,恰恰体现了社会对人才的关怀——不仅关注其成就,更在意其成长。

当“韦神”的一句“你好我叫韦东奕”能收获两千万关注,当无数普通人愿意为他的学术之路点亮一盏灯,这或许就是解答“中国是否尊重人才”的最佳答案。

一个国家的底气,从来不在流量明星的热搜里,而在每一个专注做事的人身上;一个民族的未来,从来不在虚浮的口号里,而在对真才实学的珍视中。韦东奕的爆火,不仅是个人学术成就与公众认知的共振,更折射出社会对纯粹价值的集体向往——这种向往,或许才是人才生态持续优化的最强动力。

你们觉得呢?