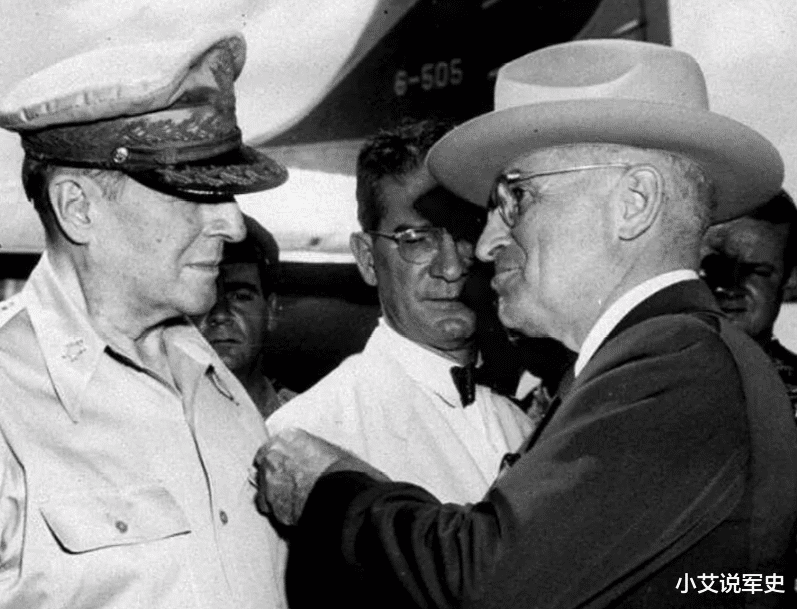

1951年4月11日,一个消息如同惊雷般震动了整个世界:扬言要“把战争扩大到中国本土”、甚至准备投掷26颗原子弹的“联合国军”总司令道格拉斯·麦克阿瑟,被美国总统杜鲁门一纸命令,解除了所有职务。

从巅峰到跌落,仅仅相隔几个小时。这场二战后最富戏剧性的军事领袖罢免事件,背后是一场关于核战边缘的疯狂赌博与国家战略的冷酷抉择。

要理解麦克阿瑟为何如此狂妄,必须先了解他这个人。他是二战中的太平洋英雄,主持了日本投降仪式,以“盟军最高司令官”的身份在日本当了五年的“太上皇”,说一不二,权倾一时。这种经历养成了他极度自负、目中无人的性格。

朝鲜战争爆发后,他一手导演了漂亮的仁川登陆,将朝鲜人民军拦腰斩断,一度势如破竹。然而,随着中国人民志愿军入朝参战,战局急转直下,“联合国军”遭遇惨败,从鸭绿江边一路被推回三八线。这对心高气傲的麦克阿瑟来说,是奇耻大辱。

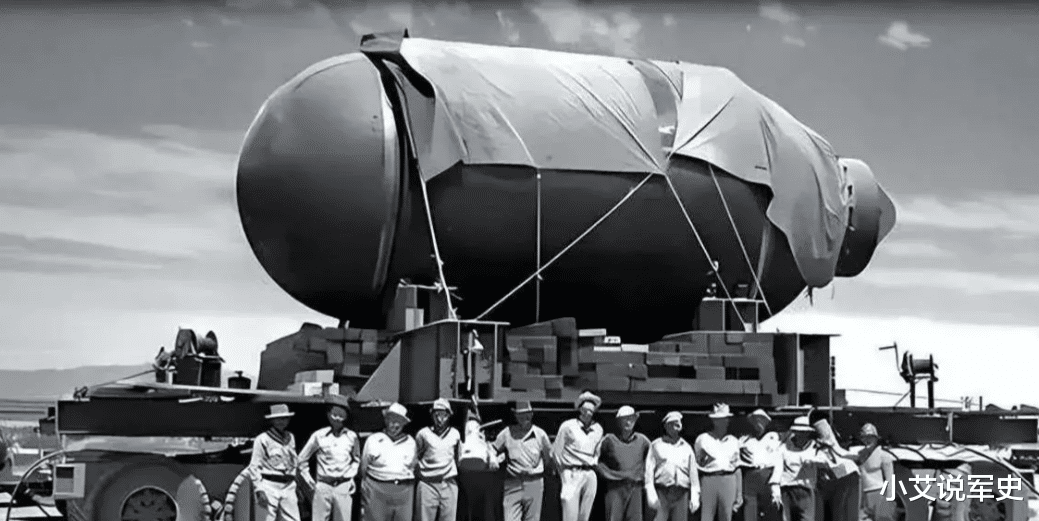

在他看来,眼前的失败根源在于“束手束脚”的战争限制。他坚信,要赢得胜利,就必须扩大战争:轰炸中国东北的基地、封锁中国海岸,甚至使用原子弹,在中朝军队后方制造一道“放射性隔离带”。

他不仅在军事会议上这么讲,甚至将其公之于众,直接写信给美国国会共和党领袖,抨击杜鲁门政府的“有限战争”政策,公开叫嚣他的原子弹计划。这已经不是单纯的军事建议,而是对美国文官统治原则和总统权威的公然挑战。

麦克阿瑟的狂言,在华盛顿看来,无异于一场政治灾难。杜鲁门得知其言行后,愤怒地表示:“麦克阿瑟在搞乱国家政策!” 罢免的决定在几小时内就做出了,原因有三:

战略上的巨大分歧:杜鲁门政府的战略重心在欧洲,目标是避免第三次世界大战。他们深知,一旦按麦克阿瑟的计划轰炸中国,甚至使用原子弹,必将把苏联直接卷入冲突,引发全球核大战。为了朝鲜半岛而赌上美国乃至世界的命运,这笔账在华盛顿算不过来。

2.对核武器的谨慎与恐惧:原子弹在广岛长崎的毁灭性后果历历在目。将其作为一种常规战术武器再次使用,尤其是在中国这样一个大国身上,会彻底打破二战后的核禁忌,让美国在国际道义上陷入万劫不复的境地,并开启无法预料的核军备竞赛。杜鲁门和他的顾问们对此有着清醒的认识。

3.不能容忍的:挑战宪法权威:在美国政治体系中,军队必须无条件服从民选政府。麦克阿瑟作为战区司令,屡次抗命,并绕过三军总司令(总统)直接向国会和媒体发表颠覆性言论,这已经触犯了美国政治制度的根本底线。

麦克阿瑟的黯然离去,标志着朝鲜战争“有限化”原则的最终确立,也避免了战争滑向全面核冲突的深渊。他回国后受到了英雄般的欢迎,并在国会发表了著名的《老兵不死》演讲,但这都无法改变一个事实:他触碰了最敏感的红线,必然走下神坛。